Вчера в Москве прошло большое мероприятие Демократической коалиции — официальный запуск избирательной кампании 2016 года. Важное, знаковое мероприятие.

— Коалиция подтвердила, что сохранилась и продолжает работу (коалиции уже 8 месяцев, и, если мне не изменяет память, это самое долгоживущее объединение на демократическом фланге за последние 25 лет; хотя у нас в коалиции 5 довольно разных партий, мы находим форматы совместной работы и в итоге договариваемся по всем, порой весьма чувствительным, вопросам);

— Коалиция заявила, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2016 году, и будет следовать тем принципам, которые были положены в ее основу при создании коалиции в апреле 2015 года (выдвижение единого списка кандидатов на базе партии Парнас и применение механизма праймериз для формирования списка);

— Коалиция представила план подготовки к выборам (предкампания в формате краудсорсинга предвыборной программы в декабре-марте, проведение праймериз для формирования списка в марте-апреле);

— Коалиция определилась со структурой избирательного списка (Михаил Касьянов во главе списка; все остальные места как в общефедеральной части так и во главе территориальных групп разыгрываются на праймериз; короткая общефедеральная часть; относительно небольшое — 35-40 — количество территориальных групп).

Но интересно, что восприятие «изнутри» и «снаружи» оказалось очень различным. Среди всех тех, кто был на вчерашнем мероприятии, готовил его, участвовал в переговорах — есть ощущение успеха. Конференции 11 декабря предшествовали три месяца напряженной политической работы, включавшей в себя еженедельные встречи, глубокий анализ костромской неудачи, непростые переговоры о формате праймериз, принципах нарезки тергрупп, содержании предкампании. Все эти темы удалось свести к взаимоприемлемому компромиссу, одобрить внутри каждой из участвующих в коалиции партий и достойно представить публике.

Снаружи, напротив — много скепсиса и критики. Так бывает: оставшаяся за кадром работа не видна и не очень понятна; с чего мы начинали и к чему пришли — это понимаем только мы, а публика оценивает (и оценивает критически) итоговый результат. Это нормально. Значит, нужно вести разъяснительную работу.

Конечно, 99% вопросов и критики связаны с одним-единственным решением — о том, что Касьянов возглавит список. (Уже хорошо: вероятно, это означает, что все другие решения по кампании 2016 года не вызвали вопросов). Пройдемся по основным вопросам и претензиям.

Не посоветовались со сторонниками.

Вообще-то это не так. То есть вот совсем. В октябре мы провели большой опрос-анкетирование путем email-рассылки по всем базам контактов сторонников, собрали и обработали более 22 тысяч (!) анкет. Именно так мы узнали, что сторонники

— выступают за участие демократической оппозиции в выборах 2016 года (85% считают что «обязательно надо» и «скорее надо» участвовать, и лишь 5% выступают за бойкот выборов),

— полагают (80%), что именно Демократическая коалиция представляет их политические интересы,

— готовы голосовать за Парнас (69%), и полагают, что коалиция должна выставлять список именно на базе Парнаса (58%; еще 16% затруднились ответить, 9% предпочли Яблоко),

— считают, что лучшими способами формирования единого списка являются открытые праймериз (58%) или коалиционные переговоры (28%).

Мы также получили рейтинги узнаваемости и популярности потенциальных кандидатов, которые сыграли важную роль в выстраивании политической конструкции.

Так вы и наберете 2%.

Действительно, это наиболее вероятный результат. Но не в силу принятого решения, а в силу объективной политической ситуации. Я писал после Костромы очень подробный анализ раскладов перед выборами в Госдуму: чтобы набрать 5% в среднем по стране, надо получить не менее 25-30% в городах-миллионниках (что вряд ли реально); соответственно 2% — это 10-12% в столицах; выглядит вполне реалистично. Даже такой результат потребует серьезной кампании и напряжения всех сил. А 3% (то есть госфинансирование и право выдвигать кандидатов на выборах всех уровней без сбора подписей) — это уже расшибиться в лепешку. Такие уж сейчас в России «выборы»; дело тут вовсе не в Касьянове.

Предали светлую идею праймериз. И это не так. Весь список, кроме первого места, будет сформирован на основе праймериз; это совершенно беспрецедентная история. Например, коллеги из «Демвыбора» весной, когда все начиналось, существенно не поддерживали праймериз как идею, а сейчас являются их сторонниками. (Этого не получилось бы без весенних праймериз, которые мы сделали очень прозрачными, таким образом, что удалось развеять весь скепсис наблюдателей). Или вот, например, коллеги из «Парнаса» на первых этапах переговорного процесса предлагали всю федеральную часть списка сформировать путем коалиционных переговоров, а на праймериз разыграть только позиции в территориальных группах. Путем длительной политической работы удалось найти компромисс, который всех устроил: Парнас, который предоставляет всем участникам коалиции свою партийную лицензию и право участвовать в выборах по своему списку, взамен получает одно защищенное, гарантированное место в списке. Это выглядит разумным и справедливым компромиссом.

Замечу еще: если Парнас преодолевает 5%-ный барьер, минимальный теоретически возможный размер фракции — 12 мандатов (скорее получится 14-15). Поэтому с точки зрения шансов стать депутатом, все места в федеральной части списка абсолютно равнозначны.

Список должен был возглавить...

... Юрий Шевчук, Павел Дуров, Юлия Навальная, Сергей Галицкий, Андрей Макаревич, Михаил Ходорковский, Леонид Парфенов, Дмитрий Потапенко, Олег Басилашвили, Лев Шлосберг, Жанна Немцова, Папа Римский.

И то правда, круто было бы. Одна проблема: авторы всех этих предложений забыли поинтересоваться у предлагаемых ими кандидатов хотят и могут ли они участвовать в списке Парнаса? Дело это весьма неблагодарное, требующее вложения больших ресурсов в обмен на крайне эфемерные перспективы и вполне реальные проблемы. Для многих — как для Алексея Навального или Михаила Ходорковского — еще и невозможное по закону (в связи с судимостью). В течение последних трех месяцев мы провели огромный объем переговорной работы (в том числе, и с некоторыми людьми из списка выше), и эта работа убедила нас в том, что на сегодняшний день единственный человек с федеральной известностью, который одновременно имеет право и хочет участвовать в списке Парнаса — это Михаил Михайлович Касьянов.

«Да кто вообще за Касьянова будет голосовать. Его же все знают как Мишу-2%»?

Вспомните Кострому. У нас было всего три недели на кампанию, и мы почти все вынуждены были потратить на узнаваемость: бренд Парнас в начале кампании знали 20% избирателей, в то время, как у Яблока, КПРФ, СР, ЛДПР было больше 95%. Титаническими усилиями узнаваемость поднять мы смогли, а на построение рейтинга времени уже просто не хватило. Мы хотим учесть этот опыт и не повторять его. Касьянов сегодня единственный из имеющих право баллотироваться демократических политиков с федеральной узнаваемостью — и это отлично. Узнаваемость — половина результата; дальше уже вопрос политической работы. (Вспомните кампанию Ельцина в 1996 году).

Короче говоря: главное, что Касьянова знают. А уж будут голосовать или нет — это вопрос к качеству предвыборной кампании. В России результат на выборах всегда определяется кампанией, а не репутацией. Ну и кстати важно не забывать, что мы выдвигаем не кандидата в президенты, а список в Госдуму. Голосовать будут за список, за партию, за идею, за ценности — в значительно больше степени, чем за конкретного человека. Мы будем вести кампанию Демократической коалиции, а не кампанию Касьянова. При этом сам Касьянов в ходе коалиционных переговоров принял на себя (и публично подтвердил в своем вчерашнем выступлении) серьезные обязательства: активно участвовать в кампании, ездить по регионам, выступать, отвечать на вопросы, работать над своим имиджем. Уверен, что свои обязательства он выполнит и это тоже поможет кампании.

Ну и главное. Тоже из опыта Костромы: кто был, тот помнит, как нас там мочили и в черных газетах, и легальных газетах конкурентов, и в телепередачах. И хотя Касьянов в Кострому ни разу не приезжал, разве это мешало в каждом сюжете, в каждой очерняющей статье упоминать то, что именно он является председателем Парнаса? Что, есть у кого-то сомнения, что на выборах в ГД-2016 пропагандистская машина будет работать по полной? Что список Парнаса не будут мочить с утра до ночи? И что мем «Миша 2%» не будет лежать в основе всей чернухи? У меня таких сомнений нет. И никаким образом это не зависит от того, будет Касьянов в списке, или нет. Ну а раз так, то, как говорится, «зачем платить больше»?

В сухом остатке.

1. Михаил Касьянов — лучший из путинских премьер-министров, добившийся впечатляющих результатов в экономике на фоне низких цен на нефть; последовательный и принципиальный политик, с которым трудно договориться, но который всегда отвечает за свои слова и не переигрывает достигнутые договоренности (вспомните июньскую историю с Котляр, там он это очень ярко продемонстрировал). Он будет отличным депутатом Государственной Думы, если список преодолеет 5%-ный барьер — в этом вряд ли у кого-то могут быть сомнения.

2. Во главе списка нужен политик с федеральной узнаваемостью, и другого (имеющего право участвовать в выборах) у нас сейчас нет. Имиджевые проблемы, во-первых, никуда бы ни делись и если бы Касьянов не участвовал бы в списке, и, во-вторых, поправимы путем работы, которую он будет вести.

3. Его выдвижение во главе списка — продукт политического компромисса, который был построен за три месяца непростой работы, в полном соответствии с принципом «политика — искусство возможного». Этот компромисс всеми участниками коалиции воспринимается как справедливый. При этом базовые принципы коалиции не нарушены, и состыкованы с мнением сторонников.

P.S.: Отдельно обидно читать про «вот был бы жив Немцов». Если бы был жив Немцов, он бы участвовал в праймериз, занял бы высокое место и даже, вероятно, возглавил бы список. И ровно все те, кто пишут «ну что вы, совсем долбанулись, с Касьяновым вам ничего не светит, у него такой антирейтинг», писали бы «ну что вы, совсем долбанулись, с Немцовым вам ничего не светит, у него такой антирейтинг», вот прямо теми же словами. Извините.

P.P.S.: Я пока не лишен права участвовать в выборах, у меня еще суд не завершился. Поэтому я выдвину свою кандидатуру на праймериз Демкоалиции, буду вести кампанию и добиваться высокого места в списке. А там уже видно будет.

P.P.P.S.: Я сам много и быстро читаю и предпочитаю текстовый формат изложения мыслей. Но глядя на стену букв выше я, конечно, понимаю, что не всем так удобно и понятно. Поэтому, с одной стороны, конечно, обещаю отвечать на все вопросы в комментариях к этому посту, но, с другой стороны, хочу попробовать и новые форматы. Мне кажется, что для быстрых вопросов и ответов лучше всего подходит новомодный Перископ. Эксперимент будем ставить в понедельник, в 16.00 по московскому времени. Подписывайтесь, и готовьте вопросы!

У моей мамы сегодня замечательный юбилей, с чем я ее и поздравляю.

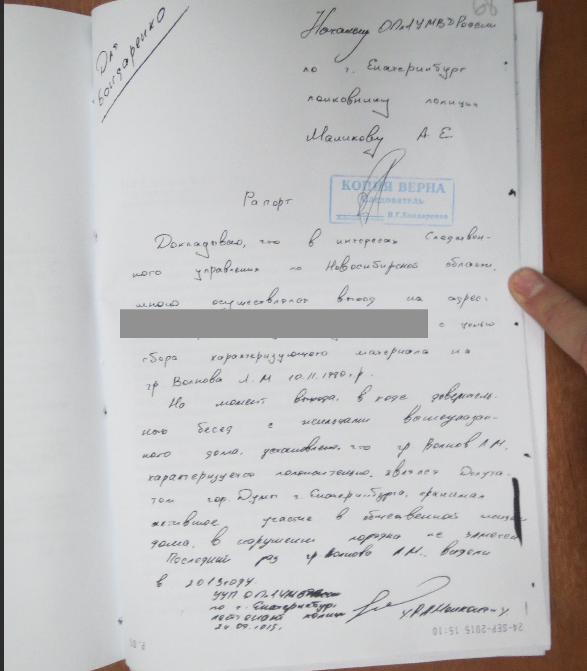

Очень хотел это сделать лично — и даже купил билеты, чтобы слетать завтра в Екатеринбург на семейный праздник — но не получилось. Судья Петрова, которой я на заседании суда 3 декабря передал ходатайство с просьбой разрешить мне выходные 12-13 декабря провести в Екатеринбурге, несколько дней думала и позавчера официально мне отказала.

Абсурд: было заседание 3 декабря, следующее назначено на 23 декабря. Следствие завершено, ничего по моему делу в эти дни не происходит и не может происходить. За все время с момента возбуждения дела я ни разу не нарушал свою подписку о невыезде, вовремя являлся на все следственные действия и все заседания суда, 9 (девять!) раз слетав для этого в Новосибирск. Ни разу ни на минуту не опоздал. Но вот суд мне делает такую просто личную мелкую пакость.

Добро пожаловать в клуб «политических подсудимых», что называется. Так, на всякий случай, для понимания: даже с «официальной» точки зрения я не преступник, вступившего в силу приговора суда нет. Мера пресечения не является репрессивной мерой, мерой наказания. Она является обеспечительной мерой. Подписка о невыезде нужна для того, чтобы следователь (а потом суд) знали, где я нахожусь, могли в любое время провести со мной следственные действия; чтобы обеспечить мою явку на заседания — но не для того, чтобы меня «наказывать», наказывать-то как бы «еще не за что». Обидно, и не по-человечески.

Ну а маму поздравляю, здоровья тебе до 120 лет, и чтобы их вторая половина получилось не менее насыщенной, интересной и богатой на радостные события, как первая! Извини, что не смог приехать.

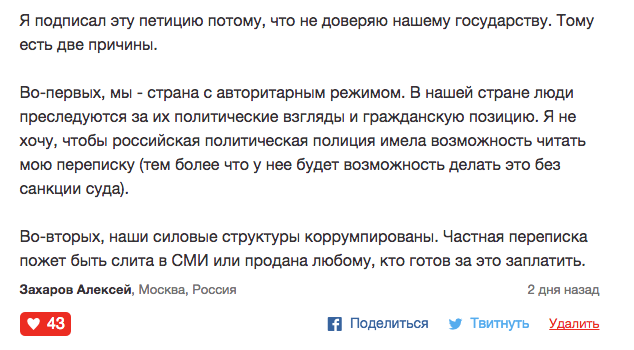

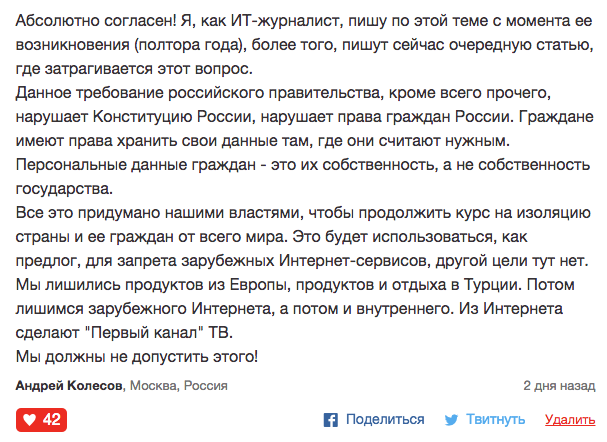

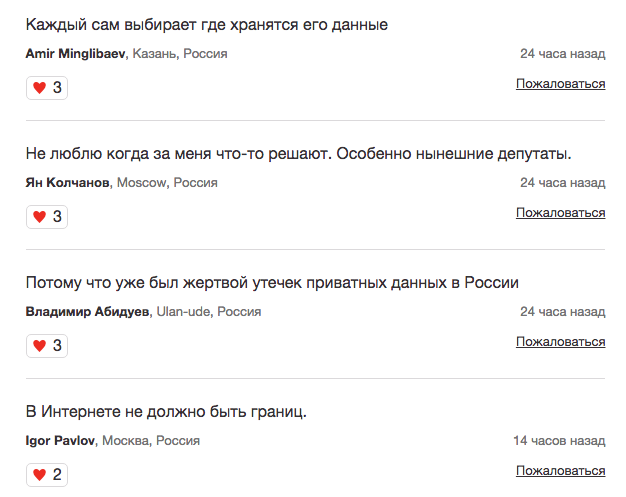

За первые четыре дня петиция против переноса персональных данных в Россию собрала больше 27000 подписей, это очень хороший старт. Важно, что люди не просто подписывают, они высказываются (и достаточно развернуто) о своем отношении к затронутым петицией вопросам. Это очень помогает и мне, как инициатору петиции, понимать, что всех больше всего волнует, в какую сторону вести работу.

Это так и работает: сначала начинают высказываться обычные люди, потом заметные в обществе («лидеры общественного мнения»), потом журналисты и политики. Так петиция набирает политическую силу и значимость, обретает звучание. В нашем случае цель очень простая: адресаты петиции — руководители крупных международных ИТ-компаний — в силу своей работы постоянно читают значимые англоязычные технологические СМИ. Как только наша волна дойдет до TechCrunch или Mashable, мы достигнем нашей цели.

(Лирическое отступление. Андрей этого, конечно, не помнит, но это он, 15 лет тому назад, первым стал писать у себя в PCWeek про сдачу налоговой отчетности через интернет, и, кажется, был первым журналистом, которому я давал интервью на профессиональные темы. Было, поэтому, очень приятно увидеть его имя в числе первых подписантов петиции).

Вчера начали подключаться и русскоязычные СМИ (вот, например, Радио Свобода). Нам остался сделать один серьезный шаг — и это задача на следующую неделю — сделать тему международной. Европейские и американские журналисты, которым я рассказываю про петицию, говорят о том, что 50 тысяч подписей заведомо сделают ее значимым информационным поводом; это значит, что каждому из тех, кто уже подписал ее, достаточно привлечь всего еще одного сторонника.

Сделать это не так трудно. В исходном посте о запуске петиции, я рассказывал личную историю про железнодорожные билеты, конфиденциальные данные о которых люди, уполномоченные их охранять, слили псевдожурналистам. Личные истории работают, потому что люди хорошо умеют примерять все на себя. Представить себе свои личные риски от того, что российские государственные органы читают твою личную переписку или анализируют твои личные покупки может каждый. А нет никаких сомнений в том, что закон о локализации персональных данных направлен именно на это (вот пара ссылок — прошлогодняя и свежая — которые это вполне доказывают).

Поэтому привлечь сторонников просто: напишите у себя в Фейсбуке, ВКонтакте или в Одноклассниках простой короткий пост о петиции и о том, почему лично вы ее подписали, почему лично для себя считаете это важным. Этого будет абсолютно достаточно.

И еще раз напомню про суть нашей петиции.

1. Мы призываем международные интернет-компании к организованной забастовке против Роскомнадзора, против нелепого и вредного закона о локализации персональных данных.

Такая забастовка весьма вероятно будет успешной; мы не раз видели, как организованное сопротивление заставляло российские власти включать обратный ход и отыгрывать свои решения. Если чем и компенсируется строгость и бессмысленность российских репрессивных законов, так тем, что они отменяются с той же легкостью, с которой и применяются.

2. Российские пользователи доверили свои персональные данные Facebook, Google, Twitter и другим сервисам в том числе потому, что понимают, что те будут принимать все необходимые усилия для защиты этих данных. Выполнение же требований закона существенно повлияет на защищенность данных и тем нарушит права пользователей.

3. Это касается каждого. Речь не только о политических активистов, которую могут опасаться преследований за какие-нибудь «крамольные высказывания» в личной переписке; речь о каждом пользователе — любой попадает в зону риска в том случае, когда его данные (от писем до билетов, от покупок в интернет-магазинах до анкет на сайтах знакомств) оказываются в руках криминальных структур, которые, в России, неотделимы от так называемых «правоохранительных органов». Нет никаких сомнений в том, что переданные в Россию личные данные пользователей немедленно станут доступны самым банальным жуликам и ворам, которые смогут их использовать для самых банальных краж, шантажа, мошенничества.

Извините за много букв; все это гораздо короче сформулировал один комментатор в фразе, которую я вынес в заголовок поста:

«Российским силовикам я бы не доверил за проезд в маршрутке передать, не то что свои персональные данные».

Подпишите петицию против переноса персональных данных международных сервисов в Россию — защитите свои персональные данные от жуликов и воров!

Я вчера петицию запустил, и, как вы понимаете, я от вас с ней теперь долго не отстану. Потому что это серьезная и важная штука.

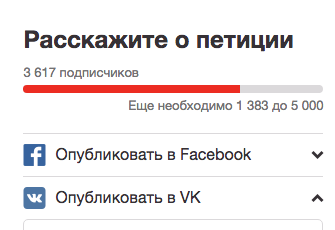

Начало отличное — более 3500 подписей за первые сутки — но эта история не на одни сутки. Я хочу попробовать провести полноценную общественную кампанию — с материалами в СМИ, с высказываниями известных людей, с аналитикой — чтобы, в итоге, достучаться до руководства крупнейших интернет-компаний и подтолкнуть их к правильному решению. К забастовке против абсурдных требований Роскомнадзора, и в защиту интересов миллионов российских пользователей.

Я знаю, что это совершенно реально; я знаю, что в каждой из пока не определившихся компаний (в первую очередь речь про Google, Facebook и Twitter, но не только про них) идет серьезная внутренняя борьба за и против выполнения требований закона о переносе персональных данных. В каждой из них есть определенный хрупкий баланс сил, который легко нарушить маленьким толчком — и наша петиция может им оказаться.

Нам часто хочется как-то выразить свое отношение к происходящему в России, но не имеем для этого подходящих инструментов; мы часто чувствуем себя беспомощными. Петиция против переноса персональных данных, в этом смысле — уникальная возможность:

1) она очень проста, понятна, справедлива;

2) она не делит на «ватников» и «либерастов», она соответствует интересам 99% пользователей;

3) она адресована не российским властям, так что у нее есть все шансы достичь адресата и успеха.

Мы просто не хотим, чтобы интернет портился; чтобы силы, которые портят интернет — побеждали. Мы знаем: то, что власти делают в России с персональными данными пользователей, это не просто плохо — это незаконно. (Вот только на этой неделе свежее подтверждение: решение ЕСПЧ о незаконности российского СОРМ). Мы считаем свободный интернет важной ценностью, которую надо защищать.

Очень многие люди не просто подписывают петицию, но еще и оставляют свои комментарии. Чтение этих комментариев — искренних и сильных — особенно убеждает меня в том, что мы с вами на верном пути и делаем правильное дело.

Подпишите петицию против переноса персональных данных!

И, что особенно важно, расскажите об этом в социальных сетях; так это работает, так петиция начинает набирать больше голосов и становится заметной. Просто расшарьте ее или напишите любой текст от себя с ссылкой на петицию — этим вы приблизите победу.

Меньше чем через месяц истекает отсрочка, которую Роскомнадзор дал интернет-компаниям для выполнения закона о переносе в Россию персональных данных (закон вступил в силу 1 сентября 2015 года, но Роскомнадзор обещал в этом году не проводить проверок и не штрафовать). В течение последних месяцев Роскомнадзор кнутом и пряником подгонял компании соглашаться, и, насколько известно, ситуация сложилась пограничная. Некоторые (небольшие) компании решили не выполнять закон и отказаться от бизнеса в России; иные (как небольшие, так и значительные) компании решили выполнить требования этого закона. Что же касается самых крупных игроков, то никто из них еще окончательно не определился.

Российские власти, со своей стороны, уже радостно готовы принять персональные данные под свою опеку. Потирая ручки, близкие к власти «предприниматели» строят за бюджетные деньги дата-центры, в которых предлагается размещаться иностранцам. И, конечно, все это обильно поливается соусом «защиты интересов россиян». Типа, если ваши данные будут лежать фиг знает где, к ним будет иметь доступ страшное АНБ, и это очень плохо.

Но, простите, АНБ далеко, а ФСБ и всякое прочее Б — близко. Что такого страшного с моими (и вашими) персональными данными может сделать АНБ я лично никак придумать не могу, и в чем уж я точно уверен, так это в том, что на серверах в Калифорнии они будут в миллион раз защищеннее, чем на серверах в Москве.

Далеко за примерами ходить не надо: вот меня лично это коснулось буквально пару недель назад, когда данные о моих железнодорожных билетах из якобы «защищенной» ведомственной базы данных были слиты «журналистам»-стукачам. Вот уж точно «это может случиться с каждым», и дело здесь вовсе не в политической деятельности. С вашими данными можно сделать много чего неприятного. То, куда вы едете и когда вас нет дома будет интересно не только политическим оппонентам, но и самым обычным ворам; то, что вы покупаете в интернете (и чем платите), куда вы ходите, с кем общаетесь — все это бесконечно ценная информация для мошенников, телефонных жуликов, воров, шантажистов. Элементарные примеры придумайте сами.

Вы точно хотите, чтобы ваши персональные данные попали к российским преступникам? Вряд ли. Вы точно уверены, что этого не случится? Да ладно? В стране, где генеральная прокуратура (в лице двух заместителей генпрокурора и двух сыновей генпрокурора) тесно связана с бандой Цапков, а председатель Следственного комитета обязан своим постом «малышевской» ОПГ?

Это просто факт: для 99% самых обычных российских пользователей интернета выгоднее и лучше, чтобы их персональные данные хранились за пределами России. Это безопаснее, это удобнее, это дешевле, наконец (российский ИТ-рынок — всего около 2% мирового; создание для него отдельных дата-центров — это отдельные расходы для компанией, и эти расходы так или иначе будут переложены на плечи пользователей). Но российские власти, как обычно, действуют не в интересах 99% пользователей, а в интересах 1% — вороватых чиновников (которым, и правда, есть почему бояться АНБ), спецслужб (которым хочется обосновать бюджеты на новые расширения штатов специалистов по чтению чужих писем) и преступников.

Интернет-компании сейчас с Роскомнадзором один-на-один и испытывают большое давление. С одной стороны на них давят, с другой — никто не защищает. Их аккуратно обрабатывают по одному, и, если так будет продолжаться, они могут сломаться. Запросто. Если мы им не поможем.

В практическом смысле я предлагаю попробовать (для начала) одну простую штуку — онлайн-петицию к руководству ведущих интернет-компаний. Я набросал текст по-русски и по-английски, максимально короткий. Давайте подпишем, распространим, соберем, например, 50 тысяч голосов, и посмотрим, что это даст. Возможно, что именно такого первого толчка, такого ясного сигнала от пользователей в России не хватает интернет-компаниям, чтобы определить свою позицию и начать ее отстаивать.

Если вам кажется эта затея сомнительной, прочитайте некоторые вопросы и ответы.

Q.: Ты призываешь Facebook, Google, Twitter и проч. нарушать закон?

A.: Я призываю их сопротивляться неконституционному и порочному закону, принятому нелегитимной Госдумой в череде иных преступных и абсурдных ограничений прав российских граждан. Это ничем не отличается от забастовки дальнобойщиков против «Платона»: тот тоже введен в силу законом, ну и что? Интернет-компаниям мы тоже предлагаем объявить своего рода забастовку. А главное в любой забастовке — действовать сообща, единым фронтом, без штрейкбрехеров. Наша петиция может им помочь объединиться.

Q.: Интернет-петиции никогда ни к чему не приводят, в чем смысл?

A.: У нас есть немало печального опыта с петициями, обращенными к российским властям: действительно, они закрывают глаза даже на голоса на РОИ, собранные в соответствии с их же правилами и ограничениями. Но в данном случае мы обращаемся не к российским властям, а к руководству западных интернет-компаний; они гораздо более чувствительны к мнению пользователей и прессы, к общественному мнению. Могу привести такой пример из личного опыта: когда в декабре 2014 года Facebook по незаконному предписанию Роскомнадзора заблокировал мой ивент, посвященный приговору по «делу Ив Роше», волна критики в американских СМИ привела к тому, что руководство Facebook (на уровне Шерил Сендберг) было вынуждено признать свою ошибку, извиниться, и отказаться от блокировки дублирующих ивентов, несмотря на повторные предписания РКН.

Q.: Если они откажутся переносить данные, их просто всех заблокируют, разве нет?

А.: Если будет как сейчас — а сейчас идут сепаратные переговоры, РКН пытается «развести» компании по одиночке — то, конечно, отдельные отказы в переносе данных будут легко подавлены. Напротив, если отрасль выступит единым фронтом, власти, весьма вероятно, спасуют и отступят. По крайней мере, весь прошлый опыт этому учит: например, Википедия отказалась прогибаться в вопросах незаконной блокировки отдельных статей, и несмотря на сильное давление, Роскомнадзор в итоге отступил (хотя и грозился заблокировать Википедию целиком). Сейчас нет ощущения, что власти готовы на радикальные шаги по «отключению интернета», поэтому, если интернет-компании будут совместно и сильно стоять на своих позициях, у них есть отличные шансы победить, защитив и свои, и наши интересы. А петиция направлена на то, чтобы им в этом помочь.

Надеюсь, я вас убедил, что, по крайней мере, стоит попробовать.

Подпишите и распространите петицию!

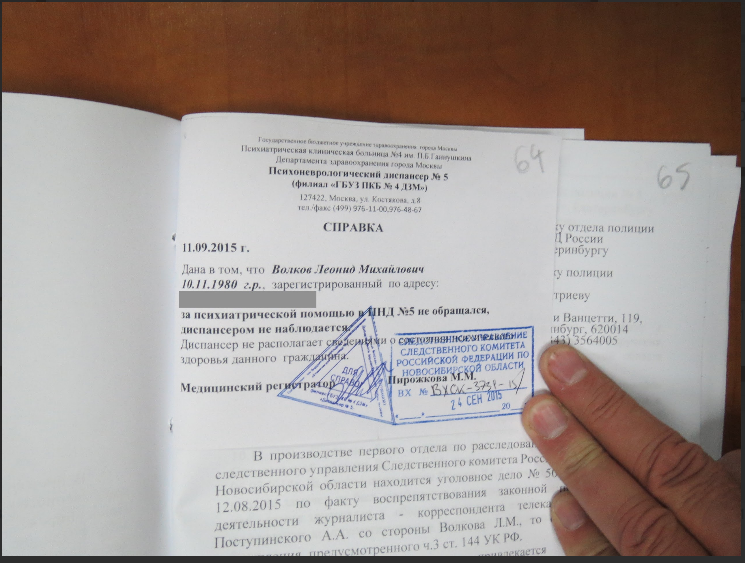

В четверг в Новосибирске состоялось первое открытое заседание по микрофонному делу (напомню, что все материалы дела без исключения опубликованы для всеобщего ознакомления); в рамках этого заседания проходил допрос одного из потерпевших — заместителя главного редактора новосибирской редакции LifeNews Ольги Кирсановой.

Кирсанова признана потерпевшей как материально-ответственное лицо редакции, т.е. она отвечала за «сломанный» микрофон, и именно она написала заявление о том, что он был сломан. Второй «потерпевший» — непосредственный участник инцидента репортер Поступинский — признан таковым из-за якобы полученного им синяка. Но его в четверг в суде не было почему-то (хотя на предварительном слушании он был).

На «Медиазоне» был подробный, близкий к дословному онлайн допроса Кирсановой, остановлюсь только на паре самых ярких моментов двухчасового заседания.

— Поступинский мне про синяк сказал...

— А почему этого не было в ваших показаниях?

— Я лицо материально-ответственное, отвечаю за микрофон, его рука меня не волнует...

— Вы смотрели сюжет, который он снял?

— Нет

— Но вы же даете ему редакционное задание, вас не волнует, какую работу он сделал?

— Нет, это не в зоне моей ответственности

Ну и так далее в том же духе. Пикантные мелочи:

— в справке об ущербе от Lifenews значится одна модель и марка микрофона, в направлении на экспертизу и заключении эксперта совсем другая;

— инцидент был 17 июля, а заявление было подано только 23 июля, по команде из Москвы (команду, по словам Кирсановой, дали шеф-редактор Lifenews Рауль Смыр «и другие начальники»);

— никакого журнала выдачи техники, никаких проверок ее состояния не ведется; микрофон просто лежит в редакции и корреспондент его берет с собой на выезд;

... ну и так далее.

Много такого, что привело бы к моментальному прекращению дела в любом юридическом сериале, но мы-то в российском суде, а не в юридическом сериале, поэтому у нас еще куда эпизодов в этом сезоне впереди.

Бонус-треки:

- комментарий для «Свободы» перед заседанием,

- большой и очень подробный репортаж на Tayga.info,

- репортаж «Свободы» из зала суда,

- репортаж Sib.Fm из зала суда,

- репортаж Sibkray из зала суда

Продолжение — 23 декабря в 15 часов 15 минут. Центральный районный суд Новосибирска, судья Петрова, 4-й этаж. Заседания открытые, приходите. Будет допрос Александра Поступинского, человека с удивительной избирательной памятью.

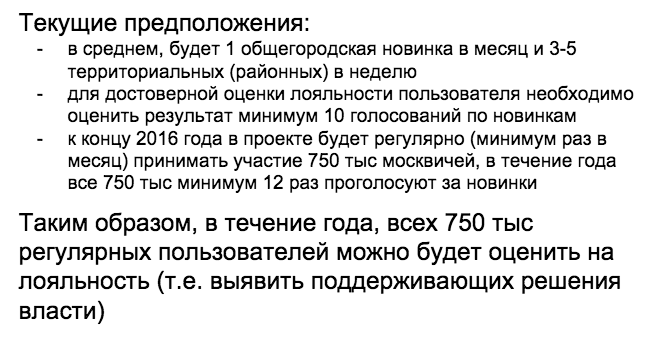

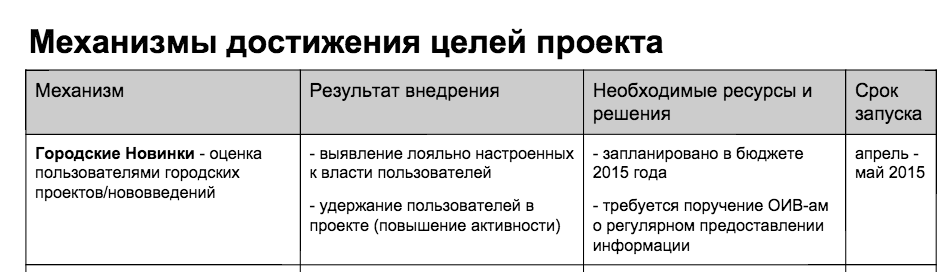

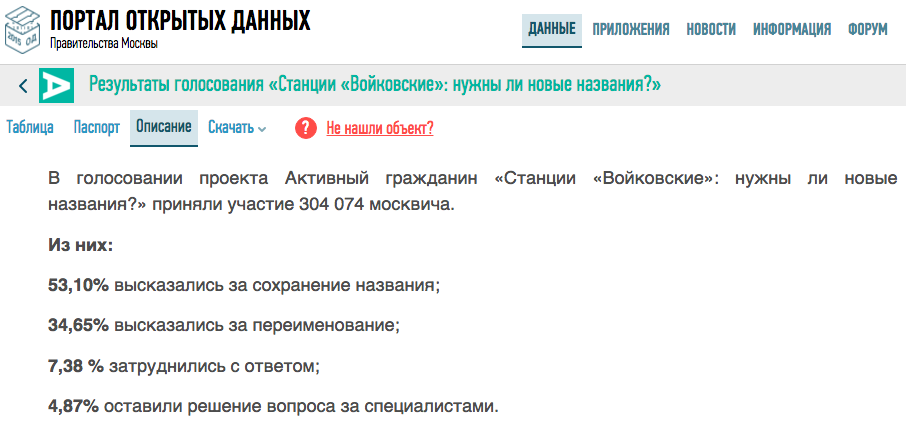

В Москве позавчера проходил «Московский гражданский форум», одной из ключевых его тем была электронная демократия, главной звездой — могущественный вице-мэр Анастасия Ракова. Презентационные материалы мэрии, на отличном уровне исполнения, свидетельствуют о том, как растет вовлеченность москвичей в принятие решений о жизни столицы. В системе «Активный гражданин» все больше все более активных пользователей, проникновение электронной демократии во все сферы общественной жизни города растет и ширится. Ура, товарищи!

Но, наверное по досадному недоразумению, мэрия показала не все слайды. Когда Алексей Навальный представлял расследование Ильи Рождественского про то, как устроен «Активный гражданин», он предложил всем желающим присылать нам анонимно материалы об АГ на «черный ящик ФБК». И, знаете, пришло много интересного (спасибо всем, кто откликнулся!).

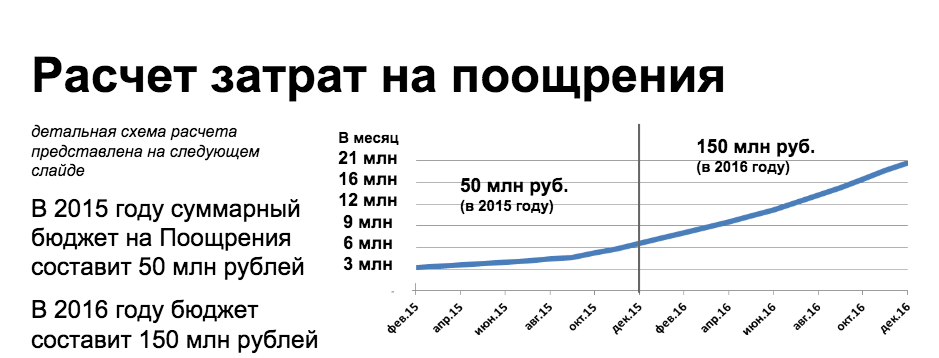

Например, мы получили внутреннюю презентацию о планах развития проекта АГ до конца 2016 года, согласно которой мэрия планирует тратить на поощрения пользователей АГ в разы больше денег. Казалось бы, какой в этом смысл? Ведь уже много раз объясняли: выдача поощрений за участие в голосованиях приводит к появлению большого числа пользователей, которые просто кликают куда попало, не думая, чтобы набрать как можно больше баллов и обменять их на те или иные вполне осязаемые материальные ценности.

И, главное, поскольку халявщики голосуют не глядя, не ради принятия решений, а ради баллов, их решения не являются осмысленными, а поданные ими голоса не могут интерпретироваться как поддержка того или иного решения. Это просто «белый шум», на фоне которого смысловое наполнение голосования становится неразличимым.

В мэрии об этой проблеме прекрасно знают, и в ее существовании открыто признаются: даже в самом резонансом голосовании по «Войковской» осмысленно голосовали менее 75 тысяч человек, четверть общего числа участников; оставшиеся же 230 тысяч «активных горожан» жали кнопки не вникая и не разбираясь.

Это, естественно, исключает всякую возможность говорить о том, что на самом деле «решили москвичи». Я об этом говорил во время эфира на «Радио Свобода»: я вполне допускаю, что при нормально организованном голосовании москвичи действительно проголосовали бы против переименования, но нормально организованного голосования не было, поэтому мы лишены возможности знать, как оно на самом деле. И ссылаться на цифры «голосования» в АГ якобы 300 тысяч «москвичей» никак нельзя. Это примерно как с «референдумом» в Крыму...

Но почему же создатели системы, сами осознающие проблему, не решают ее?

Одно простое объяснение — в административной логике. Ну вот представьте себе, что вы — начальник департамента информационных технологий Артем Ермолаев. Вице-мэр Ракова выделяет бюджет на создание системы электронной демократии. Вы ее делаете, в ней 500 пользователей. Анастасия Владимировна топают ножкой и говорит, что этого мало, и вы плохо работаете, а также, что бюджет ДИТ на следующий год будет сильно меньше. Вы придумываете, что можно халявными баллами нагнать пользователей. Через три месяца их уже не 500, а 500 тысяч, и Анастасия Владимировна гордо говорит на пресс-конференции, что она создала самую крутую в мире систему электронной демократии, а вы получаете премию и почетную грамоту в красивой рамочке. Можете ли вы после этого — даже если вы хотите, чтобы в системе не осталось халявщиков, а были бы реальные пользователи — сделать так, чтобы халявщики пропали, и от 500 тысяч осталось 50 тысяч? О нет. Что будет с вашим бюджетом? Как будет выглядеть Ракова на следующей пресс-конференции? О чью голову она разобьет красивую рамочку? То-то же...

Но есть, увы, и еще одно объяснение. Как следует из присланных нам материалов, создатели АГ и не ставили своей целью никакую «электронную демократию» (то есть вовлечение избирателей в принятие решений и реальное их участие в принятии решений). Цели в ином.

Посмотрите. Все материалы я опубликовал на Гугл.Диске ровно в том виде, в котором они были присланы через «Черный ящик», можете сами посмотреть.

Лояльность, а вовсе не активность (а ведь эти слова скорее являются антонимами) мотивирует мэрию развивать «Активного гражданина». Именно поэтому организаторы голосований не только не видят ничего неправильного в подкупе избирателей и увеличении числа халявщиков, но и целенаправленно продолжают развивать эту активность.

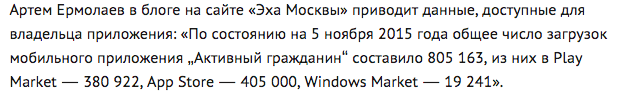

Результат совершенно предсказуем. Все удивлялись цифрам по Войковской — ну как так может быть, что при 800 тысячах скачиваний приложения есть аж 300 тысяч проголосовавших; это же конверсия, совершенно недостижимая ни для одного, даже самого успешного стартапа. Но если посмотреть на другие голосования, то мы видим, что эти 300 тысяч — отнюдь не исключение, а, скорее, правило. И понятно, халявщикам (и ботам) ведь совершенно без разницы, по какому вопросу кнопки жать (как в Госдуме, примерно) — баллы-то начисляются одинаково.

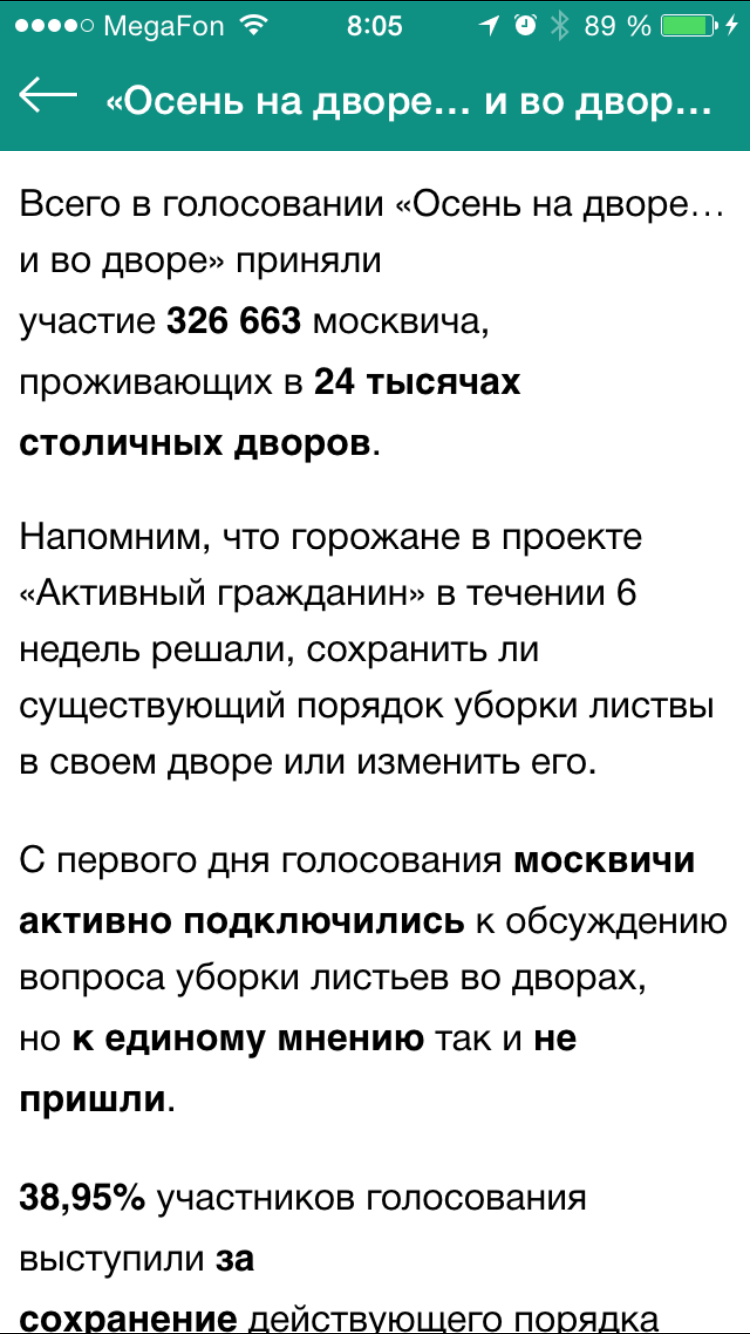

304 тысячи «активных горожан» проголосовало в суперрезонансном голосовании по Войковской, которое было центром информационной повестки не только московской, но и федеральной, на протяжении двух недель... и 326 тысяч «активных горожан» проголосовало по животрепещущему вопросу о порядке уборки листвы.

Мне кажется, комментарии здесь излишни.

Резюме.

1. Московская мэрия за бюджетные средства создала систему, не имеющую ничего общего с электронной демократией. Декларируемая цель — выявление мнения москвичей по резонансным вопросам городской повестки — не решается, поскольку реальное мнение небольшой части активных участников тонет в «белом шуме», создаваемом халявщиками. И это не «случайно» так получилось, а осознанное решение, так и задумано.

2. Реальная цель проекта АГ — выявление и наращивание базы лояльных (а вовсе не активных) граждан и подкармливание их маленькими приятными подачками.

P.S.: В ответ на мои предыдущие статьи по теме АГ и заявление в правоохранительные органы о привлечении Собянина и Раковой к уголовной ответственности за мошенничество, мэрия ответила с похвальной скоростью, но очень по-чиновничьи: объявила о намерении провести тендер и нанять подрядчика для проведения аудита системы. Неплохо, но, боюсь, ключевое слово тут «провести тендер», то есть еще какое-то количество денег освоить. А зачем, собственно? Аудит можно провести гораздо раньше, чем в конце 2016 года, и без всяких там затрат. Краудсорсингом. Давайте сформируем общественную комиссию, которая все посмотрит изнутри и даст заключение, в чем проблема-то? Думаю, желающих среди авторитетных и неравнодушных в ИТ-сфере профессионалов найти можно будет без труда. Уверен, что, например, Александр Плющев или Антон Носик не отказались бы в таком аудите поучаствовать. Я тоже готов войти в состав общественной комиссии.

Update: пропустил — пока я был в Новосибирске, мэрия, оказывается, уже тендер объявила: вот документация, собираются потратить 9 млн рублей на аудит «Активного гражданина». Могу лишь повторить предложение из последнего абзаца: все это можно сделать быстро и бесплатно. В принципе основное предложение по улучшению работы системы содержится в этом посте и в нем обосновано: перестать раздавать поощрения за голосование.

«Обвиняемый начал ознакомление с 666 томами уголовного дела» — фразу такого рода каждый из нас не раз слышал в новостях и, наверняка, многим, как и мне, доводилось мельком подумать: «а что там, в этих томах, в таком-то количестве»?

Ну вот теперь я знаю. «Микрофонное дело» — очень простое и короткое, и все же в нем три тома, 560 листов. С одной стороны это немало, с другой — в разы меньше, чем в каком-нибудь «Кировлесе» или «Ив Роше». Обозримо: можно, в принципе, пролистать за пару часов.

Поэтому я решил сделать штуку, которую, кажется, раньше никто не делал, и опубликовать оцифрованные материалы дела в полном объеме, без исключения (спасибо большое Станиславу Волкову, который вычистил из всех листов все персональные данные). Мне кажется, многим будет интересно хотя бы быстро просмотреть, что там в этом деле.

Это просто довольно поучительно: как на ровном месте, из ничего, из некриминального инцидента продолжительностью в 20 секунд можно соорудить солидно выглядящее трехтомное дело; как оформляются и подшиваются допросы, экспертизы и документы, какая ведется переписка и как осуществляется делопроизводство. Мы живем в стране, в которой никто не застрахован от подобного, поэтому, думаю, многим будет интересно заглянуть за кулисы обычного, небольшого политического уголовного дела.

Основной объем материалов — это разного рода межведомственная переписка, административный футбол между полицией, райотделом СК и первым отделом; но есть и много всего по существу — например, тщательные протоколы допросов всех, кто был на месте происшествия, в том числе и всех НОДовцев (ни один из них не подтвердил, что я хватал Поступиноского за руку, кстати!). Есть и прямо лиричные моменты: например, собиралась характеристика на меня со всех мест жительства, и оказалось, что екатеринбуржский участковый обо мне помнит и хорошо отзывается.

Короче говоря, правда, полистайте, как будет время. Не обязательно, кстати, подряд — документы подшиты в достаточно хаотичном порядке, их можно с любого места практически начинать читать. В любом случае, вы быстро получите представление о том, как, собственно, шьются уголовные дела в России сегодня.

И, пожалуйста, не забудьте всем рассказать о микрофонном деле.

В прошлый понедельник в Новосибирске было короткое предварительное слушание; обошлось без сюрпризов, на 3 декабря назначено уже основное заседание — оно начнется в 14.15 местного времени. Приходите.

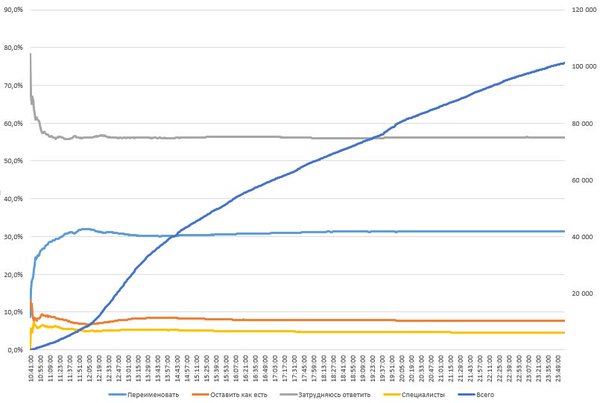

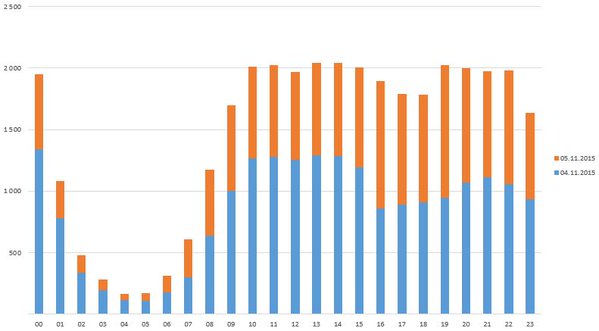

Мэрия Москвы выложила логи голосования в системе «Активный гражданин» по вопросу о переименовании Войковской. На портале открытых данных — 304 тысячи записей о проголосовавших с хэш-кодами и таймстэмпами.

Похвально. Но есть, кгхм, нюансы.

Голосование, которое продолжалось 3 недели, началось 2 ноября в 10 часов 41 минуту утра. Через полтора часа после начала голосования, когда проголосовало около 10000 человек, результаты зафиксировались в их окончательном виде — последующие 295 тысяч голосов отданные в течение 502.5 часов, никоим образом не повлияли на итоговый результат, как видно из графика, построенного по опубликованным мэрией логам (за этот и следующий графики спасибо Льву Бирюкову):

Другими словами, каким-то образом те пользователи, которые проголосовали в первый час, получив пуш-уведомление о начале голосования, оказались идеальной репрезентативной выборкой из всей массы пользователей, привлеченных многочисленными скандалами в СМИ и другими информационными поводами. Реалистично ли это? Нет.

Обращает на себя внимания и почти идеально прямой рост графика числа поданных голосов (синяя кривая). Каждый час — одинаковое число проголосовавших. Я много видел графиков распределения голосов в электронных голосованиях, и авторитетно могу заявить: так не бывает.

В настоящем графике распределения голосующих по времени возникают большие всплески во время рассылки пуш-уведомлений; пики поменьше — когда на сайт голосования дает ссылку крупное СМИ или блогер с большой аудиторией (во время голосования по Войковской такое случалось не раз); на посещаемость влияют утро, вечер и обеденные перерывы; старт голосования по другим вопросам (когда пользователи получают пуши, заходят проголосовать, и «заодно» голосуют еще и по Войковской). Наконец, все эти пики разной высоты накладываются не на константный график, а на очень быстро затухающий (все, кто хочет проголосовать, делают это в первые часы и дни). Всего этого мы и близко не видим на графиках мэрии. На что они похожи, так на хорошо организованное голосование виртуалов (с 9 до 24 часов каждый день), на которое накладывается, и в котором, как в белом шуме, растворяется голосование относительно небольшого числа реальных граждан (которые при этом, конечно, найдут свой голос, правильно посчитанный, в опубликованных логах).

Ну и вранье в мелочах продолжается. Сто раз уже было показано, что голосовать в АГ может любой желающий с любой сим-картой (и с любым количеством сим-карт), но мэрия не признает очевидного:

Вранье, вранье, вранье.

А теперь о главном. Как я уже ранее писал, дело не только в том, что Собянин и Ракова выдают свою излюбленную игрушку — примитивную и незащищенную поделку — за откровение и прорыв в сфере электронной демократии.

Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Дело еще и в том, что при этом они мягко говоря вольно относятся к закону. Как показал в своем расследовании Илья Рождественский, мэрия потратила на «Активного гражданина» уже 185 миллионов рублей. При этом в системе предлагается решать вопросы вообще не отнесенные к компетенции Москвы, вопросы уже решенные и так далее. Мэрия вводит москвичей в заблуждений, рассказывая им, что АГ является системой электронной демократии — но это не так.

В действиях мэрии, зато, вполне усматриваются признаки нецелевого использования средств и мошенничества, то есть присвоения средств путем введения в заблуждение.

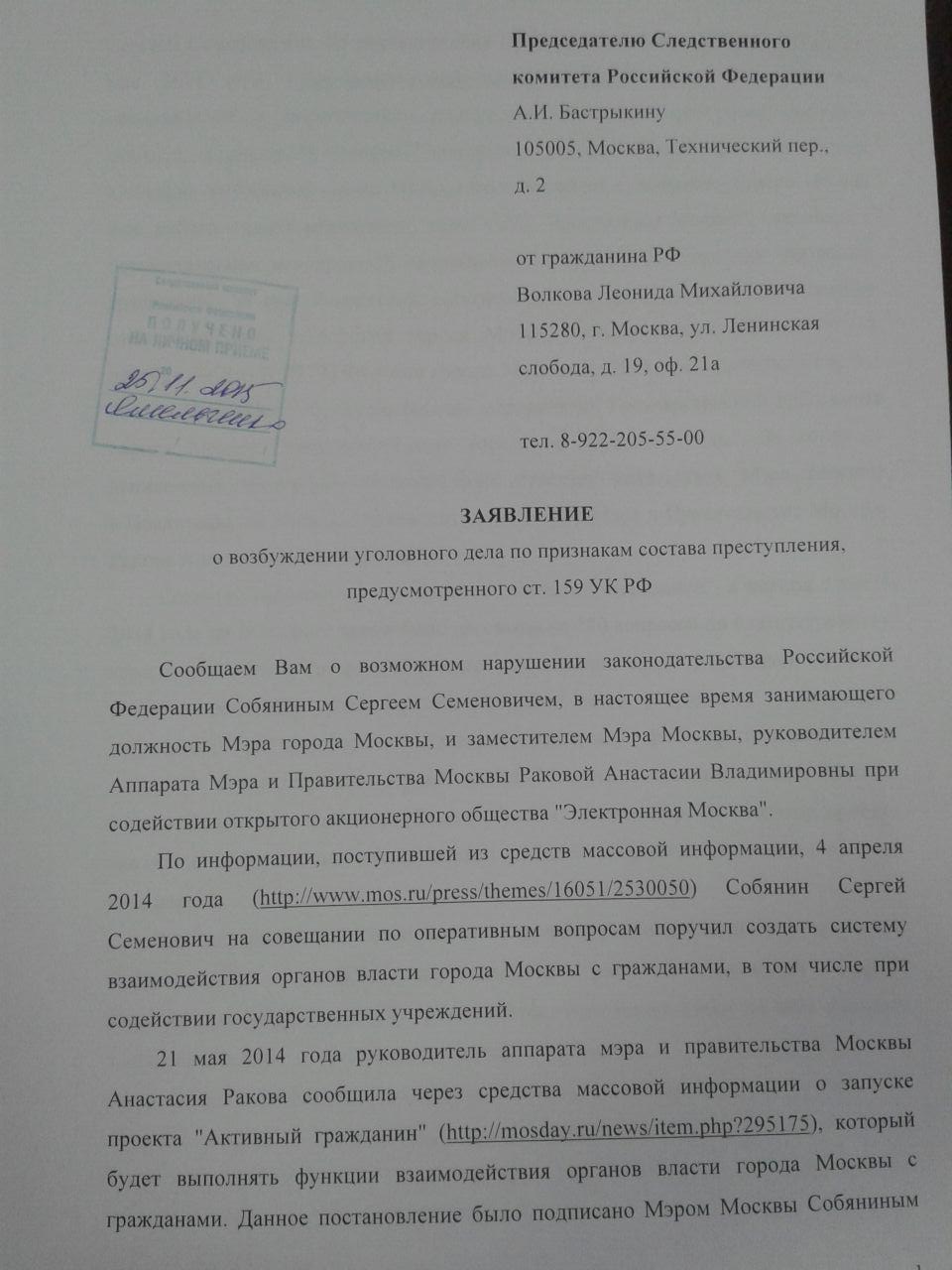

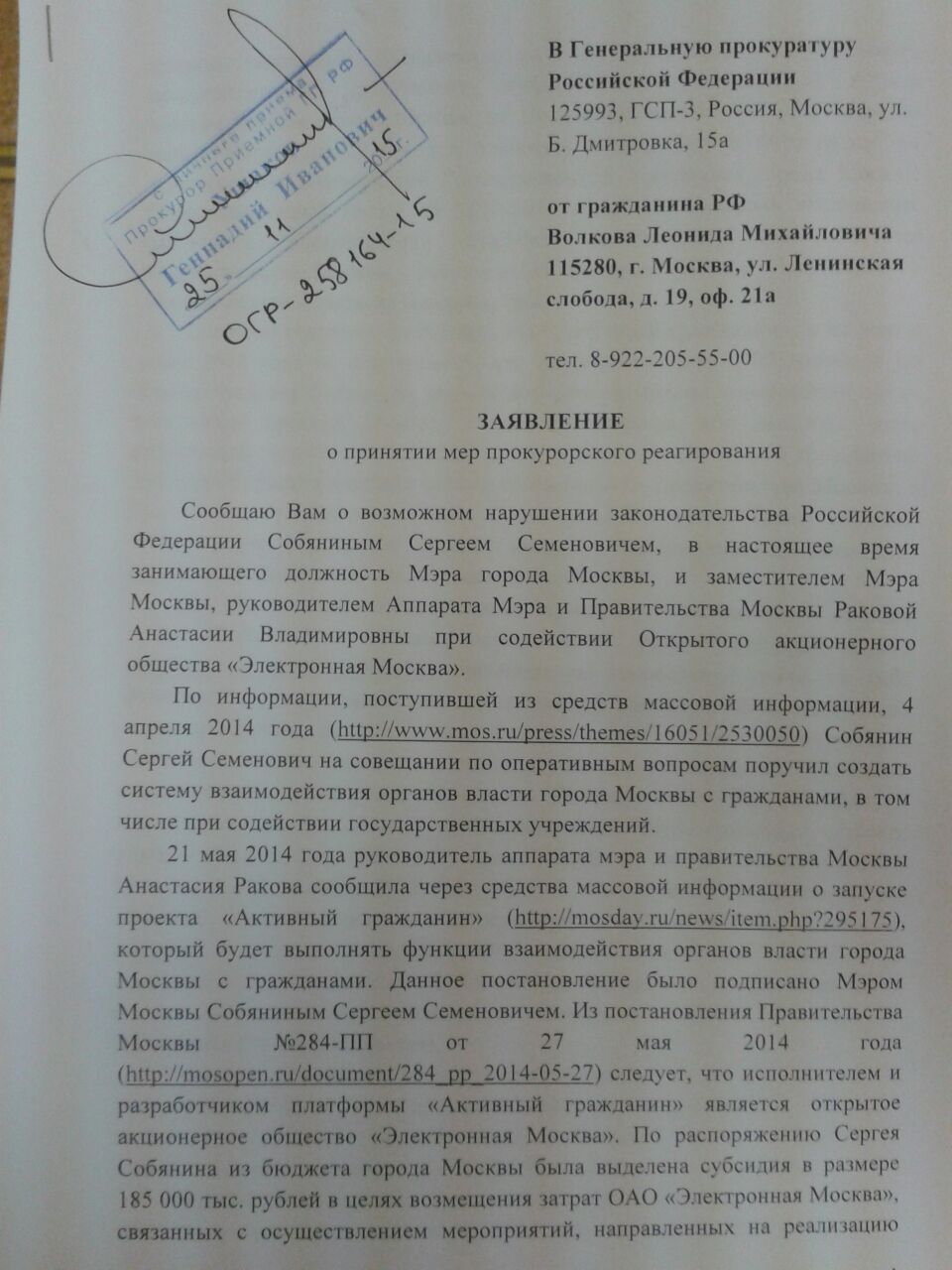

Так что я попросил юристов ФБК мне немного помочь, и вчера направил в правоохранительные органы заявления о преступлении, с просьбой привлечь Собянина и Ракову к ответственности за мошенничество. Я много уже писал о том, почему не намерен просто так эту тему отпускать, почему не терплю этой позорной профанации светлых идей электронной демократии. Я хочу потратить время на эту войну с жуликами из мэрии и добиться результата. Буду держать вас в курсе того, что у меня получается (и, наверное, в какой-то момент обращусь за помощью).

Ну а пока что вот заявление в СК:

И вот в прокуратуру:

Полные тексты заявлений лежат здесь.

P.S.: Заявление в прокуратуру отвозил Женя Замятин, вот что он пишет:

Пожалуй, настало время подвести итог большой дискуссии вокруг «Активного гражданина».

Я этот пост с прошлой недели пишу (из-за подготовки к суду по «микрофонному делу» затянул), и он немного потерял актуальность, потому что тему закрыл в большой статье-расследовании по заказу ФБК Илья Рождественский, но все-таки я тоже свой список пунктов выпишу.

1. Система не является сколько-нибудь защищенной от накруток и голосования кого попало. Первым обстоятельно на эту тему высказался Александр Плющев, я тоже добавил аргументов. В этом смысле, «итоги» голосования в АГ ничего не значат, и интерпретировать их как выражение мнения населения (или его части) невозможно. А попытки выдать эти результаты за легитимное выражение мнения избирателей граничит с мошенничеством.

2. Данные самих голосований, вероятно, накручены/фальсифицированы. Это очень трудно доказывать напрямую (ведь публичной статистики нет), но уж очень много вполне убедительных «косвенных улик». Сами АГшники в итоге говорят, что у их приложения было 800 тысяч загрузок на всех платформах, еще кто-то якобы регистрировался через десктоп, и в итоге есть 1.2 млн пользователей, из которых в крупных голосованиях участвует по 300 тысяч. Как бы с натяжечкой, еле-еле сходится, и не имея доступа к бэк-офису напрямую эти цифры трудно опровергнуть, но их нереальность вытекает из здравого смысла и очевидна для любого, кто сталкивался с реальной статистикой использования мобильных приложений. Конверсия 100% загрузок в регистрации и конверсия 25-30% регистраций в активных регулярных пользователей — Инстраграм кусает локти, Марк Цукерберг и Ян Кум нервно курят в сторонке.

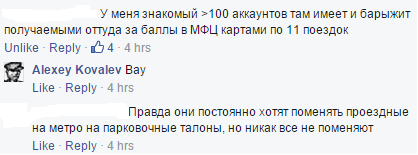

Подробный анализ аномалий статистики голосований дал Борис Овчинников.

3. Клики в системе не являются голосами избирателей, не соответствуют реальному «волеизъявлению избирателей». Это отдельная боль, об этом я много говорил в эфире у Ирины Воробьевой на «Эхе Москвы», АГ занимается профанацией идеи электронной демократии, воспитывая безответственных граждан. Пользователю выгодно беспорядочно кликать и невыгодно вдумываться в смысл задаваемых вопросов из-за системы поощрений; эта же система поощрений стимулирует пользователей не только безответственно голосовать, но и заводить виртуальные аккаунты (что очень легко сделать). Грубо говоря, создатели системы стоят с объявлением «продаю рубли по 50 копеек», при этом, конечно, около кассы висит табличка «больше чем по 10 рублей в одни руки не отпускаем», но все в очереди знают, что это никто не проверяет.

Ну а что: все эти плюшки типа бесплатных парковок мэрии как бы ничего не стоят, а показатели участия, за которые премии дают, растут. Нужен ли лучший стимул для того, чтобы закрывать глаза на то, что голосовать может кто угодно и сколько угодно раз? Вот они и закрывают.

И последнее.

Как бы ни относиться к «Активному гражданину», ботоводство и засорение интернета написанными под копирку платными хвалебными комментариями — это аморально и омерзительно. А на бюджетные деньги — еще и преступно.

Просто почитайте вот этот пост и комментарии к нему, или вот, например. (Таких постов десятки, взял пару ярких для примера). Такие посты и комментарии — мусор, который портит интернет. Люди, которые осознанно на это идут, не могут сделать ничего хорошего в интернете по определению. Много уже про это говорил и еще буду, это очень важный вопрос гигиены. Это как люди, которые диссертации украли — они по определению не могут ничего сделать в науке. А люди, которые портят интернет — в интернете.

Да, еще: в среду, послезавтра, круглый стол про АГ будет в Вышке, приходите поспорить.