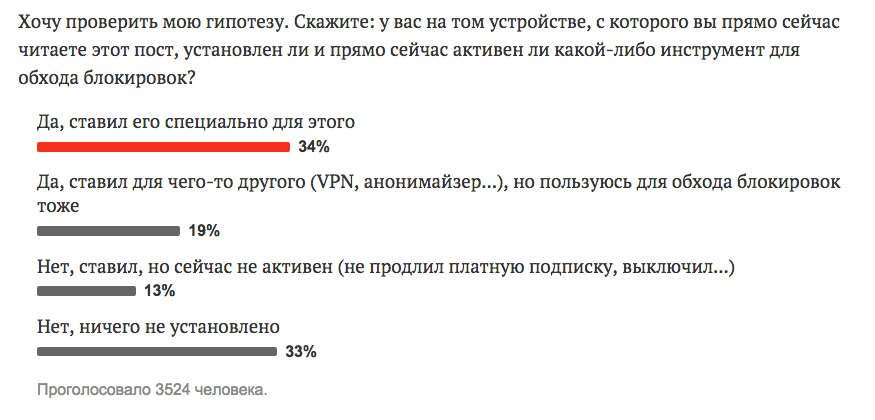

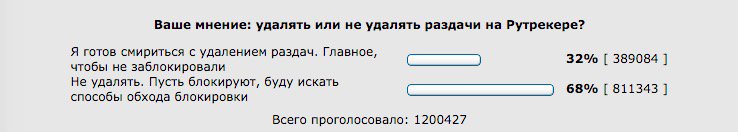

Вот посмотрите итоги опроса, который был в этом блоге неделю назад:

В весьма продвинутой аудитории, которая уже не раз и не два сталкивалась с различными блокировками, положительно на вопрос о наличии инструментов для их обхода ответила лишь половина. Мы очень далеки от состояния «блокировки неэффективны, потому что все их умеют обходить, это ведь так просто», просто потому, что это не так.

Активисты РосКомСвободы проделали большую работу, и систематизировали имеющиеся на рынке бесплатные инструменты обхода блокировок по типам операционных систем и браузеров, снабдив каждый инструмент понятной и наглядной инструкцией «для чайников». Заходишь на OpenRunet.Org, сайт определяет ОС и браузер и предлагает 2-3 понятных шага к свободному интернету именно для той конфигурации, в которой ты сейчас работаешь. Удобно!

Успевайте воспользоваться, пока в УК еще нет статьи «Призывы к обходу блокировок сайтов»...

Проект «РосКомСвободы» — это шаг в нужную сторону, но именно что первый шаг. Посмотрите, опять же, на итоги моего опроса и обратите внимание на второй вариант ответа. «Турбо-режим» браузера нужен для ускорения загрузки страниц, VPNы — для криптотуннелирования, анонимайзеры — для обеспечения приватности. То, что при этом еще и нынешние Роскомнадзоровские методы блокировок перестают быть эффективными при использовании одного из таких механизмов — это приятный бонус.

Уверен, что следующий шаг после хороших инструкций с картинками должен заключаться в создании специализированного инструмента именно для обхода блокировок. Кажется, что не так трудно сделать очень простой в установке и использовании инструмент для всех платформ, который будет хорошо решать только эту задачу, и больше никакую. Зато: скачал, установил, забыл, и не надо ничего настраивать — перед тобой свободный интернет (такой, каким он и должен быть). Что думаете, программисты, реально?

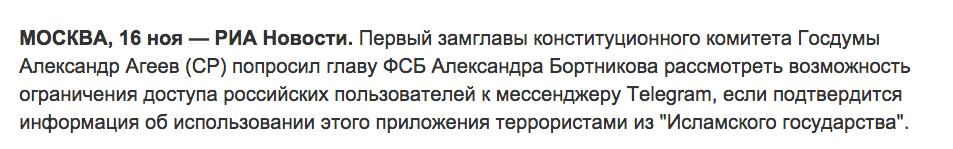

Упоротые дегенераты из Госдумы и российских «спецслужб» каждый день придумывают, как бы еще им испортить интернет. В этот раз пришли за Telegram. (Ну, еще не пришли, но уже выехали).

Все мы прекрасно понимаем: террористы из запрещенного в России ИГИЛ всегда найдут, как им построить коммуникацию. Мессенджеров в мире много. Террористов из поощряемого в России ФСБ волнует вовсе не наша с вами безопасность, а то, что они этот Telegram читать не могут.

А им очень хочется все читать. Они будут прикрываться любыми красивыми словами, заботой о нашей безопасности и о защите наших данных. Они врут. Каждое их слово ложь. Защищать информацию (даже ту, которую они обязаны защищать по закону) они не умеют. Они умеют только врать, воровать и гадить.

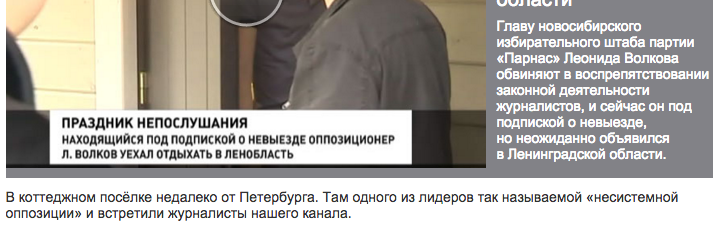

Садимся в «Сапсан» на Московском вокзале Санкт-Петербурга — прямо на перроне около дверей вагона дежурит съемочная группа «Пятого канала». Врываются с нами в вагон, тычут микрофоном в лицо, провоцируют, задают идиотские вопросы. Ну, Лайфньюс-стайл, все как обычно.

Так что сегодня вечером будет третья (!) серия сюжета «Леонид Волков отметил свой день рождения в Ленинградской области» на Пятом канале (вот первая серия, вот вторая). Абсурдная ситуация: вряд ли хотя бы 1% зрителей петербуржского «Пятого канала» знает, кто такой Леонид Волков; что они должны чувствовать и о чем думать в связи с ежевечерними отчетами о ходе его отпуска? Но когда «журналисты» выполняют задачи политического сыска, они уже не думают о рейтингах, зрителях, их интересах...

Остаются ли они при этом «журналистами»? Нет. Подчеркиваю: ждали на перроне у вагона. Знают номер поезда, знают номер вагона. То есть заведомо незаконно получили данные из автоматизированной системы, куда поступают сведения о купленных железнодорожных билетах. Системы, по идее, весьма защищенной; информация о перемещениях — не просто персональные данные, но весьма чувствительные.

Но «журналисты» этого не стесняются. Они гордятся своей работой вместе с ФСБшниками. В своем первом сюжете они пишут «журналисты нашего канала встретили...». Ага, случайно так, шли по лесу и встретили. Большая журналистская удача! Сегодня случайно встретили на перроне, неделю назад случайно встретили в лесу на озере.

Удобно, правда, быть «журналистом-расследователем», когда тебе незаконно сливают данные из всяких защищенных государственных баз данных, правда? Кстати, кому еще и для чего их сливают те, кто их должен защищать? Почем их можно купить? Какую ответственность понесут те, кто сливает и продает данные, которые используются для незаконной слежки за оппозиционными политиками? Сколько еще оппозиционных политиков должно быть убито, чтобы незаконная слежка перестала быть чем-то в порядке вещей?

Риторические вопросы, конечно же.

Это ведь то, о чем я уже писал. Микрофонное дело не просто «еще одно» в череде политических дел против несистемной оппозиции. Это показательный процесс, в котором власти хотят подчеркнуть разделение журналистов на два сорта: тех, кто за власть (они могут бить и им за это ничего не будет) и тех, кто не за власть (их можно бить и им за это ничего не будет). И очень характерно, что в связи с микрофонным делом снова и снова возникают сюжеты, подчеркивающие, что это разделение уже произошло.

В сухом остатке. Завтра выхожу на работу, и первое, чем займусь — заявления в отношении «журналистов» Пятого канала в связи с их незаконной деятельностью, а также в отношении тех, на ком лежит обязанность по хранению и обработке персональных данных в ИТ-системе, в которой хранятся данные о железнодорожных билетах. Никаких иллюзий: вряд ли по этим заявлениям будут хотя бы какие-то действия (как, кстати, ровно ничего не случилось и по моему заявлению в отношении Габрелянова и компании, даже отказной материал не прислали), но я большой сторонник идеи, что все такие вещи надо фиксировать и подшивать, фиксировать и подшивать.

В эпическом голосовании пользователей Рутрекера относительно методов противостояния Роскомнадзору побита новая невероятная планка числа участников: более 1.2 млн проголосоваваших. Более двух третей высказываются за отказ от выполнения все новых и новых требований регулятора.

Я сейчас не собираюсь комментировать сам спор Рутрекера и правообладателей и разводить еще одну ветку копирайто-срача. Я о другом; я не раз слышал точку зрения в духе «чем хуже, тем лучше», типа вот сейчас заблокируют этот ресурс, другой, третий, все эти сотни тысяч пользователей научатся пользоваться инструментами для обхода блокировок и на выходе мы получим совершенно свободный интернет.

Мне этот оптимизм не очень близок. Я не верю, что вот эти 800 тысяч проголосовавших «буду искать способы обхода блокировки» в итоге действительно пойдут и действительно найдут. Я сам ставил такой эксперимент: когда мой блог в ЖЖ незаконно заблокировали в декабре 2014 года, я в течение нескольких месяцев продолжал его вести «как ни в чем не бывало». Казалось бы — вот политически активная и лояльная аудитория, не впервые с блокировками сталкивающаяся: она-то уж найдет дорогу к важным для нее текстам? Но ничего подобного: статистика зафиксировала падение посещаемости в 15-20 раз. Реально обходили блокировку лишь около 5-7% моих читаталей.

Во многом это связано, наверное, с тем, что действительно простых, вот совсем «в одну кнопку» или «установил и забыл» решений против блокировок нет. Именно это и делает неуклюжую стратегию Роскомнадзора — над которой продвинутые пользователи лишь посмеиваются — весьма эффективной.

Хочу проверить мою гипотезу. Скажите: у вас на том устройстве, с которого вы прямо сейчас читаете этот пост, установлен ли и прямо сейчас активен ли какой-либо инструмент для обхода блокировок?

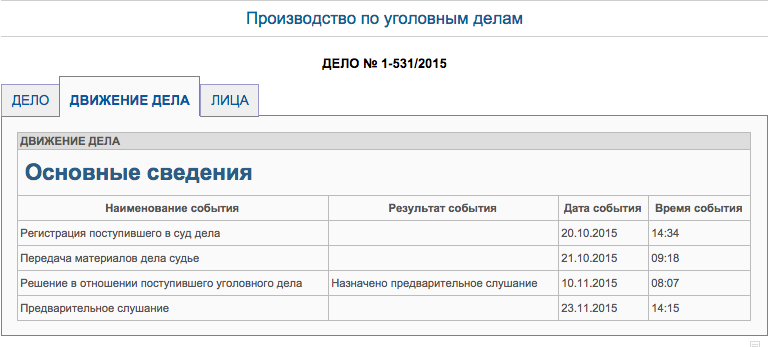

Центральный районный суд Новосибирска тоже сделал мне подарок на день рождения и вчера, наконец, назначил предварительное слушание по «микрофонному делу» — оно состоится 23 ноября.

Это будет только предварительное слушание: мы заявим ходатайства о ряде экспертиз, определимся с порядком вызова и списком свидетелей, еще раз заявим о необходимости прекращения этого абсурдного дела. Ну и дата основного заседания станет известна.

В ближайшее время, очевидно, предстоит много писать об этом деле, поэтому коллеги из ФБК (большое спасибо!) оперативно сделали для меня небольшой сайт, на котором собраны все материалы и будут публиковаться все новости по делу. Просто для удобства журналистов и интересующихся: чтобы все было в одном месте.

Мы через некоторое время сделаем даже такую вещь (насколько я знаю, этого никто не делал никогда еще): убрав все персональные данные, выложим все материалы дела (3 тома, 660 листов) в полном объеме. Каждый сможет покопаться в анатомии уголовного дела: как выглядит документооборот, как добываются и подшиваются «доказательства», как проводятся допросы и создаются вещдоки. И любой желающий — сторонник или противник — сможет составить свое полное представление о характере этого дела.

А оно очень важное и знаковое — я уже писал об этом не раз. Меня хотят лишить возможности участвовать в политической деятельности, а российских журналистов — разделить на два сорта: на тех, кого можно бить, и тех, кто может бить кого угодно.

P.S.: Проиллюстрировать важность дела могу и такой историей. Вчера у меня был день рождения, и моя жена Аня устроила мне сюрприз: сняла на несколько дней уютный деревянный коттедж на озере в Ленинградской области, чтобы мы там отдохнули. Поскольку следствие было уже завершено, а дата суда еще не назначена, я через адвоката попросил у судьи разрешения на несколько дней уехать из Москвы, и мы спокойно уехали. На следующий день на территорию коттеджа врываются два журналиста питерского 5-го канала в сопровождении двух сотрудников ФСБ (такие, по крайней мере, были у них корочки), чтобы снять «сенсационное разоблачение»: Волков, якобы, нарушает подписку о невыезде и вообще собирается бежать в Финляндию. Особенно жалко при этом выглядели ФСБшники: они-то знали, что я ничего не нарушаю, и работали просто эскорт-сервисом для «журналистов», своими корочками отгоняя охрану коттеджного поселка. Незавидная роль!

Ну уж нет. Ни в какую Финляндию я не собираюсь. Я уже купил билеты на суд в Новосибирск и прилечу туда 23 ноября, и там мы обсудим, кого надо судить по 144-й статье: меня, за выдуманную поломку микрофона и выдуманный синяк, или, например, пана Бастрыкина, вывозившего журналиста в лес и угрожавшего убийством?

Кстати, если вы согласны, что по 144-й статье судить надо Бастрыкина, а не меня — помогите распространить ссылку на сайт о микрофонном деле как можно шире!

Привет, у меня сегодня день рождения, мне 35.

Я проснулся и насчитал в фейсбуке, телеграме и телефоне 300+ поздравлений, начал отвечать, сбился со счета и стер все пальцы о клавиатуру. Спасибо большое за все эти теплые слова и пожелания. Хорошие друзья, которые считают важным то, что я делаю — это потрясающе крутая опора. И это то, что позволяет строить самые амбициозные планы и не сомневаться: рано или поздно, пусть не с первого и не со второго раза, все получится.

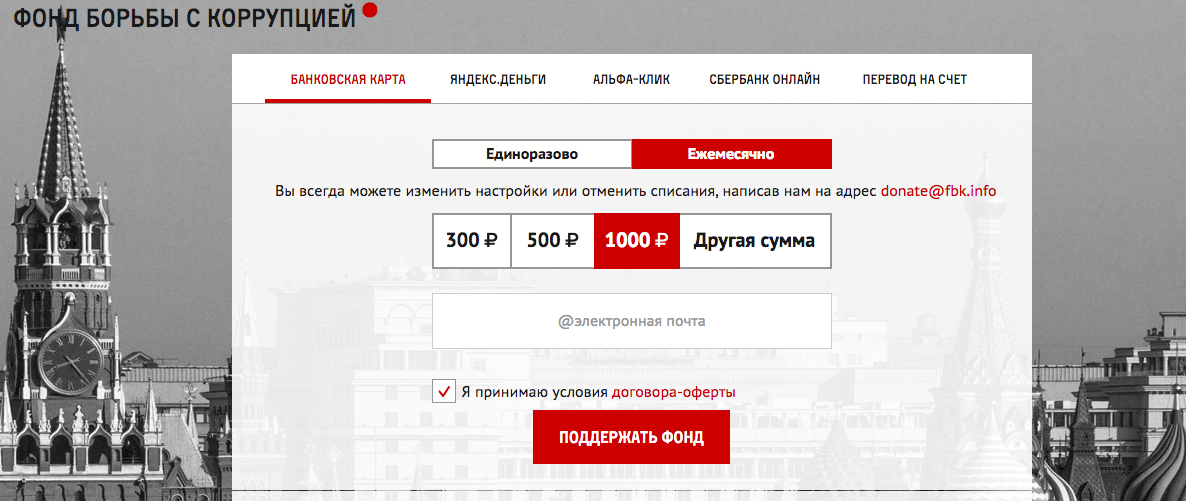

И еще я подумал, что, возможно, кто-то из тех, кто меня поздравил, хотел бы мне что-нибудь подарить, и я очень хорошо знаю, какой подарок я хочу получить.

Я работаю в Фонде борьбы с коррупцией. Каждый день я прихожу на работу и сталкиваюсь с самыми удивительными, смелыми, крутыми людьми в нашей стране. Людьми, которые отказались от очень много, чтобы сделать жизнь в России лучше, справедливее, честнее. Каждый день я восхищаюсь друзьями, с которыми я работаю вместе, и это восхищение заставляет находить внутренние резервы, не опускать руки, придумывать новые идеи и проекты, двигаться вперед.

Пожалуйста, поддержите Фонд борьбы с коррупцией.

Месяц работы ФБК — безусловно, самого крутого и эффективного очага сопротивления мракобесию и ворью в России сегодня — стоит 2 миллиона рублей. Это меньше, чем 200 рублей от каждого из моих подписчиков на фейсбуке.

Сделайте это прямо сейчас.

Затмение не бывает вечным.

«... ведь есть проблемы поважнее: страна втянута в две войны, тотальная коррупция, нищета, Путин, вот это всё, а тебе не дает покоя какая-то поделка московской мэрии» — спрашивают меня.

Отвечаю: войны, коррупция, нищета и даже Путин когда-нибудь закончатся, а нам всем потом еще жить и жить. И я очень верю, что жить нам — при электронной демократии. Много лет пропагандирую эту идею, и верю, что рано или поздно так все и будет. Поэтому ужасно бесят все поделки, которые прикидываются электронной демократией, ей не являясь: они способны нанести серьезный урон самому имиджу хорошей идеи.

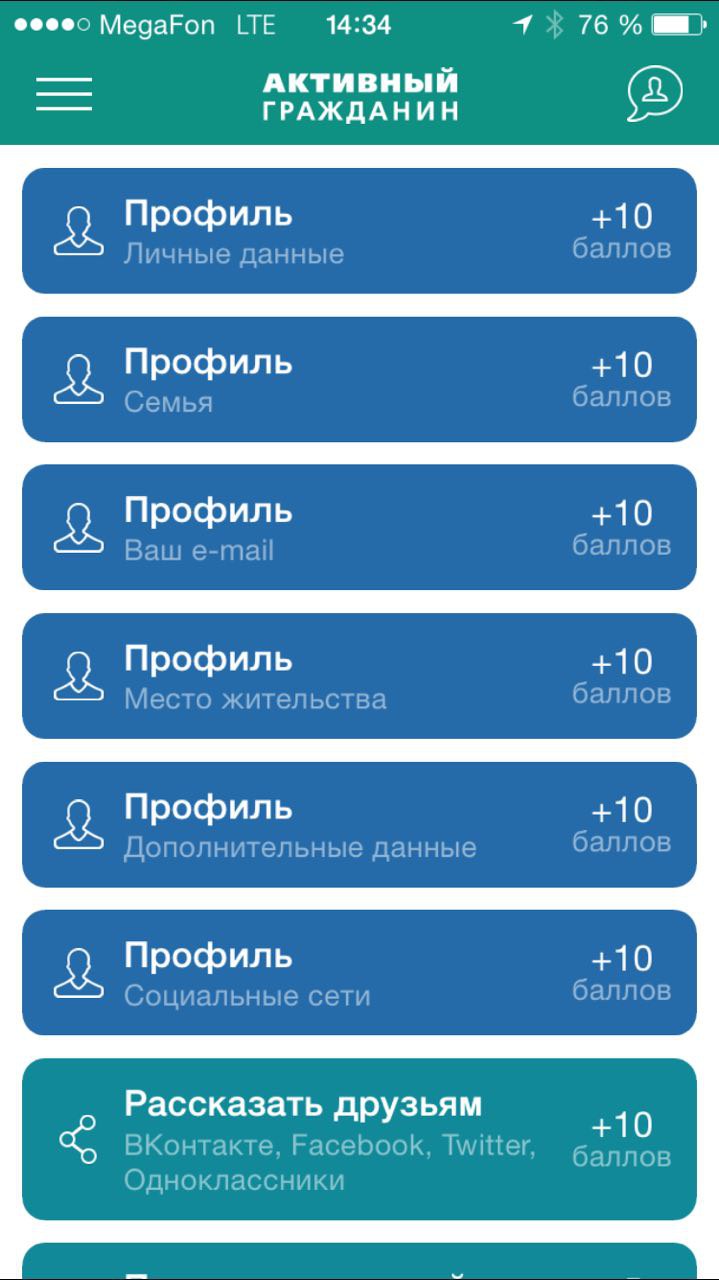

Московский «Активный гражданин» — яркий и явный пример такой позорной профанации. Александр Плющев в своем отличном эссе «Активный гражданин. Но мутный» подробно разобрал и проверил все основные недостатки АГ. Убедиться в его правоте может каждый: скачать приложение и увидеть, что единственной защитой является номер телефона, а голосовать по любому вопросу можно с пустым профилем. Система никак не определяет москвичей, никак не определяет, что голосующий — живой человек, никак не стимулирует его разбираться в сути обсуждаемых вопросов. Тыкай в кнопки и получай бонусы, неважно как и куда тыкаешь: эта система выращивает не активных граждан, а безответственных.

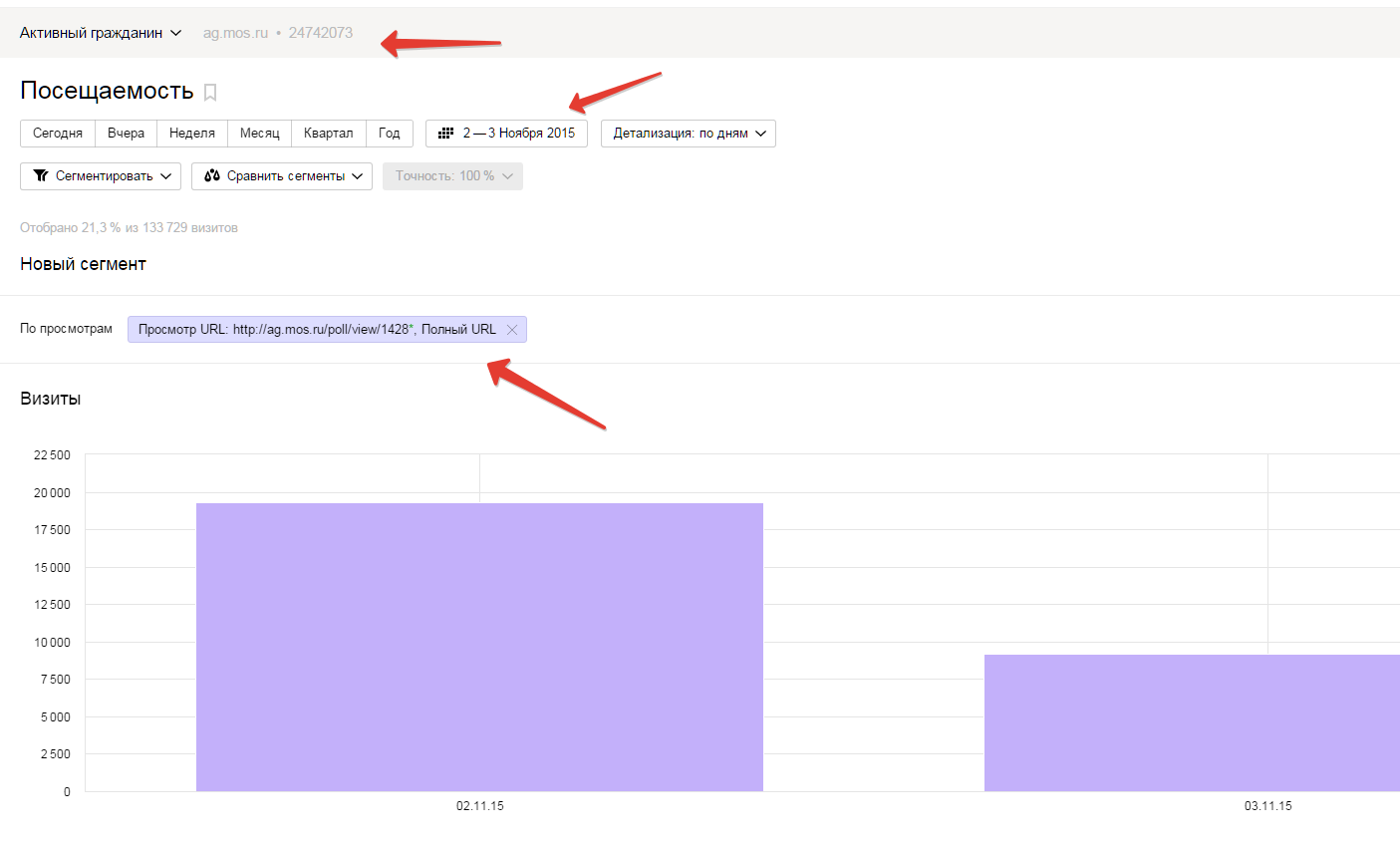

Но ладно бы только это. Создатели системы зачем-то безбожно фальсифицируют данные о ее популярности. Мэрия гордится тем, что в АГ, якобы, есть 1.2 млн пользователей, а в резонансных голосованиях участвует по 200 тысяч человек. Как такое может быть, если у системы немногим больше 100 тысяч загрузок на Андроиде (сейчас приложение находится в категории 100-500 тысяч, а совсем недавно была в категории до 100 тысяч), и примерно 300-400 тысяч загрузок в Apple Store на iOS (там нет публичной статистики, но эксперты назвали мне такие данные на основании динамики места приложения в топе российского Apple Store)? И это ведь скачивания, не пользователи.

На прямой вопрос о том, как так может быть, разработчики ответили в твиттере, что есть еще Windows Phone и есть десктоп, т.е. пользователи, которые с компьютера заходят. Ну, утверждение про Windows Phone (все-таки крайне экзотическую операционную систему) я оставлю на их совести, может быть там, конечно, и есть мистические сотни тысяч пользователей, а вот с десктопом вообще не клеится:

Дружественные айтишники накраудсорсили мне данные метрики по количеству заходов на страницу самого резонансного голосования (по Войковской) с десктопа; по данным мэрии, там сейчас уже под 200 тысяч проголосовавших. Но на саму страницу голосования заходило менее 20 тысяч человек 2 ноября и менее 10 тысяч человек 2 ноября — далеко не впечатляющие цифры — не говоря уж о том, что, опять же, далеко не каждый заход это голосование. По этим данным легко прикинуть, что доля десктопа не может быть больше 15%.

Поэтому оценка в 1.2 млн пользователей всего (больше половины всей явки на мэрских выборах 2003 года!) явно недостоверна, как и оценка в 200 тысяч голосующих: такое число живых участников без манипуляций можно вовлечь только путем длительной и активной информационной кампании. А данные АГ — это либо накрутки и фальсификации, либо деятельность пользователей, зарабатывающих халявные баллы:

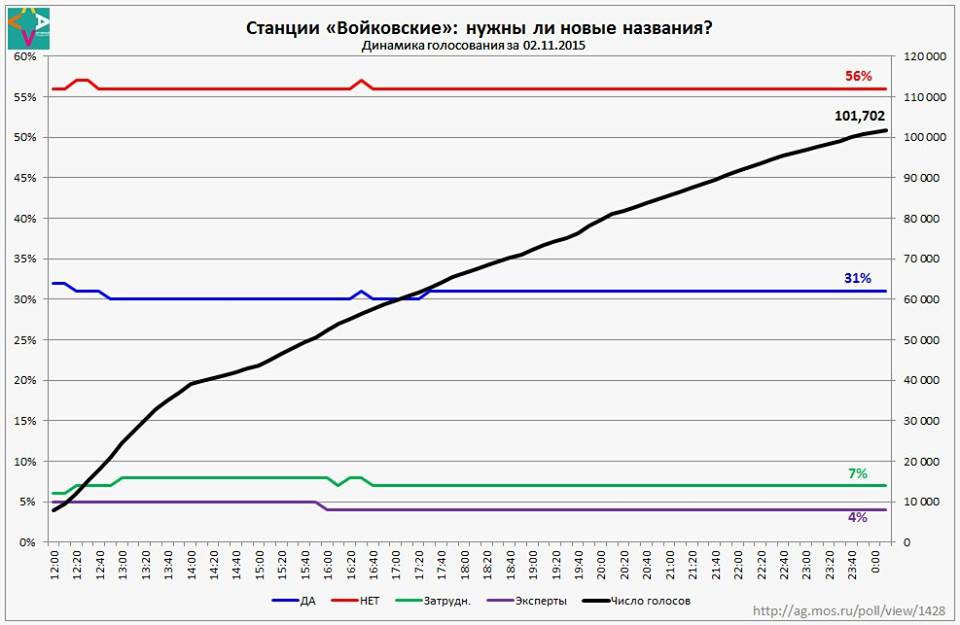

Я скорее склоняюсь к версии про фальсификации (хотя нельзя отрицать и просто массового голосования виртуалов), потому что уж очень странно выглядят и публиковавшиеся графики динамики голосования:

Да, закон больших чисел никуда не делся: действительно, по мере роста числа голосов итоги должны стабилизироваться. Но здесь во-первых невероятно стабильный график роста числа голосов (а как же вечернее время? ночное? обеденный перерыв?), а, во-вторых, невероятно быстрая стабилизация и неизменность результатов. В разное время суток голосуют разные категории граждан у которых разное мнение; все графики изменения результатов электронных голосований, которые мне довелось наблюдать, выглядели как графики затухающих колебаний, а не как константы. Поэтому доверять данным АГ очень сложно. А проверить никак нельзя.

Короче говоря, так электронная демократия не делается. Важнейшая штука про все электронные голосования (то есть такие, где нельзя взять и ручками пересчитать бюллетени и проверить) заключается в том, что обеспечение прозрачности и проверяемости результата чуть ли не важнее, чем само голосование, потому что малейшие сомнения в правильности подсчета голосов полностью аннулируют любую ценность подсчета.

Например, когда мы делали выборы в КС оппозиции три года тому назад, мы

1) обеспечили доступ всех политических сил к инструментам администрирования системы,

2) опубликовали исходные коды,

3) опубликовали полный массив голосов и все логи голосования

— и все это не потому, что кто-то сомневался в правильности работы софта и подсчета голосов, а потому что без проверяемости результатов не может идти и речи об их легитимности.

А если вы делаете непрозрачную, не поддающуюся аудиту систему без какой-либо защиты, то получается вот что:

... и больше ничего. Называть это «электронной демократией» нельзя, тем более нельзя базировать на этом какие бы то ни было решения. И речь тут отнюдь не про Войковскую, тут речь о том, что московская мэрия явно планирует заменить «Активным гражданином» не всегда уютный для местных властей инструмент публичных слушаний. Публичные слушания — очень несовершенный инструмент, но все-таки благодаря ему иной раз удается отбивать непопулярные инициативы властей; в сервильности же «Активного гражданина» в его нынешней редакции сомневаться не приходится.

Короче говоря, хорошая ИТ-система, а тем более система электронной демократии, не может быть построена на лжи и непрозрачности, и кто-то должен об этом сказать. Ну пусть это буду я. «Активный гражданин» — фикция, голосования в нем — фикция, а потраченные на него деньги следует считать растраченными, украденными. И это очень вредная фикция, она приучает людей к совершенно неверному и искаженному представлению о том, что такое электронная демократия, как она должна работать и применяться. Такие проекты не развивают экосистему интернет-сервисов, а портят ее.

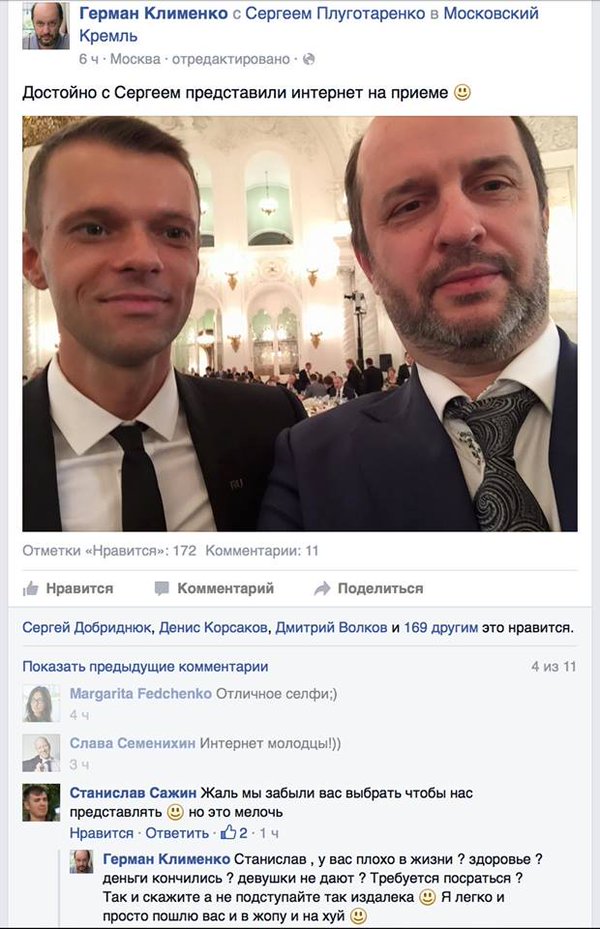

Кстати, это еще одна проблема: в том, что нет, кажется, никого, кто системно говорит о том, как интернет портится в последнее время, кто защищает его интересы (и, следовательно, интересы всех пользователей). Официальными «представителями интернета» выступают провластные, ангажированные, высокооплачиваемые клоуны типа обсуждавшегося ранее Мариничева или Клименко:

Не удивительно, что их «представительство» приводит к тому, что принимаются все новые репрессивные законы, а Россия впервые попала в категорию стран с несвободным интернетом по рейтингу Freedom House.

Но я немного ушел в сторону; это отдельная большая тема, заслуживающая большого обсуждения. На самом деле, мы можем многое сделать для того, чтобы сделать интернет лучше и защитить его от посягательств государства, жуликов и государственных жуликов. Про это я напишу отдельно.

А про «Активного гражданина», про электронную демократию в целом и про то, что происходит с интернетом в России буду говорить сегодня после 20.00 на «Эхе Москвы» в передаче «Блог-аут» у Ирины Воробьевой. Слушайте и задавайте вопросы.

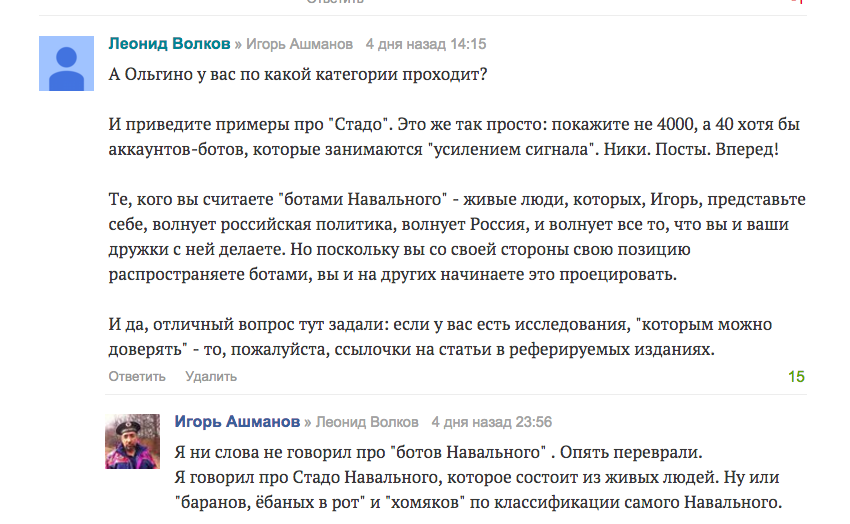

Из моего поста про конспирологические бредни Ашманова на первом канале вышла, внезапно, дискуссия на 300+ комментов в двух частях с продолжением, в ходе которой многие вполне содержательные штуки удалось выкопать. Давно не брал я в руки шашек и не участвовал в полноценном олдскульном сраче в духе «в интернете кто-то неправ», но изредка это оказывается очень даже полезным и интересным. Спасибо большое коллективному разуму: всем, кто в комментах помогал разбираться и устанавливать истину. В конце концов, не все ж терпеть ложь и пропаганду, иногда надо их показательно развенчивать.

Давайте четко зафиксируем установленные к настоящему моменту итоги дискуссии:

1. Никаких «ботов Пентагона в соцсетях», о которых Ашманов говорил на Первом канале, не существует. Единственная статья в The Guardian, которой он и его сторонники размахивали как доказательством, относится, как выяснилось, к попыткам Пентагона шпионить в виртуальных мирах компьютерных игр Second Life и World of Warcraft. Идея в том, что деятели Талибана и Аль-Каеды в одно время придумали встречаться и общаться между собой на этих площадках, используя их как безопасные коммуникационные платформы, и Пентагон пытался понимать, кто с кем общается, посылая туда аватары своих операторов.

Более того, в бездуховной Америке (в отличие от опоясанной поясом пресвятой Богородицы Россиюшки), создание пропагандистских ботов для внутренней аудитории запрещено на законодательном уровне. И хотя в Пентагоне далеко не ангелы работают, в целом из фильмов типа House of Cards — или даже из недавнего сюжета реальной жизни о том, как Хиллари Клинтон 11 часов допрашивала парламентская комиссия — мы понимаем, как в стране, в которой независимы ветви власти и есть свободная пресса, трудно приходится госорганам (даже таким, как Пентагон), пытающимся нарушать закон.

2. Никакого «стада ботов Навального», о которых он любит показывать презентации, не существует.

Оказывается, чтобы Ашманов тебя записал в «стадо», достаточно что-то ретвитнуть или репостнуть. То поведение пользователей, ради которого социальные сети и существуют — лайк, репост, шер — параноики-«патриоты» считают доказательством проплаченного вселенского заговора, вот так-то.

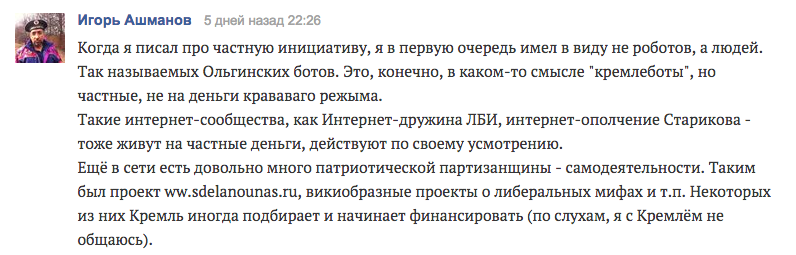

3. Ольгинские боты существуют, Ашманов это признает, но считает их «частной инициативой Евгения Пригожина».

Ну то есть вот «кремлевский повар» Евгений Пригожин, советник президента Путина, в свободное от работы время из патриотических соображений тратит десятки миллионов рублей каждый месяц на ольгинскую фабрику просто так. И нам предлагается в это поверить.

Вы верите?

4. От вызова на дебаты господин Ашманов уклонился,от прямой просьбы показать хотя бы одного не-кремлевского пропагандистского бота — тоже.

Всем спасибо, все свободны. Как говорили в те времена, когда интернет был маленьким, а сервера большими — слив засчитан.

Из вчерашнего поста получилась огромная, на несколько десятков комментариев, дискуссия с Игорем Ашмановым. Почитайте, это вполне содержательно и забавно, на тему «что у них в голове».

В принципе, ничего нового: «Кремль ботов не делает, мы ботов не делаем, а вот зато злые американцы...». Ну и про «Стадо Навального». Концентрические круги усиления сигнала, вот как!

Про злых американцев, это, конечно, очень интересно. Мы обсуждаем, как Кремль и его ботоводы портят наш интернет здесь и сейчас. Каждый активный пользователь много-много раз сталкивался с ботами, с фейковыми аккаунтами, с людьми, которые говорят исключительно по спущенному из АП темнику. Десятки раз разоблачались эти фабрики троллей, публиковались темники и примеры написанных по ним под копирку постов и комментариев. Продукты жизнедеятельности из Ольгино — они, увы, у всех на виду, и все, увы, сталкиваются с ними слишком часто.

И что нам на это говорят? Что нам просто показалось, что это все «частная инициатива», и — главный аргумент «патриотов»! — что американцы тоже злые и плохие и всем этим занимаются. Ну, может быть и занимаются. Правда в качестве «доказательства» Ашманов и его присные приводят единственную статью в The Guardian от 2011 года (и ее перепечатки и пересказы в ряде СМИ), где критикуют Пентагон за то, что тот возможно заказал разработку системы, в которой 500 ботов будут «бороться с террористами» на арабском, урду, фарси и пушту. Глупость страшная, и The Guardian совершенно справедливо полощет за это Пентагон не стесняясь в выражениях (и нулевая эффективность такой «борьбы» очевидна), но не очень понятно, почему нас в русскоязычном интернете должно волновать. То, как портят прокремлевские боты наш интернет мы все видели, тысячи комментариев из Ольгино на сайтах англоязычных СМИ на ужасном английском мы все видели, а вот ботов, которые пишут, что «Обама несет миру мир, сдавайт яйки млеко рюсски блогер» никто никогда не видел.

А знаете, почему их никто никогда не видел? Потому что их нет.

Собственно, на этом Ашманов и сливается. «Американцы ведут с нами кибервойну, и у Навального целое стадо ботов», пишет он. «Ну так покажи их. Хотя бы 10 штук», отвечаю я. И в ответ тишина.

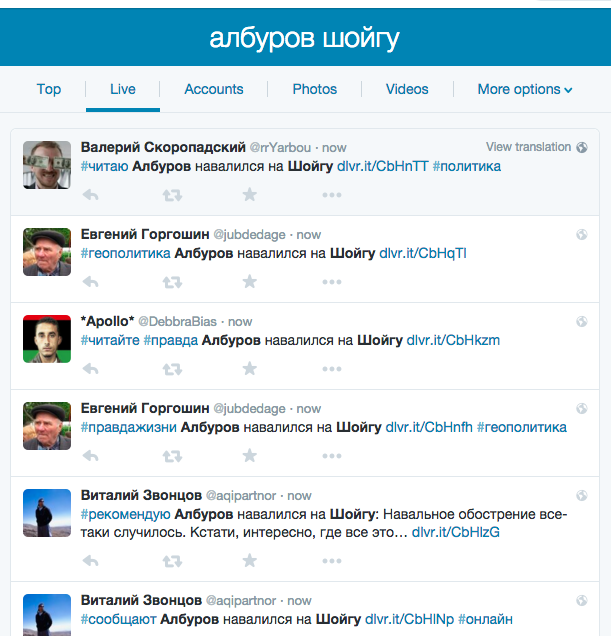

Ольгинские — вот, пожалуйста. Сколько угодно за пять секунд. Как они получают темники, как ими управляют, сколько их — на эту тему была масса статей и расследований, все это хорошо изучено и документировано.

Ваш ход, Игорь Станиславович. Покажите мне «навальненских ботов», которых вы так хорошо, якобы, изучили.

И да, там в комментариях предлагали дебаты устроить. Это всегда пожалуйста: готов к продолжению дискуссии на любой открытой площадке.

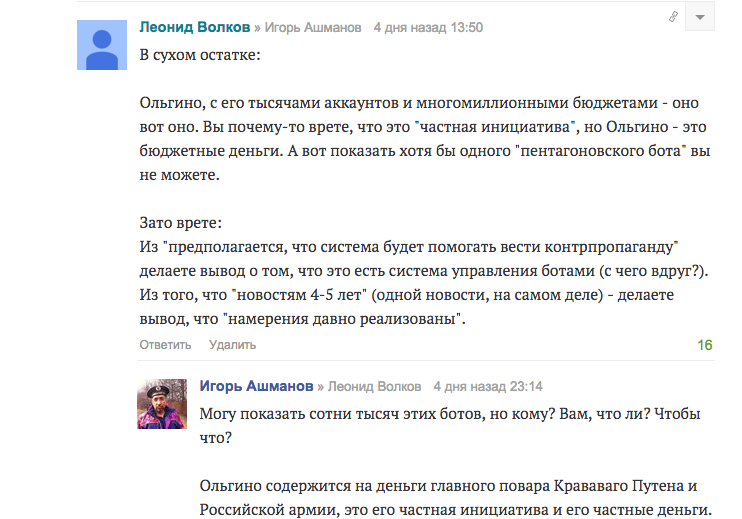

Вот иллюстрация к вчерашним рассуждениям про людей, которые намеренно портят интернет. Я как раз там Ашманова через запятую перечислял, в списке особо отличившихся, а он тут опять высказался:

Я сначала подумал, что это очередная попытка продать импортозамещение. То ли Ашманов хочет заказ на РосГосТвиттер получить, то ли у него есть заводик по производству шапочек из фольги, и таким образом он его пиарит. Но все оказалось даже хуже.

Вот, посмотрите, оригинал. Начиная с 36-й минуты, это того стоит. «Уважаемый эксперт по интернету» на весь первый канал рассказывает, что:

— «никакого гражданского общества в сети не существует, некоторые люди, конечно, пишут, но большинство из них зависимы»,

— «Пентагон публикует совершенно открыто тендеры, где один боец информационного фронта управляет 50 виртуалами»,

— «в нашей стране все это, к сожалению, пока что частная инициатива»

— «все платформы, на которых это происходит, играют на стороне своих хозяев, Маргарита не даст соврать, нулевой аккаунт в твиттере сразу предлагает читать Навального»

ну и так далее.

Ну то есть человек открыто признается, что у него есть ботоводческие фермы (в порядке частной инициативы), но вот не хватает государственного финансирования, понимаешь. Вот было бы здорово, если бы государство дало Ашманову много денег на кибервойска. Ух он бы Пентагону показал.

Ашманов — яркий пример человека, который, преследуя корыстные интересы, портит интернет, делает его хуже. Боты, которых он разводит, нарушают наши права, затрудняя доступ к информации, затрудняя обмен информацией, замусоривая и фальсифицируя информационные потоки. Чтобы продать свои «услуги», он пользуется всем привычным арсеналом лжи и пропаганды: все проявления гражданского общества — это зависимые виртуалы Пентагона (а чтобы его победить надо, оказывается, самим завести еще больше виртуалов). И доллары в глазах.

В моих глазах особенно тяжким преступлением все это делает то, что врет он сознательно. Одно дело, когда подобную чушь несет человек, который в технологиях не разбирается; другое дело — когда это делает человек из ИТ-индустрии, с реальным опытом. Который прекрасно знает, как работают механизмы рекомендаций, и почему Twitter или Youtube предлагает те или иные аккаунты. Который прекрасно знает, что Пентагон никаких тендеров на покупку ботов не проводит. (Зато огромное количество ботов скупает его собеседница Маргарита Симоньян, на продвижение своего никому не нужного информационного продукта).

Прекрасно знает. Но врет, врет, врет. Для него это лишь возможность «заработать», и дальше трава не расти; то, что в сети будет еще труднее найти информацию, еще труднее найти правду — это его не волнует. Человек, который сознательно наносит вред экосистеме, благодаря которой живет и зарабатывает, называется паразитом. С паразитами надо бороться, иначе они нанесут экосистеме непоправимый вред.

И здесь нет места для стокгольмского синдрома и для компромиссов. Вот, например, вкомментах к вчерашнему посту куча рассуждений на тему, буквально, «но ведь MDK действительно ужасно, вдруг дети увидят». Люди реально не понимают, что так тоталитаризм и вползает в нашу жизнь, через «а вдруг дети увидят». Люди не видят причинно-следственной связи между войной, тотальной коррупцией и тотальной вседозволенностью власти и тем, что они по лености/глупости решили, что «государству виднее», что им стоит читать, а что не стоит. А она есть, эта причинно-следственная связь, и самая прямая.

Сначала ашмановы всех мастей решают, что вам читать, потом ашмановы начинают воровать и убивать, потому что вы все равно не можете об этом узнать. Именно так это и работает.