Праздники прошли, каникулы закончились, пора назад в реальность, а в реальности у меня завтра очередной самолет в Новосибирск (если не сбился со счета, это будет 11-я поездка в Новосибирск после завершения работы штаба по сбору подписей).

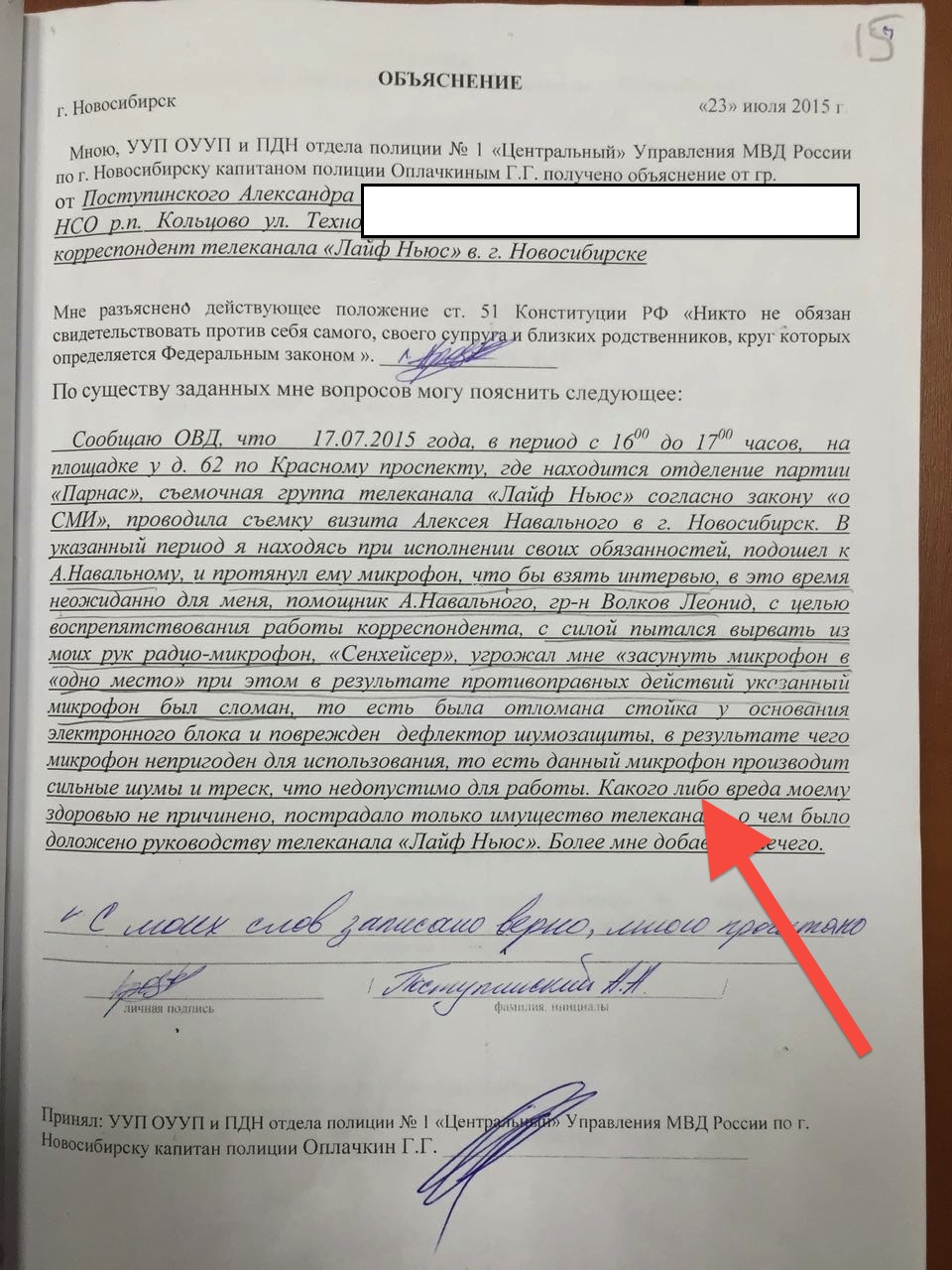

Я давно не писал про микрофонное дело, поэтому вот короткая сводка новостей:

— Последнее заседание (оно было назначено на 23 декабря) продолжалось ровно минуту: моего адвоката не отпустили из областного суда, где он участвует в слушаниях по другому делу, поэтому допрос потерпевшего Александра Поступинского был перенесен на 13 января.

— Сразу же была назначена и следующая дата, когда мы будем работать — 14 января. Таким образом, если все пойдет по плану, 13 января состоится допрос Поступинского, а 14 января начнется допрос свидетелей обвинения. Потерпевшей по делу признана также заместитель главного редактора коррпункта LifeNews в Новосибирске Кирсанова, ее допрос состоялся 3 декабря.

— Оба заседания (и 13, и 14 января) начинаются в 14 часов 15 минут по местному времени на 4-м этаже в Центральном районном суде г.Новосибирска, ул. Максима Горького, 89, заседания проходят в открытом режиме, приходите!

Еще раз напоминаю, что все материалы микрофонного дела в полном объеме опубликованы, вы сами можете их прочитать и составить свое собственное впечатление о том, кто прав, а кто виноват.

13 января в Новосибирске у меня в планах на день не только судебное заседание. Еще я пойду в СК давать показания в рамках проверки по моему собственному заявлению. Еще 29 сентября я подал заявление о привлечении к уголовной ответственности за заведомо ложный донос ряда сотрудников LifeNews, включая потерпевшего Поступинского (который соврал о синяке, который я якобы ему поставил) и руководителя компании Габрелянова (который сфабриковал и подписал заведомо ложную справку о поломке микрофона). Где-то это заявление бродило и вот, наконец, 3.5 месяца спустя, следователь меня вызвал, чтобы опросить. Это хорошая новость; буду давить в этом направлении. Рано или поздно, силы добра победят и доносчики будут наказаны.

Микрофонное дело — очень важное и показательное, оно затрагивает интересы всех российских журналистов. Огромное спасибо всем, кто следит за ним, ходит на суды, ведет трансляции, поддерживает, распространяет информацию о деле.

Если у вас есть вопросы (любые) об этом деле — рад буду ответить на них сегодня в 17.00 в еженедельном Перископе, подключайтесь!

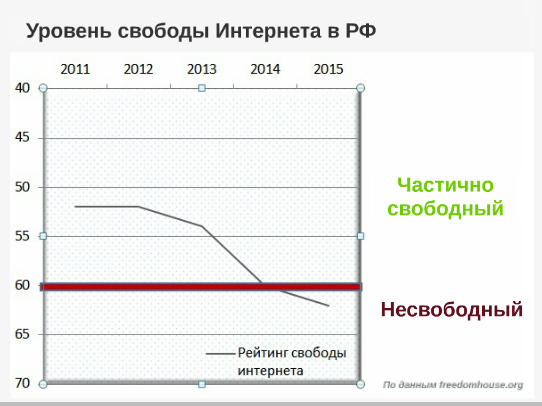

На РБК сегодня опубликован отличный обзор законодательных нововведений в области регулирования (а на самом деле — удушения) интернета и интернет-бизнеса в России, которые будут влиять на нашу с вами повседневную жизнь в 2016 году.

Список довольно пугающий: от чистки выдачи поисковиков до перлюстрации в мессенджерах, от новых блокировок до ограничения конкуренции. И все это не «возможно случится», для всего этого уже нормативная база есть. Но все это выглядит мозаично — здесь запрет, там запрет, запрет ради запрета. Есть ли во всем этом какая-то система и смысл?

Уверен, что есть. Рассматривая и уже вступившие в силу и еще готовящиеся запреты, анализируя публичные высказывания старых и новоявленных «чиновников от интернета», которых буквально в последние недели развелось превеликое множество, я считаю, что общая картинка вполне понятна. Рискну сделать некоторые предположения относительно того, в чем заключаются цели российских властей в отношении интернета, и чего нам стоит от них ждать в 2016 году.

1. Интернет, совершенно точно, воспринимается ими как угроза.

Особенно остро они это ощущают в год выборов. Ведь главная проблема власти заключается в том, что выборы являются исключительно источником головной боли. От выборов у правящей группировки больше власти появиться не может; у них и так есть абсолютная власть. Федеральные выборы — раздражающая обязанность, когда много что может пойти не так, а если все пройдет гладко и по плану, то ничего не изменится и лучше (для них) не станет. Это делает власть нервной, заставляет дергаться, истерить, ошибаться. Поэтому реакция на все, что представляется угрозой, будет неадекватной.

Прогноз в этой части:новые и новые дикие инициативы в формате «бешеного принтера».

2. Они не хотят закрывать интернет целиком.

Они понимают, что в интернете есть бизнес, там есть вкусные куски. Следует ждать в 2016 году запуска громких, амбициозных, хорошо профинансированных государственных распил-проектов в области электронного образования и электронной медицины; новые транши пойдут на электронные госуслуги. Прикормленным властью мелким сошкам типа Клименко и Мариничева такого рода проекты будут переданы на кормление. И, конечно, всегда на горизонте маячат лоты побольше, типа «национальной операционной системы» или «большого российского файрволла», на которые нацелились крупные рыбы навроде Касперской, но их финансирование и запуск будут зависеть от макроэкономической ситуации, нефтяных цен и т.д. — потому что это ситуация из разряда «и хочется, и колется».

3. Они сделают все для того, чтобы иметь возможность выключить, если «припечет».

В качестве модели и образца для подражания, безусловно, выбран Китай. Они прекрасно знают, что блокировки эффективны (всем нам кажется, что блокировки неэффективны и легко обходятся, но на практике, увы, это не так). Первый шаг на пути к китайской системе контроля над интернетом — резкое снижение связности российского сегмента сети с внешним миром. Главный прогноз в этой сфере на 2016 год: будет развито большое давление на провайдеров (через лицензии, через новые требования, через навязывание нового дорогого оборудования, непосильного для небольших игроков) с целью консолидации и олигополизации рынка; в конце концов власть будет пытаться добиться того, чтобы из России во внешний мир вело 3-4 легко контролируемых и легко отключаемых канала связи. Практика блокировок, в том числе внесудебных, будет продолжаться и расширяться.

4. Цензура будет шириться, оставаясь, при этом, выборочной.

Аппетиты спецслужб растут: мы видим публично озвучиваемое желание загнать под эгиду СОРМа не только сырой трафик и голос, но и все новые формы коммуникаций (в первую очередь — мессенджеры). Им очень хочется иметь доступ ко всем данным и транзакциям российских пользователей. Почему? Я далек от мысли о том, что основной целью является всеобъемлющая цензура и/или перлюстрация. На это не хватит никаких ресурсов. Нет, во-первых здесь есть, конечно, финансовый интерес: получить новые рынки сбыта для оборудования СОРМ, которое продают только специально лицензированные «правильные» фирмы по многократно завышенным ценам; во-вторых, сами данные, к которым спецслужбы получат доступ, тоже имеют коммерческую ценность. Что же касается политического сыска и репрессий, тут будет применяться излюбленный выборочный подход, по образу и подобию Болотного дела: показательно, сурово и бессистемно наказать несколько совершенно случайных людей, чтобы все остальные боялись; ну и плюс адресно преследовать некоторое небольшое количество самых заметных активистов.

И все-таки в 2016 году все будет хорошо. Потому что у нас все получится: мы создадим крутое «Общество Защиты Интернета» и политическими методами добьемся того, чтобы наступление на интернет в России остановилось.

С Новым годом!

События последних месяцев не оставляют ни малейшего сомнения: в выборный 2016 год одним из главных фронтов борьбы между режимом и свободой, между мракобесием и здравым смыслом станет интернет. Это и понятно: власть прекрасно помнит, как в 2011 году (когда проникновение интернета было вдвое меньше), один только мем про «партию жуликов и воров» уничтожил результат «Единой России», вынудил власть пойти на массовые фальсификации на выборах, вызвал массовые уличные протесты. Сейчас, на фоне резкого снижения уровня жизни избирателей, интернет, при гораздо более высоком его распространении, становится непредсказуемой угрозой, которую, к тому же, власть не очень понимает; полыхнуть может что угодно и как угодно — фильм «Чайка» свежий тому пример.

Именно поэтому президент Путин впервые начал обращать на интернет пристальное внимание, именно поэтому не проходит и дня без новой инициативы что-нибудь запретить, именно поэтому лихорадочно появляются новые должности и открывается новое финансирование для самых одиозных борцов со свободой в интернете.

В 2016 году нас ждет масштабное, беспрецедентное наступление на интернет в России. Интернет нуждается в защите. Каким бы он ни был хорошим, каким бы он ни был устойчивым, если очень много разных злых людей, путиных, никифоровых, жаровых, клименок, малофеевых и ашмановых всех сортов, будут систематично, используя все свои ресурсы, его портить — они его испортят.

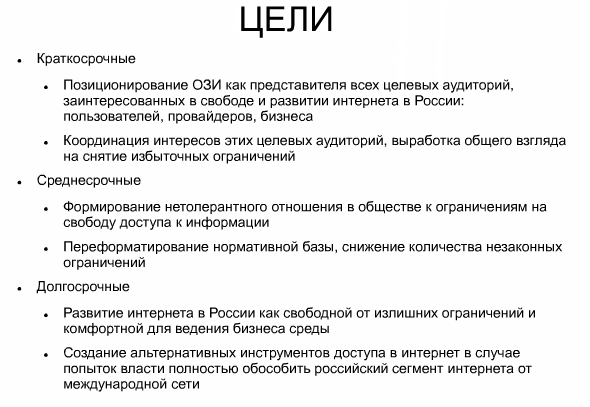

Я долго думал над этой проблематикой, и сейчас, когда все подводят итоги года и говорят о своих планах на будущий год, хочу сделать важное объявление: совместно с рядом единомышленников я планирую в 2016 году создать и запустить новое НКО, «Общество Защиты Интернета», основной целью которого будет политическая работа в защиту интернета от посягательств со стороны российских властей.

Посмотрите небольшую презентацию — это, скорее, набор идей относительно того, чем ОЗИ будет заниматься. Мы еще приведем все это в порядок и структурируем. Запустим ряд пилотных проектов, как технологических, так и медийных, поглядим, что лучше идет, что оказывает большее влияние на ситуацию — и исходя из этого будем уточнять нашу стратегию и тактику.

С огромным уважением отношусь ко всему, что делают РосКомСвобода и Ассоциация Пользователей Интернета — это организации, которая работают, прежде всего, в просветительской и правозащитной плоскостях, информируя пользователей об их правах и защищая эти права. Мы встречались с ними, и, я уверен, у нас будет много совместных проектов.

С уважением отношусь ко многому (не ко всему) из того, что делает РАЭК — они пытаются действовать «дипломатическими» методами, взаимодействуя с наиболее внятными из чиновников, отстаивая интересы ИТ-отрасли за столом переговоров. Думаю, мы тоже найдем определенные пересечения.

Но в целом, сегодня ситуация такова, что без инструментов публичной политики, без создания политического давления, без повышения ставок и вовлечения широких кругов пользователей (не только экспертов и профессионалов) в борьбу за защиту их прав, ситуацию не удержать.

ОЗИ — общественная организация, которая будет вести работу политическими методами. Политические методы становятся применимы тогда, когда проблема начинает затрагивать интересы всех или почти всех людей, и это как раз про интернет сейчас. Митинги и публичные кампании, петиции и протестные акции — настал тот момент, когда для защиты интернета надо включить весь набор именно политических инструментов, иначе ему (и нам всем) не сдобровать.

Сегодня они пришли за Рутрекером и Телеграмом, завтра придут за Одноклассниками и World of Tanks: у миллионов пользователей будут возникать вопросы «а что нам делать-то», и должен найтись кто-то, кто даст ответы на эти вопросы, кто сможет организовать этих пользователей на борьбу в защиту их прав. Вот ОЗИ, если все у нас получится, хочет стать именно такой организацией. Как мы сейчас, грубо говоря, дальнобойщикам рассказываем, как наклейки печатать и как протестные акции проводить, так мы и всем интернет-пользователям расскажем. Это и есть политическая работа.

Ведь хорошая новость заключается в том, что не было еще случая, чтобы российские власти не отступили перед хорошо, профессионально организованным политическим давлением. (Даже те же штрафы за «Платон» в 100 раз снизили, как только какая-то угроза массовых протестных акций возникла). Вот этим мы и займемся. Только политическими методами в 2016 году можно будет отстоять наш интернет таким, каким мы его любим, таким, к какому мы привыкли.

Расскажу подробнее про ОЗИ и отвечу на все вопросы сегодня в 17.00 в рамках «еженедельного Перископа». Подключайтесь! (Запись прошлого понедельника доступна по ссылке).UPD: вот сегодняшний эфир целиком.

Не забывайте подписывать и распространять петицию в защиту наших с вами персональных данных!

Михаил Касьянов сегодня объявил о начале выдвижения кандидатов на праймериз Демократической коалиции. Подробные правила праймериз опубликованы на сайте коалиции.

Я только что заполнил анкету и отправил ее. Буду участвовать в этих праймериз в качестве кандидата и бороться за место в федеральной части списка. Надеюсь на вашу поддержку.

Я выдвинул свою кандидатуру на этих праймериз и хочу войти в список Демкоалиции на выборах в Госдуму, потому что я верю в то, что мы делаем. Верю в праймериз, в демократическую процедуру, как лучший способ определения списка кандидатов; верю в ценности, которые декларирует коалиция; верю в правильность нашей программы. Я много писал о том, что избирательная кампания в Госдуму 2016 года будет для нас крайне тяжелой, но десятки тысяч сторонников считают, что в выборах надо участвовать, бороться, говорить правильные вещи: значит будем участвовать, бороться, говорить. Без участия не может быть победы.

А еще это для меня новый и интересный опыт: раньше (выборы в КС в 2012 году, праймериз Демкоалиции весной 2015 года) я принимал участие в подобных мероприятиях как организатор. А в этот раз буду кандидатом. И буду вести избирательную кампанию: конечно, ее сильно ограничивает моя подписка о невыезде по микрофонному делу, ну, значит, будет больше статей, выступлений, онлайнов и прочих интерактивных форматов. Буду принимать участие в дебатах, отвечать на вопросы политического компаса, встречаться со сторонниками в Москве, агитировать всеми доступными методами. Отношусь к этой избирательной кампании предельно серьезно.

P.S.: Я, естественно, не буду принимать никакого участия в организации праймериз, в работе избирательной комиссии. Но правила праймериз, единогласно одобренные всеми участниками Демкоалиции, писал в основном я (как носитель соответствующего опыта), так что готов ответить на любые вопросы по ним.

Вчера меня все как давай спрашивать: «неужели это всё, сдались интернет-компании»? Я сначала не очень понял, почему: я ситуацию плотно мониторю, в том числе, общаясь с сотрудниками этих самых интернет-компаний, и знаю, что никаких изменений нет, ситуация как была подвешенной, так и остается. Оказалось: глава Роскомнадзора Жаров (третий в моем личном рейтинге врагов интернета в России; первый — Путин, второй — Никифоров) вчера в кулуарах бессмысленного «интернет-форума» высказался о неких слухах о том, что якобы Google и Apple «начали подготовку к переносу персональных данных в Россию».

Вот буквально так: кто-то кое где у нас порой.

«По неофициальной информации», «в кулуарах», «ведут работу».

Послушайте, это не плохая новость, это очень хорошая. Осталось 7 рабочих дней до окончания отсрочки, которую РКН дал интернет-компаниям на выполнение требований вступившего в силу 1 сентября закона о локализации данных (то есть закона о продаже ФСБшниками всех наших личных данных преступникам). И вот за 7 дней до конца, у РКНа нет ничего: ни одного официального согласия на перенос данных (иначе бы они тут же об этом бы раструбили и визжали бы от радости), никакого реального переноса (если интернет-гиганты только сейчас «ведут работу», то до Нового года они точно ничего не перенесут). Это означает, что дедлайн 1 января точно будет сорван, появится некий новый дедлайн, некое пространство для политического торга и переговоров.

Именно поэтому сейчас надо дальше давить на интернет-компании, напоминая им, что забастовка против закона о переносе данных является их моральной обязанностью, и они должны все вместе противостоять РКНу в интересах своих пользователей. И что в этом есть смысл: еще немного упорства, и РКН дрогнет и отступит, как он отступает всегда, встречаясь с организованным сопротивлением.

А слова Жарова являются попыткой сделать хорошую мину при очень плохой игре. Ну и, конечно, очень банальной попыткой «развести» на согласие одних, спекулируя тем, что «вы последние остались, все другие уже согласились» (что, конечно, неправда). Только так их и можно воспринимать.

И, конечно, надо подписать и распространить петицию в защиту наших персональных данных от жуликов и цапков. Она уже заставляет РосКомНадзор очень нервнивать — это отлично.

Внимание Владимира Путина к интернету — которое представляет собой главную угрозу для интернета в нашей стране — кажется, увы, не утихает. А только наоборот.

Фонд ИРИ — это одна из тех мракобесных структур, которые систематически занимаются тем, что портят интернет, выдвигая разные новые ограничительные, регулирующие и блокирующие инициативы якобы «от имени сообщества». Ключевым лицом фонда является Герман Клименко, человек, который давно понял, что если ты не состоялся как интернет-предприниматель (вы давно слышали про LiveInternet?), это всегда можно компенсировать близостью к государству и распилом. Фонд ИРИ, который Клименко основал, является характерным примером такой деятельности: его другим учредителем является созданный Путиным ФРИИ («фонд развития интернет-инициатив»). ИРИ через ФРИИ (то есть от государства) получает ресурсы на свою деятельность, которая и заключается в том, чтобы писать вредные для отрасли «концепции развития отрасли». А потом Путин приходит на встречу с ИРИ, и как бы забывает о том, что ИРИ — это государственная, по сути, структура, и все делают вид, что это действительно сама отрасль что-то предлагает.

Так что приходит Путин встречаться с интернетом, а интернет и сам - Путин.

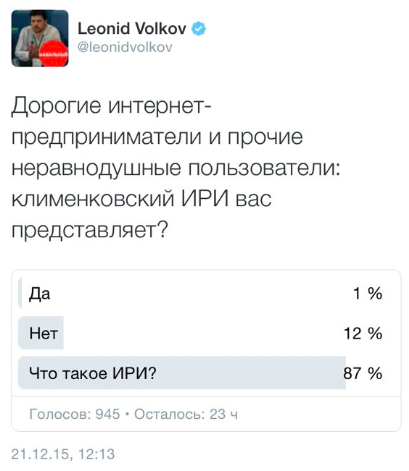

Больше всего меня задел, впрочем, не сам факт очередной встречи Путина с Путиным (он только с Путиным и встречается в последнее время, больше-то с ним особо никто не хочет разговаривать не хочет), а то, что даже «Ведомости» пишут: «Путин во вторник встретится с представителями интернет-отрасли». С представителями? Да ладно. Кто их выбирал-то? Кого они представляют? (А ведь речь про интернет между прочим: тут без проблем можно было бы и настоящие выборы представителей провести. Но нет.)

(Кстати, забавный нюанс. Я запостил этот опрос, он дал, конечно, вполне ожидаемые результаты, и тогда примерно через час набежали боты — около полутора тысяч — и нажали кнопочку «Да». То есть они там очень хорошо понимают, что никого не представляют, это для них больно и они переживают за это. Ну и хорошо).

Вопрос о том, как создать структуру, которая действительно будет представлять интернет в грядущем большом противостоянии с властью, занимает меня уже несколько месяцев, и я скоро представлю на него свой ответ. Некоторые первые наброски — по ссылке. Что скажете?

В 2013 году в словах Владимира Путина во время ежегодной пресс-конференции интернет упоминался один раз, в 2014 году — ни одного раза. Вчера — четырежды, и каждый раз в сомнительном и опасном (для интернета) ключе.

Что касается Чайки. Что касается кого ещё? Турчак и прочие. Я знаю, что в СМИ, в интернете появляется информация о том, что Турчак, допустим, причастен к избиению журналистов. Так он сам причастен либо его отец причастен?

Я читал, конечно, в интернете, в некоторых других разных изданиях по поводу Екатерины Тихоновой, так же как и по другим возможным моим родственникам и дочерям разные вещи, читал в разное время.

По поводу Турчака хочу что сказать. Насколько я видел из интернета, из других изданий, ведь речь идёт не о нём самом, речь идёт о том, что якобы его отец вмешивался.

Вот три из этих цитат: вы видим, что президент, наконец-то, начал «читать в интернете» (ранее он никогда публично не говорил, что как-либо пользуется сетью), и это его расстраивает: интернет приносит ему негативную, неприятную для него информацию, причем в искаженном виде. Так, на самом деле (и это звучало в вопросе) информация о причастности губернатора Турчака — а вовсе не его отца — к избиению журналиста Олега Кашина, содержится в материалах уголовного дела. Но Путин отмахивается — типа, ну в интернете что-то там пишут, мало ли что пишут.

Итак в 2015 году президент России наконец-то обнаружил и признал существование интернета, и осознал, что интернет является источником неприятных вещей. Там пишут всякие плохие вещи, там легко проверить, что он очень часто лжет, там хранится очень много информации, которая противоречит его словам и действиям. Как реагирует на такое открытие политик в конкурентной среде? Уходит в отставку. Ну или прекращает врать, хотя бы. Как реагирует на такое открытое обладающий абсолютной власть монарх? Вполне предсказуемо:

Надо всё внимательно посмотреть. Так же как нужно внимательно посмотреть и очистить все возможные составляющие сведений, появляющихся в интернете.

Владимир Путин заметил интернет, и, это значит, что именно он превратился сейчас в главную угрозу для него. К гадалке не ходи: надо ждать в ближайшие месяцы новых и новых законодательных инициатив, которые будут ограничивать конституционные свобода поиска и распространения информации в сети. А нам с вами надо серьезно подумать о том, как мы будем этому противостоять, какие у нас вообще есть возможности.

P.S.: Не забудьте подписать и распространить петицию в защиту наших с вами персональных данных от жуликов и цапков. Если все еще сомневаетесь (или если ищете аргументы, чтобы убедить в важности подписания петиции своих родственников, коллег и друзей) — вот моя свежая статья на сайте «Эха Москвы» с подробной аргументацией. Спасибо!

Эта история в письмах началась 6 ноября, на следующий день после моего поста и эфира на Эхе о том, что «Активный гражданин» является фикцией и профанацией идеи электронной демократии.

6 ноября.

Приветствую! Мы тут у нас в Высшей школе урбанистики НИУ ВШЭ затеяли небольшой круглый стол по поводу "Активного гражданина" и вообще взаимодействия горожан и власти в цифровую эпоху. Обсуждение человека на 4-5. Надеемся всё-таки кого-то из мэрии вытянуть, кто АГ занимается. Запланировали на вечер среды, 18-го ноября в библиотеке Достоевского на Чистых. Соответственно, тебя хотим позвать туда. Скажи, тебе удобно будет такое время (и вообще событие)?

Да, конечно, не вопрос. С радостью.

9 ноября.

Привет! Круглый стол по активному гражданину решили перенести на среду, 25-го на вечер (это 20.00 ориентировочно).

Хорошо, хорошо.

22 ноября.

Привет! Вот ивент круглого стола:

Отлично. И в очередном посте с итогами дискуссии по АГ ставлю анонс круглого стола. Но тут...

24 ноября.

Привет! Я хочу сообщить, что мы снова круглый стол переносим. Тут внезапно на нас среагировали из мэрии (хотя до этого две недели ни ответа, ни привета, и мы уже не рассчитывали на них), и там чуть ли не Ракова изъявила желание поприсутствовать. Но очень просили перенести дискуссию, так как у них на среду какое-то очень важное мероприятие выпадает. Так как мы и так много сил приложили, чтобы кого-то, кто непосредственно за АГ отвечает, вытянуть, то решили пойти навстречу. Насчет Раковой я все же сомневаюсь, конечно, но какого-нибудь Ермолаева они вполне могут делегировать. Тогда и дискуссия будет интереснее и внимания к ней побольше.

Мы с ними в среду-четверг должны решить, переносим на неделю или на две. Если поймем, что они чё-то мутят (это же мэрия все таки), то просто проведем без них через неделю. Мне правда очень неудобно вот так в последний момент переносить, но скажи, ты будешь в Москве в следующую среду или через две недели в среду?

Ещё теоретически могут попытаться на нас как-то надавить, чтобы тебя не было (пока вроде все спокойно с этим), но тут мы решили, что либо проводим круглый стол с твоим участием (если у тебя получается присутствовать), либо не проводим вообще.

Последний абзац звучит, прямо скажем, подозрительно, не правда ли? Я коллегам из ВШЭ честно написал, что это все полная ерунда, и что мэрия просто не хочет разговаривать, а хочет дождаться, пока тема уйдет, перестанет быть интересной, а потом тихонечко слиться.

24 ноября.

... Для нас принципиально, как для лаборатории, которая занимается городскими конфликтами, попытаться собрать на одной площадке разные стороны. Ведь, по большому счёту, претензии к тому же АГ и так всем известны и понятны, а вот если появляется тот, кто на них может как-то ответить, то это гораздо интереснее становится.

Мы когда ставили две недели назад стол на эту среду, были уверены, что тема протухнет к этому времени. Но вроде ничего, держится. А всего-то несколько человек с разных сторон про неё пишет. Так что, учитывая, что скоро новая инфа по этой теме выйдет, и соответственно, на нее будет реакция, то и через две недели будет актуальной.

Самый, конечно, щепетильный вопрос — в том, что мэрия в своих просьбах может пойти дальше: согласовать список вопросов, потом согласовать список спикеров. Тут, что называется, будем решать проблемы по мере поступления. ...

Ну хорошо. Договорились на 9 декабря. И я предупредил: если снова будет срыв — я публично расскажу эту историю.

26 ноября.

В общем, не будем мы круглый стол проводить (

Хотя стоп, я поторопился, похоже. Возможно, всё-таки получится через две недели.

Тут просто оч сложные внутренние дела.

Ладно, ладно, ждем.

1 декабря.

Привет! Скажи, ты 16-го вечером будешь в Москве (это среда)?

Да. Хорошо. Освободил расписание. Перенес дела.

16 декабря.

да нифига, теперь на январь переносится(

Короче говоря, извините, но объявляю свою техническую победу на несостоявшихся дебатах за неявкой оппонента. Как никто из мэрии не явился защищать «Активного гражданина» на Эхо, так никто и не пришел на удобную для них площадку в Вышке. Видимо, они сами слишком хорошо знают цену своему детищу. Ну, как говорится, слив засчитан.

И о хорошем. Вчера получил из МВД уведомление о том, что мое заявление о преступлении в отношении Сергея Собянина и Анастасии Раковой (по факту мошенничества) принято и будет рассматриваться по существу; правда, почему-то, в управлении МВД по ЮАО (я всегда считал, что Сергей Семенович и Анастасия Владимировна обделывают свои преступные делишки по адресу Тверская 13, то есть в ЦАО). Ну, посмотрим, как далеко зайдет.

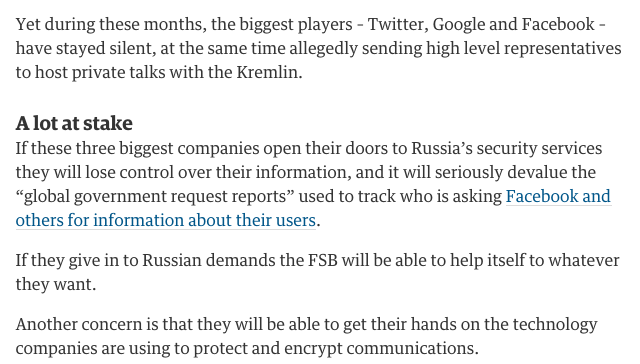

Петиция против переноса в Россию персональных данных российских пользователей, хранящихся на серверах иностранных ИТ-компаний, за первую неделю своего существования собрала 30000 подписей и, как и было запланировано, начала благодаря этому выходить на международный уровень.

Сегодня The Guardian опубликовала статью журналиста Андрея Солдатова, автора нашумевшей книги The Red Web (о том, как российские спецслужбы наращивают контроль над интернетом), посвященную нашей с вами петиции. В своей статье Андрей рассказывает о том, чем сейчас является система СОРМ и заканчивает вопросом к интернет-гигантам: защитят ли они данные своих пользователей? Это именно тот вопрос, на который мы хотим получить ответ.

Чем больше голосов его зададут, тем скорее мы его получим.

Продолжают присоединяться к петиции и известные люди в России: вот, например, подписал петицию и всем порекомендовал это сделать Александр Плющев. Поступите и вы таким же образом: подпишите и расскажите всем.

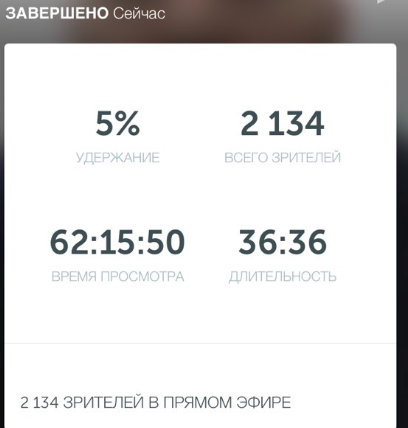

Все пишут, что эксперимент прошел успешно. Я, как и обещал в субботнем посте, устроил прямой эфир в Перископе сегодня в 16.00 и в течение получаса отвечал на все вопросы.

Полная запись эфира доступна по ссылке. (Первые 3-4 минуты вожусь с техникой и настраиваюсь, дальше немного сумбурно, а потом привык и стало вроде достаточно динамично. Смотреть можно и с телефона и с десктопа).

Планирую расширить границы эксперимента и делать что-то подобное регулярно. Запишите время: понедельник, 17 часов. Формат: выступление на 5-7 минут по основной теме прошлой недели, ответы на вопросы по этой теме, ответы на вопросы по любым темам. Итого будем стараться укладываться в 30 минут, примерно как сегодня. Посмотрим пару недель, как пойдет, дальше будем придумывать какие-нибудь инновации. Подписывайтесь!