Даже если вы ничего не понимаете в ИТ, я очень советую прочитать или по крайней мере просмотреть по диагонали монументальный отчет о том, какие ИТ-инструменты и решения мы использовали и создали для решения задачи сбора 300 тысяч идеальных подписей.

Часть 1. Введение, сайт «Навальный 20!8», подготовка к сбору подписей.

Часть 2. Железо и сети, видеонаблюдение.

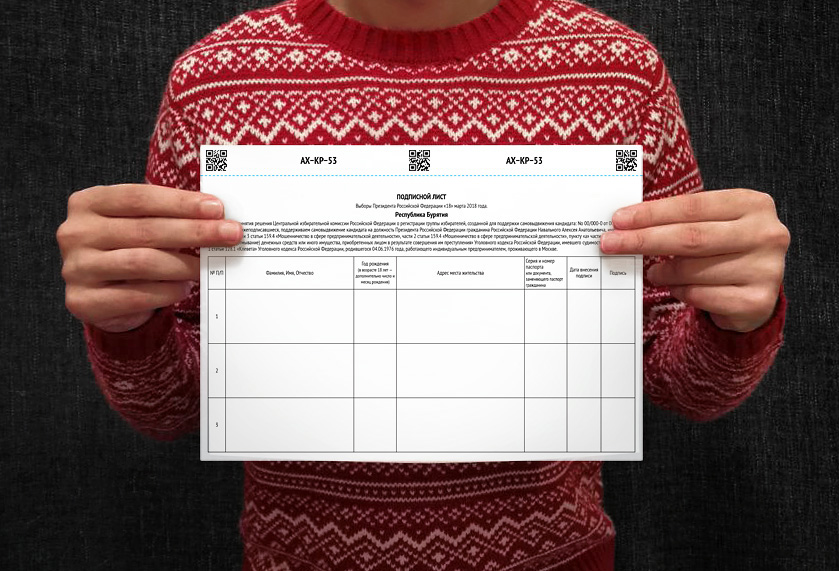

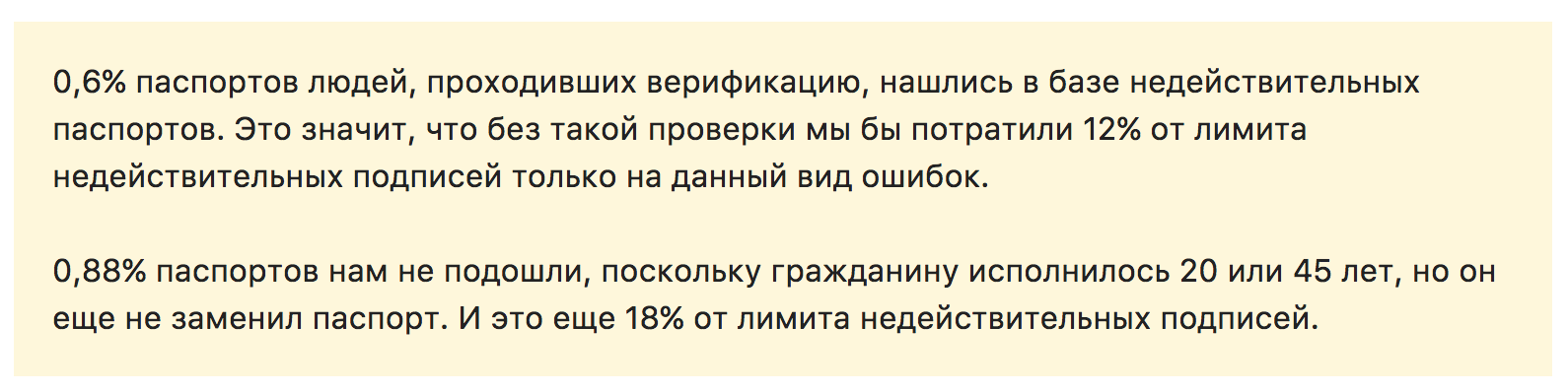

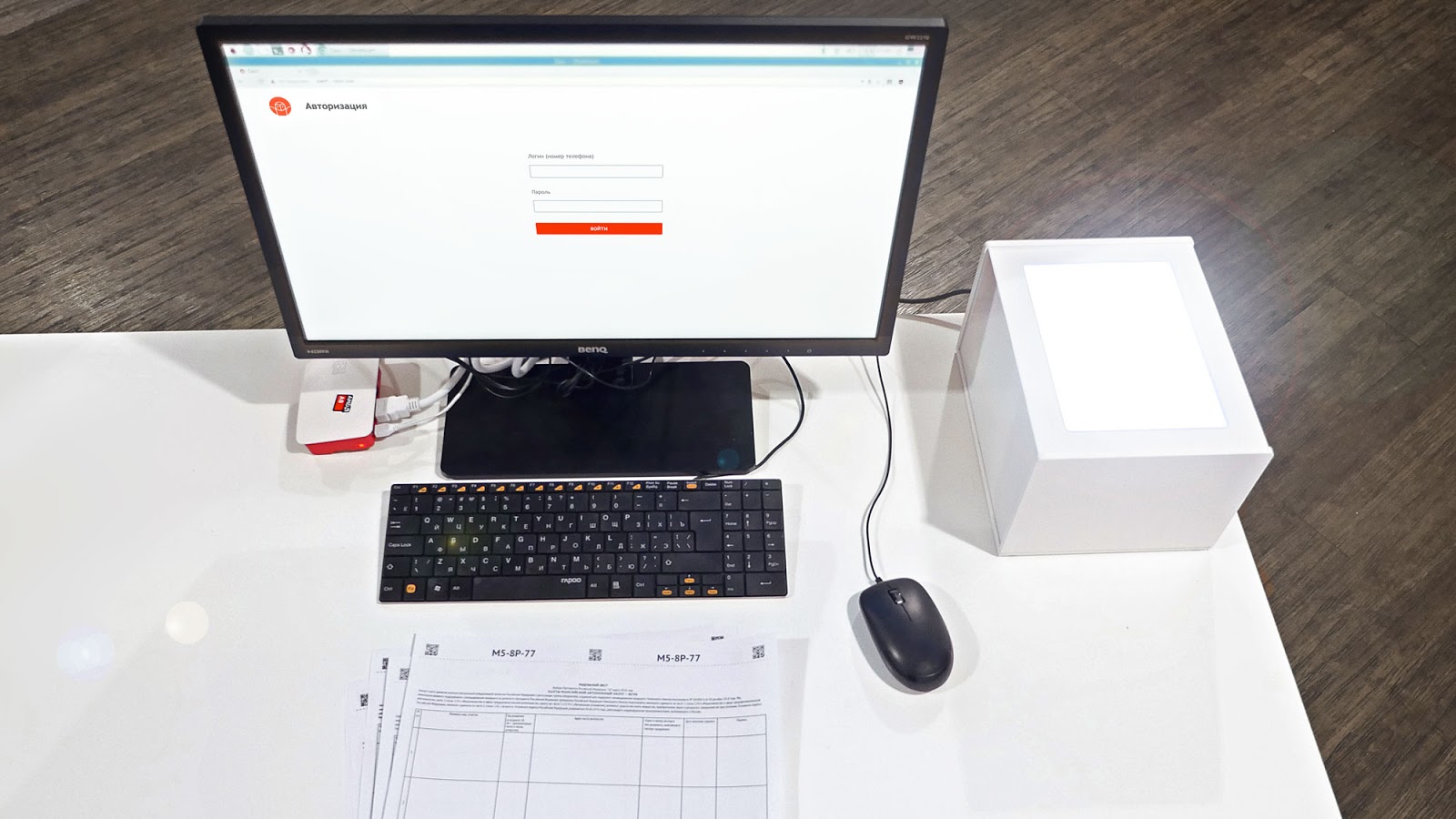

Часть 3. Жнец-2018: система для сбора подписей.

Часть 4. Управление проектом.

Это сухой и где-то технический лонгрид содержит, на самом деле, ответ на очень многие вопросы большой важности.

Во-первых, нам тут государственная карательная система пытается предъявлять, что, дескать, мы вели «притворную», фейковую кампанию, и не рассчитывая на регистрацию нашего кандидата на самом деле. Ну, если это утверждение тиражируют боты, то не надо на них тратить время, но если вдруг что-то такое вам говорит живой человек — потыкайте в него нашим ИТ-отчетом, и ему сразу станет стыдно.

Во-вторых, пропаганда постоянно пытается рассказывать, что вот, только Путин умеет что-то делать, а Навальный, дескать, никогда ничем не управлял и т.д. Ну-ну. В целом, после 2017 года, надо сказать, даже боты стесняются такое постить, но если где-то порой еще подобное проскальзывает — тоже смело давайте почитать. (Ну и напомните про ФЦП «Электронная Россия», которая в лучшие путинские годы, в 2002-10 годах, прожевала свыше 50 млрд рублей, не оставив после себя вообще никакого результата, который можно было бы потрогать). Весь 2017 год мы доказывали, что умеем под прессингом создавать сложнейшие и эффективнейшие системы из подручных материалов за минимальные деньги; наша ИТ-система — еще одно (и очень яркое) тому доказательство. Мы умеем управлять; мы умеем собирать команды, которые способны эффективно реализовывать проекты любой сложности. «Есть такая партия», короче говоря.

В-третьих, опять же, наверное еще кто-то не до конца понимает, почему «выборы» 18 марта это обман, и предлагаемые «альтернативные» кандидаты — не кандидаты вовсе, а согласованные администрацией президента для отвода глаз и создания видимости конкуренции спарринг-партнеры. Почему это так — тоже ответ содержится в нашем ИТ-отчете. Потому что, насколько можно судить, никто из этих кандидатов не рассчитывает, что его подписи будут проверяться хоть сколько-то критически. Действительно пройти проверку подписей с запасом 5% можно только приложив экстраординарные усилия — наш отчет это доказывает (и не суть важно, идет речь о сборе 100 или 300 тысяч подписей). Кандидаты, которые таких усилий не прикладывают (например, кандидат Путин) должны заведомо знать, что их подписи не будут проверять придирчиво (как, например, и у кандидата Путина). Но «договорняк» — это не выборы.

Но даже безотносительно всех этих важных вопросов — почитайте, просто получите удовольствие.

Горжусь быть частью нашей команды, участвовать в постановке этих задач и каждый день взаимодействовать с потрясающе крутыми и идейными людьми.

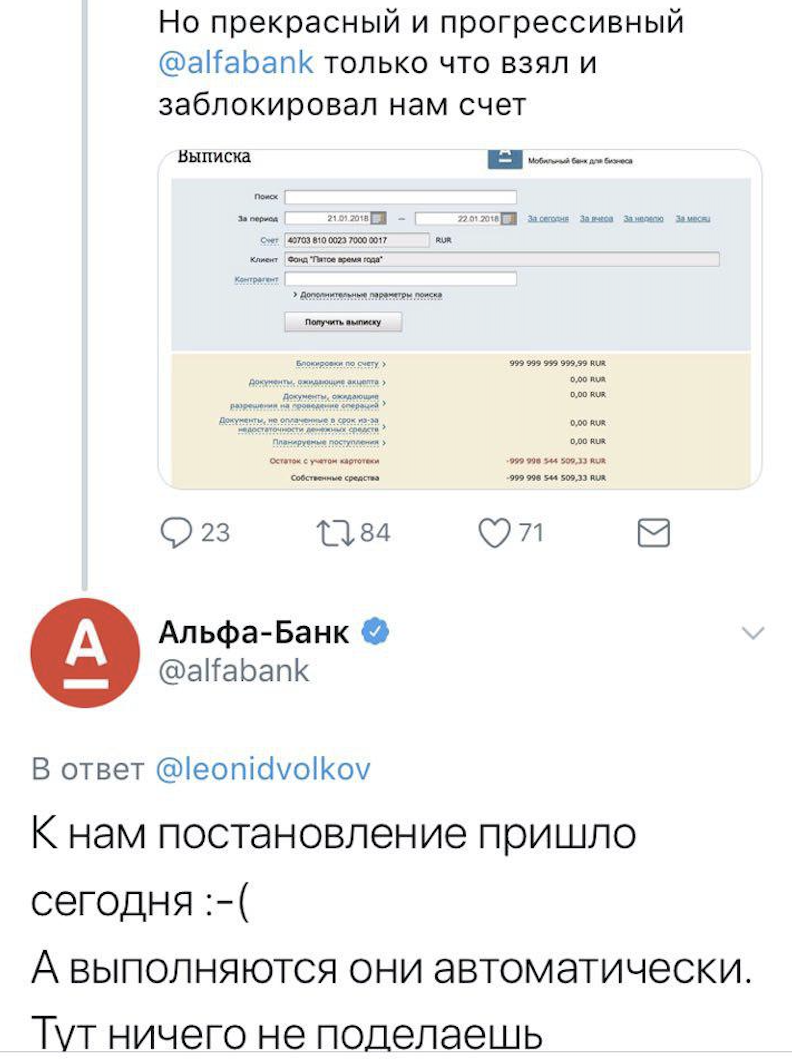

События развиваются стремительно, и видео, которое я записал днем, сразу после того, как суд постановил ликвидировать наш фонд «Пятое время года», уже немного потеряло в актуальности. Сейчас другое веселье: охреневший Альфа-Банк на основании некоего письма Минюста нам решил счета заблокировать — хотя до ликвидации фонда еще как до Луны: мы только завтра получим на руки решение суда, и потом у нас есть 30 дней на подачу апелляции. (Замечу сразу, что счета, на которые мы принимаем пожертвования на забастовку (пока) работают).

Но вы все равно посмотрите. Там все серьезно на самом деле, хотя порой больше похоже на смех сквозь слезы: слежка, доносы, банковские выписки и доказанное в суде наличие у меня машины времени. И из всего этого, скорее всего, вырастет новое уголовное дело.

Серьезно, межведомственная группа из девяти госорганов год копала и собрала папочку из 450 страниц чистого трэша, суть в которых в том, чтобы «доказать» — вся наша кампания была притворной, фейковой; мы с вами весь 2017 год на самом деле не боролись за допуск Алексея Навального к президентским выборам. Собственно, это продолжение их генеральной линии — доказывать, что нас не существует.

Но мы-то существуем.

И вы знаете, что делать.

P.S.: По просьбам читателей подробно расписал ситуацию с Альфой к этому моменту.

Все вдоволь уже обсудили вчерашнюю историю с Ксенией Собчак, настало время возвращаться к работе. Но история-то вышла поучительная и показательная, в ней много всего сплелось. Я хочу этот клубок немного распутать, расставить пару важных точек над i, чтобы больше уже не возвращаться.

Ни у меня, ни у нашего штаба забастовки, ни у Алексея Навального, нет ни малейшего желания втягиваться в эту придуманную администрацией президента игру: дебаты Навального и Собчак. Эти «выборы» — перевыборы президента Путина; он наш главный противник, а об остальных участниках этого шоу мы, конечно, говорим, но только мимоходом, и только тогда, когда их действия становятся максимально постыдными. Увы, вся история Ксении Собчак из этой категории.

Начать, конечно, надо с извинений.

Во-первых, хочу извиниться сам — перед ведущим новостей Александром Климовым — и преклонить голову перед его профессионализмом. Как он смог в этом гвалте и аду прочитать новости (ни разу не сбившись) — вообще не понимаю. А сам задним умом понимаю, что мне надо было по-другому поступить; не пытаться шепотом все-таки объяснить Ксении Собчак, что она делает ужасную вещь и должна покинуть студию, а просто самому встать и выйти — тогда, вероятно, за мной вышли бы и Ксения, и два ее оператора, и оба ворвавшихся с ней в эфирную студию охранника; наверное, я бы опоздал в свой собственный эфир, но не мешал бы новостям. Не сообразил, каюсь. До последнего не представлял себе, что такое вообще возможно — когда человек, называющий себя журналистом, будет срывать эфир своих коллег.

Во-вторых, хочу сказать, что очень многие журналисты Эха лично написали мне и извинились за весь этот инцидент, за действия Алексея Соломина; после недавних трагических событий для "Эха" и его коллектива тема безопасности вообще очень чувствительна; и было видно, что все очень переживают и чувствуют общую ответственность за ситуацию, в которой эфир под угрозой срыва, в студии посторонние и т.д. Я очень за это благодарен; на "Эхо" ходил и буду ходить, потому что там работают очень крутые журналисты, способные к эмпатии и сопереживанию (а это для журналиста же вообще главное).

Наконец, надо извиниться и перед слушателями/зрителями: из-за всего этого бардака общее внимание переключилось с собственно эфиров моего и Ксении на скандальную перепалку. Это и стало главной причиной, почему я решил написать этот длинный пост, рискуя навлечь на себя обвинения в том, что я «опять раздуваю». Пусть — но речь ниже пойдет о действительно важных вещах.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ. Вот самая важная штука.

Взять малозначимую деталь, выдернуть ее из контекста, объявить самой важной, устроить вокруг нее большой скандал — так работает вся российская пропаганда, так работает администрация президента, так, говорят, учат действовать студентов учебных заведений ВЧК/ОГПУ/НКВД/КГБ/ФСБ. Мы увидели демонстрацию этого приема в его первозданной чистоте на примере Бали-гейта.

Фактура такова: миллиардер Александр Росляков ежегодно в январе устраивает на Бали большую вечеринку по случаю своего дня рождения, и этот год не стал исключением; на тропический остров съехалась тьма тусовочного народу (Сергей Шнуров и Анна Семенович, Андрей Григорьев-Аполлонов и Ксения Собчак). Телеграм-канал "Протестная Москва" обратил внимание на многочисленные фотографии с Ксенией с этой вечеринки и выразил, так скажем, некое недоумение в связи с этим: мол, сбор подписей в разгаре, и вечеринка на Бали не очень с этим вяжется. Ксения стала все отрицать (странная стратегия для 2018 года) — "Протестная Москва" завелась и вытащила больше фотографий и несколько видео. На одном из отрывков видео Ксения что-то говорит в микрофон, и ребята сделали предположение, что она там ведет корпоратив.

В ответ Ксения выложила в инстаграм свежую фотографию из Домодедово — типа доказательство, что она уже в Москве. Примерно одновременно с несколькими свежими фото и стримами с Бали. И вот тут меня уже взорвало и я написал свой единственный твит о Собчак и Бали — вот этот:

Как нетрудно видеть, слова «корпоратив» в нем нет. И он не про корпоратив вовсе, а про гораздо более важную вещь — про ложь. Если на фотографиях (и на прямых стримах) ты в момент времени X на Бали, а потом ты на фотографии в момент времени X + 2 часа в Домодедово... то что-то тут не так. В 1818 году это могло сойти политику с рук; в 2018 году, когда вокруг телефоны и камеры, когда мир совершенно прозрачен — нет. Мой твит не о том, делала ли Ксения Собчак на Бали что-то допустимое или нет, а о ее лжи про местонахождение как части общей лжи: лжи о том, что она якобы ведет кампанию, что у нас якобы есть «выборы», что ее участие в этих «выборах» —не понарошку.

Что происходит дальше вы уже (увы) хорошо знаете. В эфире у Альбац Ксения говорит о том, что «господин Волков опубликовал материалы, рассказывающие о том, что якобы что-то вела на острове Бали» (это неправда), потом врывается ко мне в эфир, требует извинений, а когда я отвечаю ей, что ничего подобного не говорил — переключается и начинает требовать извинений теперь за некую фотографию, на которой, якобы, не она.

Всё: переключение внимания состоялось. Все обсуждают не фейковые президентские выборы, а Ксения или нет на той фотографии. И должен ли я за это извиниться. (За что? Ксения не отрицает ни того, что она была на Бали, ни того, что она там на множестве фотографий).

Но постойте! Разговор-то был не об этом.

Главная проблема российской политики — ложь, короткая память, отсутствие института репутации. Российский политик легко говорит сегодня одно, а через месяц другое; европейскому политику такое стоит карьеры, российскому — легко сходит с рук. Но малая беда, когда врет Путин или там Песков — они всегда врут, это их работа. Но когда врет кандидат, которые претендует на то, чтобы представлять европейские ценности и демократический фланг — это становится большой бедой. Потому что для общего восприятия это означает: «эти ничем не лучше».

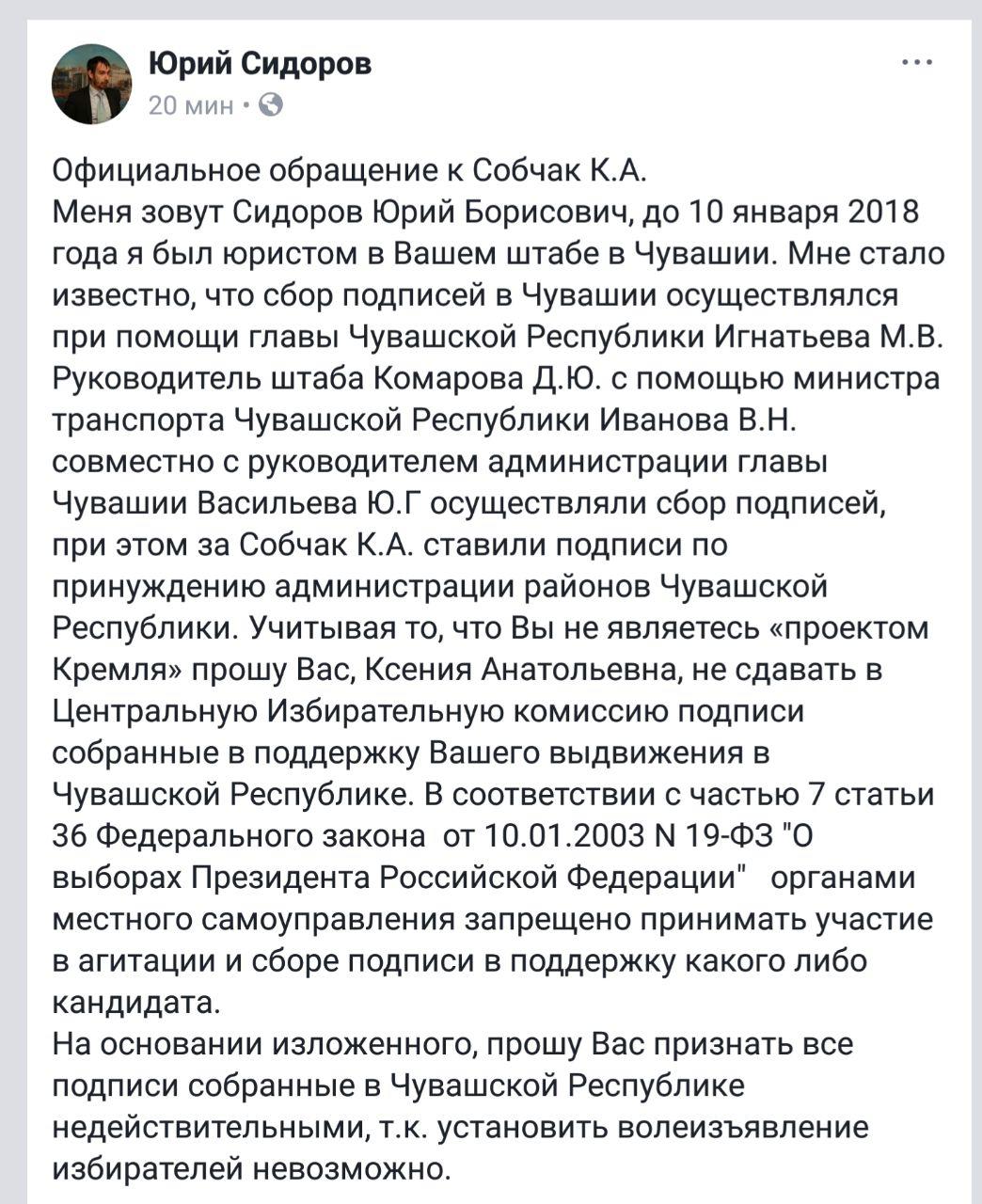

24 октября в интервью Юрию Дудю Ксения Собчак пообещала, что в период избирательной кампании не будет вести корпоративы и продавать рекламу в инстаграме; никто ее за язык не тянул. В период избирательной кампании, однако, Ксения Собчак продает очень много рекламы в инстаграме и ведет корпоративы; это медицинский факт, и он очень прискорбен. В эфире на "Эхе" вчера Евгения Альбац поставила этот вопрос — Ксения Анатольевна соврала, что не вела ни одного корпоратива после назначения выборов и выдвижения (пруф, что соврала: раз, два). А потом еще и отвечала что-то совершенно невероятное про пожертвования на свою кампанию (выдвижение состоялось, избирательный счет открыт — все пожертвования теперь могут поступать только туда, никаких "анонимных миллионеров" не может существовать в принципе). И про 2600 подписей в Тыве, собранные «родственником Кашина» (здесь всем, кто хотя бы раз собирал подписи, стало очень смешно и стыдно одновременно). Все бы только это и обсуждали после интервью Альбац... но тут случилось переключение внимания.

Понимаете, в чем дело. Тут такая фрактальная структура, большое повторяется в малом, малое в большом. Этот эпизод так характерен, потому что вся кампания Ксении Собчак — это и есть одна большая операция переключения внимания. С главного — с уничтоженной политической конкуренции, административного произвола и заранее фальсифицированных, предрешенных «выборов» — на второстепенные мелочи.

И вот мы начинаем обсуждать: а может быть, это все же выборы? может быть, все же на них сходить?

Извините, но нет.

Большая ложь производит много маленькой лжи; маленькая ложь порождает большую ложь. Именно это я пытался втиснуть в свой единственный твит про Собчак на Бали: если ты согласился подыгрывать администрации президента и изображать «выборы», тебе придется шаг за шагом врать во всем, в крупном и в мелочах, начиная от того, как собираются подписи, и заканчивая тем, сколько дней ты провел на Бали. Ты называешь себя кандидатом «против всех», а становишься кандидатом против здравого смысла. Ты посвящаешь всю свою «оппозиционную» кампанию не Путину — а кандидату, которого даже до выборов не допустили. Ты обманываешь очень многих, рассказывая про «выборы» и приглашая на «выборы», поднимая явку для той процедуры, которая выборами не является. Это порочный круг, из него невозможно выбраться.

Хотя еще можно: можно взять и присоединиться к забастовке избирателей. И не надо будет врать.

Все каникулы мы готовили нашу новую кампанию — кампанию по снижению явки на мартовских невыборах — и на этой неделе ее запустим и будем много рассказывать о том, как, зачем и почему там все будет происходить, но сначала надо, конечно, закрыть долги.

2017 год позади, в течение всего этого года мы много раз просили вас прислать деньги на кампанию за допуск Алексея Навального к президентским выборам; эта кампания завершена, за полученные (и израсходованные) деньги мы должны отчитаться, как мы отчитывались каждый месяц по ходу кампании.

И хотя главной цели кампании мы не достигли (это, конечно, надо четко сказать: пусть решение ЦИК и судов абсурдно и незаконно, но факт остается фактом — увы, у нас нет своего кандидата на выборах, и, стало быть, нет и выборов), мы многое сделали, многого добились, и, безусловно, существенно изменили вообще российский политический ландшафт. Этого всего не было бы без ваших пожертвований — и сторублевых, и десятитысячерублевых.

Спасибо вам большое и низкий поклон каждому из более чем 140 тысяч граждан, поддержавших кампанию Алексея Навального в 2017 году своими честно заработанными и отнюдь нелишними деньгами. Только такой может и должна быть политика; собственно, в политике прекрасной России будущего не будет места политикам, которые не могут объяснить происхождение денег, на которые они ведут свои кампании и не могут отчитаться перед своими жертвователями.

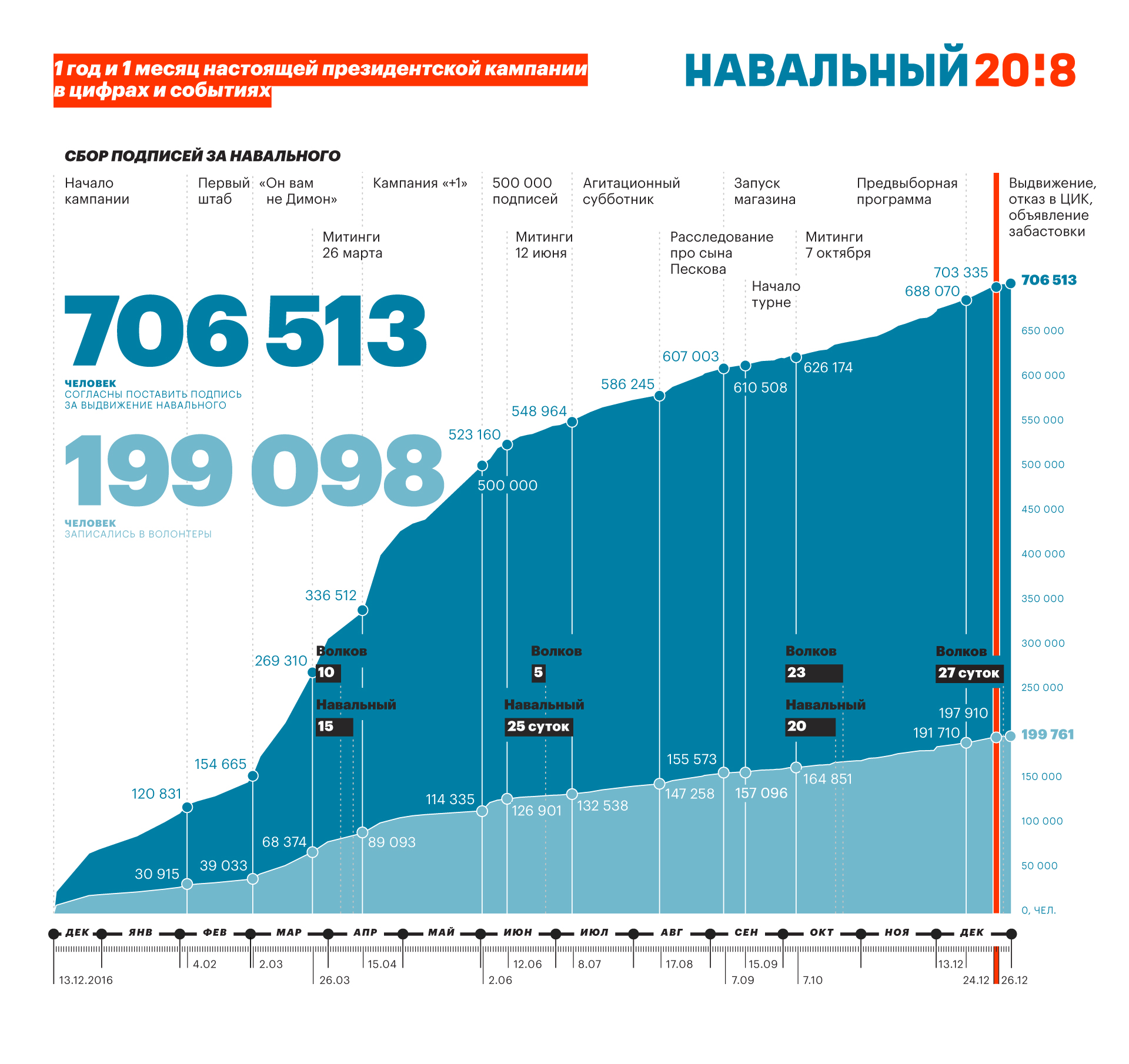

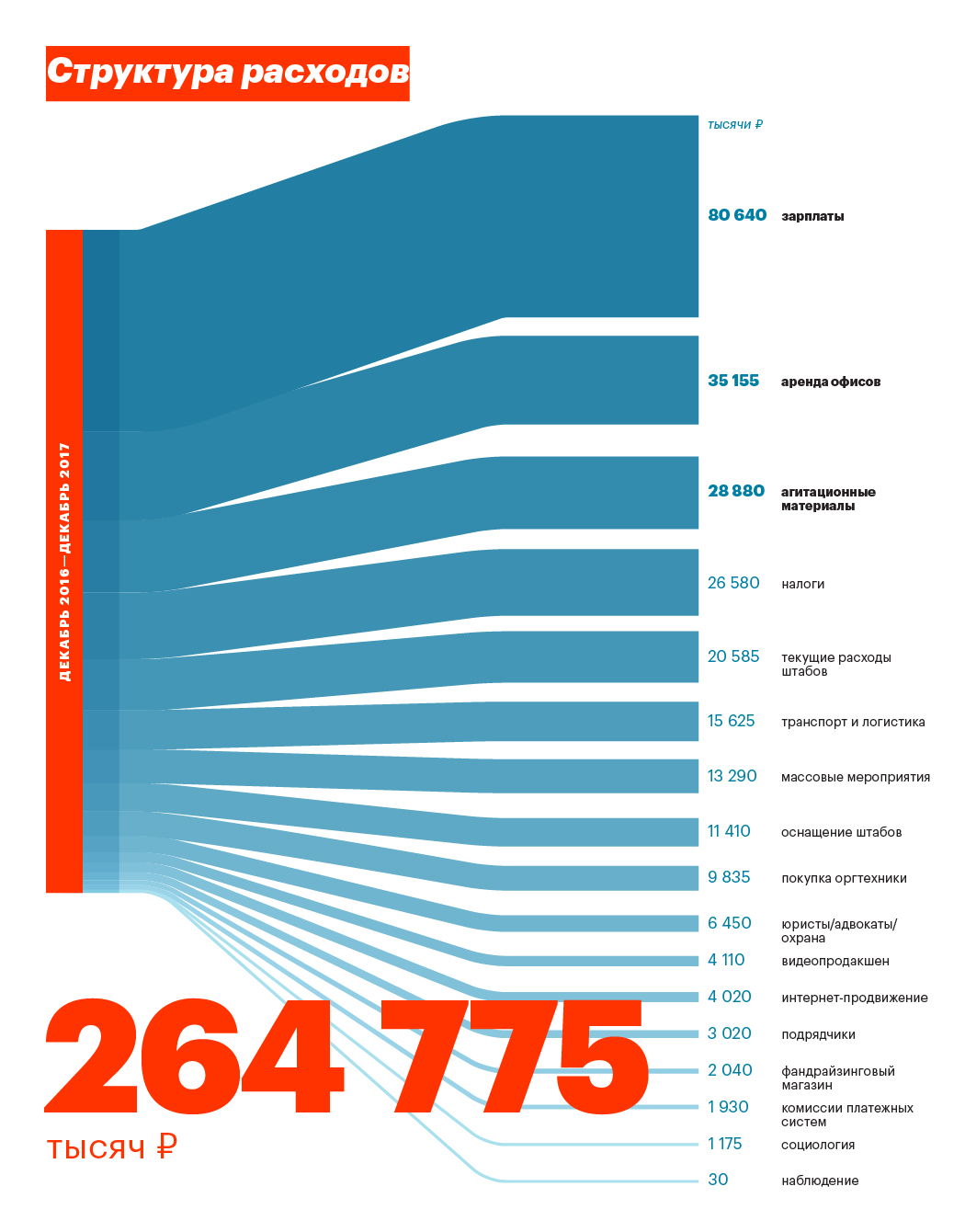

Вот весь 2017 год в одной картинке:

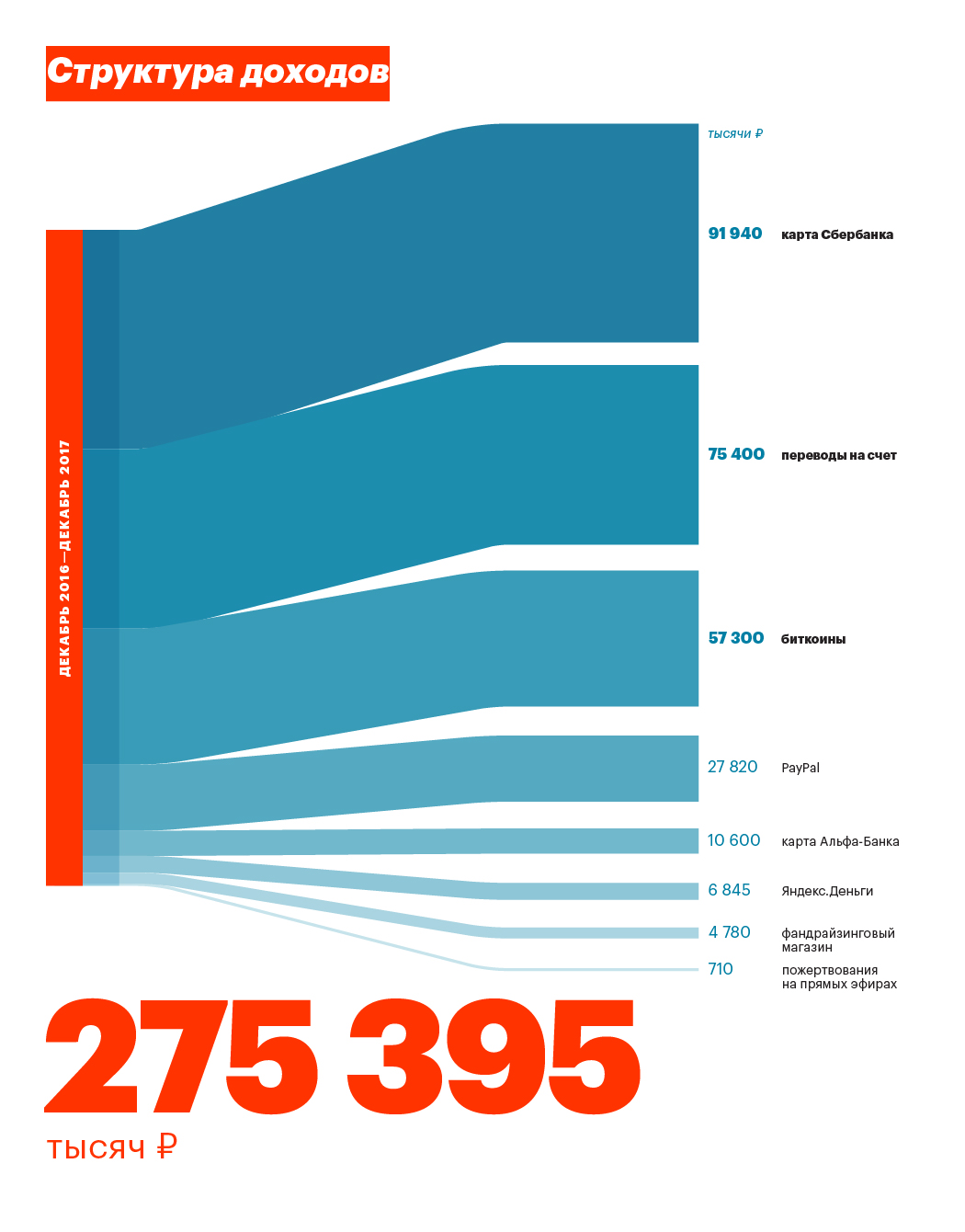

А вот полный расклад по поступлениям средств на счета кампании:

(Отмечу в скобках: те, кто читал план кампании, написанный год назад, не дадут соврать — мы планировали собрать 250-300 млн рублей; прогноз получился удивительно точным!).

Если сравните с отчетом по состоянию на 30 ноября, увидите, что прибыль магазина мерча, перечисленная на счета кампании, составила 1.5 млн рублей — то есть магазин стал уже очень действенным фандрайзинговым инструментом; так что хочу отдельное спасибо сказать всем тем, кто там что-нибудь покупал; магазин продолжает, конечно, работать!

И вот все расходы за год кампании в одной таблице:

Сравнивая с ноябрем видим, что в декабре особенно «отличилась» такая статья расходов, как «массовые мероприятия» (почти 3.5 млн рублей) — ясное дело, там было 6 городов в рамках завершения осеннего турне и собрание инициативной группы в Серебряном бору в Москве и еще в 19 городах России 24 декабря. Все остальные статьи расходов — в традиционных рамках.

Всего, как можно видеть, поступления за год превысили расходы примерно на 10 млн рублей, но (увы) это не значит, что они сейчас у нас свободные лежат — просто они не вошли в отчет, который подбит по состоянию на 31 декабря; это — зарплаты за декабрь, которые мы выплачиваем в эти дни.

Кампания 2017 года — завершена.

Начинается кампания 2018 года; созданная нами политическая структура, не имеющая себе равных в России, сделает все для того, чтобы нанести Путину и его режиму максимальный политический ущерб. Сейчас способ сделать это — забастовка избирателей, наблюдение на мартовских «выборах» и кампания по снижению явки, именно этого Кремль боится больше всего. Именно это мы и будем делать.

Если вы считаете правильным то, что мы делали и делаем.

Если вы поддерживали нашу кампанию в 2017 году.

Если вы считаете, что мы тратили ваши пожертвования достаточно эффективно.

Если вы не согласны опустить руки и не согласны с тем, что они за вас решают, за кого вам можно или нельзя голосовать — продолжайте нас поддерживать.

А мы продолжим работать; постараемся работать еще лучше.

Все подводят, и я подведу.

Это был невероятный, фантастический год, самый интересный, сложный и крутой из всех.

300 дней этого года я работал в команде самых сильных, способных и мотивированных людей над самыми сложными и интересными задачами, чувствовал тепло и любовь близких, поддержку и неравнодушное внимание к тому, что я делаю, и что для меня важно от огромного количество знакомых и незнакомых мне сограждан — это ли не формула счастья!

65 дней этого года я делал все то же самое на удалёнке, чувствовал еще больше поддержки, тепла, любви и внимания, а также читал интересные книжки и получал гарантированное трехразовое питание от государства.

Побывал примерно в 50 городах нашей страны (со счета сбился еще летом), из них примерно в 20 — впервые. Как менеджер чувствую себя выросшим сразу на несколько уровней — то, что в IT-бизнесе в свое время заняло около 5 лет (2003-2007) теперь, в неизмеримо более трудных условиях и токсичной среде, удалось сделать за полгода. Нанял примерно 400 человек (уволил примерно 100 — что поделать, это не самая приятная, но тоже важнейшая часть работы), написал около 150 удачных важных текстов — и ровно 7567 просто имейлов, попробовал себя в качестве ведущего стримов (и провел около 60 часовых стримов про политику и про IT, и два настоящих телемарафона).

Познакомился с тысячами отличных людей. Чувствовал, что занят чем-то важным и нужным.

Это все тянуло бы на отличные итоги года само по себе, и этот список я бы мог еще немало продолжить, но самый главный итог года решить поныть, что ему пора менять подгузник.

На митинги к Навальному ходят одни школьники, говорили они. Да и те не ходят, вот же фоточки с дрона, тут 200 человек, говорили они. А если кто и ходит, так это только в Москве, говорили они. А те, что всё же приходят — так это исключительно ради селфи с обезьянкой, говорили они. Штабы регионах-то вообще не работают, только фото в инстаграм, говорили они.

24 декабря в 20 городах России штабы Навального провели собрания избирателей по выдвижению кандидатуры Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России — в полном соответствии с установленной законом «о выборах Президента РФ» процедурой.

Что это значит? Что в каждом из городов, в присутствии представителей ЦИК РФ, под протокол, с поименной регистрацией, собрались 500 совершеннолетних, обладающих активным правом российских избирателей, на морозе, в ходе длинной и скучной процедуры, выполнили все необходимые формальности.

Всего в этих беспримерных собраниях приняло участие около 15000 избирателей. И если я о чём-то жалею, так это о том, что мы решили, отчасти вынужденно, сэкономить, и ограничились 20 городами — могли бы легко сделать и 30, и 40, а при некотором напряжении сил, пожалуй, и в каждом городе, где есть штаб.

И тем не менее, то, что у нас вчера получилось (и чем я безмерно горжусь и за что от всего сердца благодарю всю команду — и федеральный штаб, и региональные, и всех участников собраний) — не имеет прецедента в российской истории.

Никогда ещё выдвижение кандидата в президенты не было таким народным.

Так что им надо бы придумать уже что-то получше.

Ну, например: "Путин Навального вовсе не боится, ему плевать, рейтинг Навального 1%, и выборы это покажут". Придумайте вот это, и можете три месяца крутить эту пластинку.

Ну а 19 марта снова посчитаемся.

У меня в эти дни много разнообразного чтения (напишу потом традиционный отчёт), и среди прочего — специальный выпуск журнала Spiegel, самого авторитетного немецкого общественно-политического журнала — посвященный Владимиру Путину.

Этот номер — по сути просто сборник из более чем 30 статей, посвященных Путину, выходивших на страницах Der Spiegel с 1999 по 2017 год, плюс некоторые современные комментарии и многочисленные фотографии.

Так вот, я залип на статье «Der Zar, der die Deutschen liebt» («Царь, который любит немцев»), из номера 19 за 2000 год, это весна, сразу после первой победы Путина на президентских выборах. В фокусе внимания (после обязательного рассказа о том, что новый президент в России служил в ГДР и свободно говорит по-немецки) — экономическая политика Путина. Её— объясняют журналисты — определяет Герман Греф («когда он хочет при всех переговорить с Путиным так, чтобы никто не понял, они говорят по-немецки»), 35-летний руководитель Центра Стратегических Разработок.

Вот все пункты этой программы, как их со слов Грефа пересказывает Spiegel (в моём обратном переводе с немецкого):

— государство должно резко снизить своё присутствие в экономике

— государство не должно вмешиваться в экономику, но только быть гарантом соблюдения правовых норм

— резко должны быть снижены государственные субвенции в экономику, но и количество и объём собираемых налогов (особенно налогов с оборота и зарплаты) следует снизить

— поддержка малого и среднего бизнеса

— передача земли и недр в частную собственность

— резкое сокращение чиновничьего аппарата

— резкое повышение пенсий

— существенное повышение зарплат сотрудников полиции и налоговых органов при снижении их численности для повышения эффективности их работы и борьбы с коррупцией

— возвращение убежавших из-за рубежа капиталов

— свобода прессы

— резкое урезание полномочий спецслужб, общественный контроль над их работой

— резкое ограничение возможностей олигархов, исключение монополизации олигархами тех или иных отраслей экономики

— привлечение иностранных инвесторов, государственная защита этих инвестиций

Этот перечень программных пунктов заканчивается забавным абзацем: мол, нет сомнений, что именно программа Грефа станет базисом экономической повестки Путина, но вряд ли сам Греф будет назначен премьер-министром — куда вероятнее, что правительство возглавит «куда менее ориентированный на проведение реформ» Михаил Касьянов.

По-моему, всё это довольно забавно и поучительно почитать в 2017 году.

Пара риторических вопросов, конечно напрашивается:

• Можно ли голосовать за политика, который за 18 лет не сделал ничего из того, что обещал (но по очень многим пунктам сделал в точности противоположное)?

• Что сейчас обо всём этом думает Герман Греф?

• Как экономист Мовчан, Морчан и Овчана оценили бы приведённую выше программу?

....ну и так далее. Хотя, конечно, вопросы это чисто риторические, что уж там.

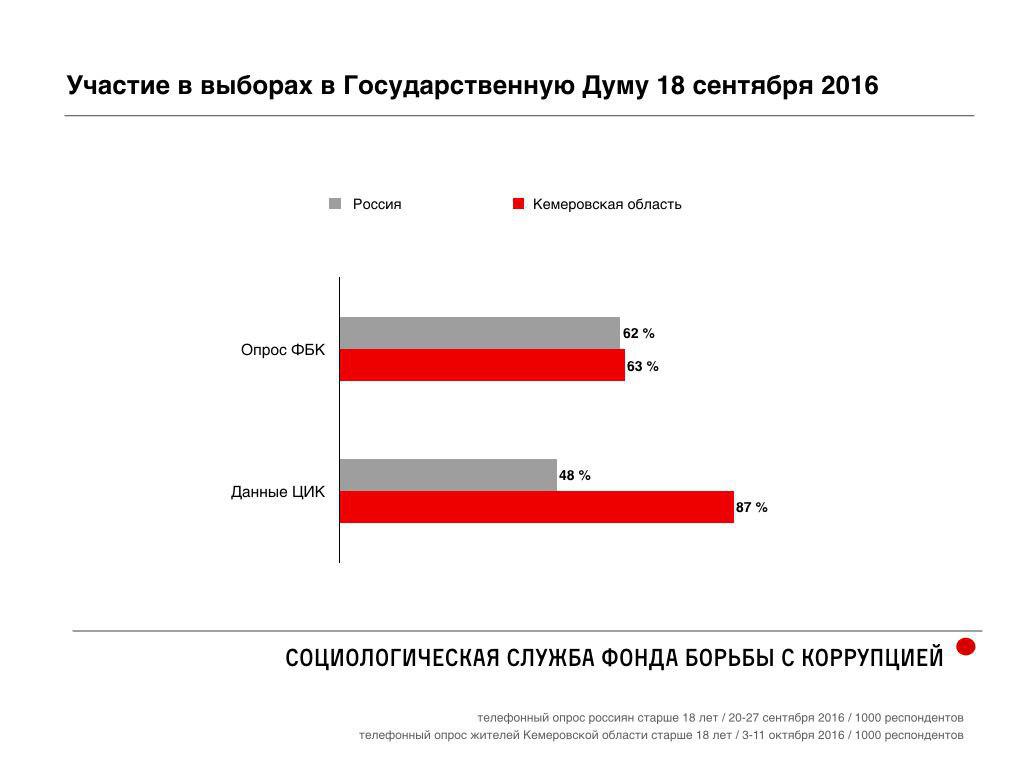

Явка, явка, явка, явка — стратегия Кремля на январь-март 2018 года, кажется, вполне определилась. На высокой явке, добытой всеми правдами и неправдами, Кремль планирует базировать легитимность новой путинской шестилетки. На региональный и муниципальный уровень опущены подробнейшие методички о том, каким образом явку надлежит обеспечивать.

Придворные социологи из ВЦИОМа и ФОМа радостно обещают, что желаемые 70% достижимы, основывая своё мнение на опросах, в которых 55-60% респондентов обещают "точно пойти" на выборы, а ещё 20-25% отмечают, что "скорее пойдут". Вроде как арифметика убедительно сходится, если даже от тех, кто "скорее пойдёт" явится половина — как раз 70% и выйдет. Чтобы подкрепить свои доводы, "социологи" ссылаются на выборы прошлых лет — на Госдуму-2016, на президентские-2012. Мол, вот мы там проводили аналогичные опросы, прогнозировали явку 65% (на президентских) — и она была 65%.

И вот в этом месте становится очень стыдно и неловко. Не за ВЦИОМ и ФОМ, разумеется, а за газеты, которые так и пишут — «явка на выборах 2012 составила 65%» — или даже рисуют графики, на которых показаны «прогнозы социологов» и «реальная явка» на выборах прошлых лет. Именно так: «реальная явка»!

Постыдность в том, что явка (тем более — реальная явка!) — это отношение числа избирателей, пришедших на участки к числу всех зарегистрированных избирателей. А показатель, которым оперируют ВЦИОМ и ФОМ (а за ними, вслед, увы, "Коммерсант" и "Ведомости") — это «явка по данным ЦИК РФ», весьма условный показатель, который в знаменателе тоже имеет число всех избирателей, а в числителе — сумму числа реально явившихся избирателей и числа вброшенных или просто вписанных в протокол бюллетеней.

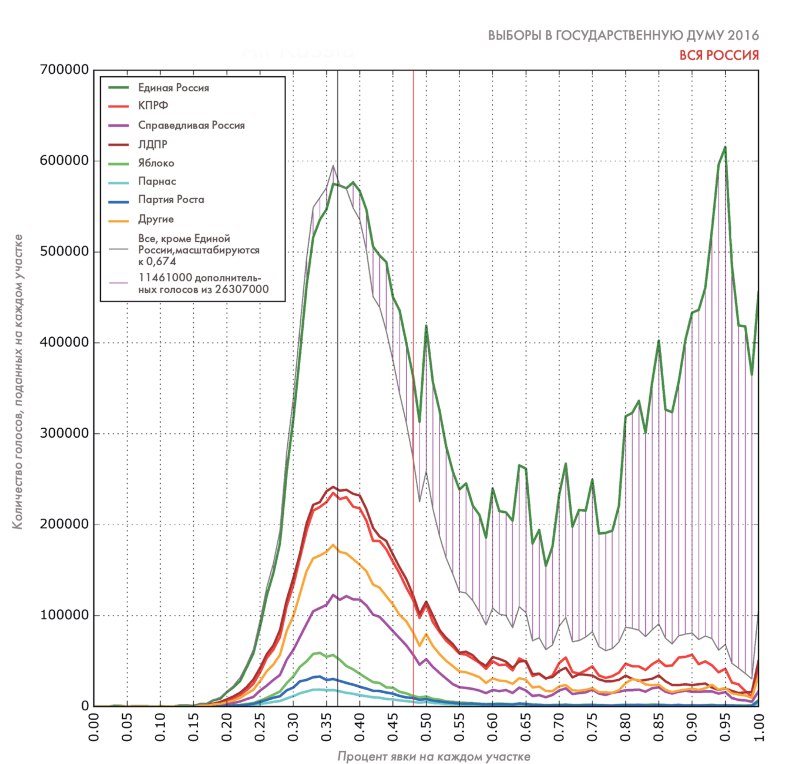

В многочисленных научных работах на богатом материале российских выборов 2011-2012 годов было показано, что реальная явка от «явки по данным ЦИК» отличается примерно на 15 процентных пунктов, что соответствует примерно 16-18 миллионам бюллетеней, которые появились в протоколах выборов путём технических приписок в регионах Северного Кавказа, в Кемеровской области, Мордовии, Татарстане, Башкортостане и многих других регионах. Факт наличия этих приписок многократно подтверждался натурными экспериментами независимых наблюдателей и журналистов.

Если в 2011 наблюдателей просто удаляли с участков, или они видели расхождения в своей копии протокола и в системе ГАС "Выборы", то в последующие годы организация «труда» фальсификаторов стала более тонкой. Это приводило к последствиям, которые в чём-то можно назвать юмористическими — когда на двух участках в Буйнакске (Дагестан), оборудованных КОИБами явка составила 7%, а по всему городу — больше 90% , когда на УИКе во Владикавказе журналисты по видеокамерам насчитали за день 200 с чем-то избирателей, а в протоколе их оказалось 1560; когда корреспондент Reuters провёл весь день на участке в Башкирии, и никаких нарушений не увидел, зато создал на своём УИКе аномалию явки — на всех соседних участках явка по данным ЦИК оказалась вчетверо выше.

Последний — и весьма масштабный —полевой эксперимент такого рода штаб Навального совместно с "Голосом" совсем недавно поставил на местных референдумах в Татарстане, и доказал в который раз, что Элла Памфилова ничем не отличается от Владимира Чурова — мы зафиксировали и доказали (по памяти пишу) около 20 процентных пунктов чистейшей приписки явки.

Итак, наблюдатели и журналисты доказали существование приписок, а математики оценили их масштаб. А что же тогда измерили «социологи»?

Как так вышло, что в 2012 на президентских выборах ВЦИОМ прогнозировал 65%, и ЦИК насчитал 65%, в то время как реальная явка составила около 50-52%? Дело в одинаковой систематической ошибке, или в уникальной способности социологическими методами оценить приписки? Или всё же всё куда проще, и дело в том, что ЦИК и ВЦИОМ — два подразделения администрации президента, получающие целеуказания в одной рассылке и зарплату в одном окошке?

***

Но как же быть с тем что 70-75% избирателей собираются «пойти» или «скорее пойти» не только в опросах ФОМа и ВЦИОМа, но и у Левада-Центра, да и в опросах нашей социологической службы мы фиксируем подобные цифры?

А вот тут-то на сцену и должны выйти настоящие социологи, без кавычек, и объяснить: есть такой хорошо изученный эффект, который, честно говоря, заключается в том, что люди врут, а научным языком выражаясь — в том, что респонденты склонны давать «социально одобряемые ответы». Это не значит, конечно, что нет смысла спрашивать в телефоном опросе «всегда ли вы уступаете в транспорте место пожилым людям?» , «пьёте ли вы алкоголь по утрам?» или «всегда ли вы ходите на выборы?» — спрашивать-то можно всё, что угодно! — но значит, что интерпретировать результаты таких опросов надо с большой осторожностью, в рамках математических моделей, позволяющих дать поправку на «социальную одобряемость» одной из альтернатив.

Другими словами, если 70% респондентов обещают прийти на выборы, то это означает, что реальная явка окажется точно существенно ниже 70% . Но насколько именно, как это посчитать? Рискну дать некоторые прикидки.

Осенью 2016, после выборов в Госдуму, мы делали и публиковали важный опрос — звонили избирателям Кемеровской и Новосибирской областей, чтобы узнать, как они проголосовали и "проверить" Памфилову.

Та проверка показала очевидное: в Новосибирке считали правильно, а в Кемерово выборы полностью нарисовали (и там и там в телефонном опросе около 40% респондентов сказали, что голосовали за ЕР — в Новосибирской области ЦИК и намерял 40%, а вот в Кемеровской —что-то около 80%). С явкой тоже «не срослось» — судя по телефонному опросу, в Кемеровской области она была ниже (!), чем в Новосибирской, а по «официальным данным» — 90%.

На одном только Кузбассе ЕдРу просто нарисовали миллион голосов (Элла Александровна, конечно, ничего не заметила, святая женщина).

Но вот примечательно: в ответ на прямой вопрос ( «Ходили ли вы на выборы в Госдуму?») положительный ответ дали почти 65% новосибирских избирателей! А явка (по данным ЦИК) была 40%...

Опрос проводился спустя месяц после выборов. Так что списать на плохую память вряд ли получится. Это 25% разницы — это, похоже, как раз и есть поправка на «социальную одобряемость» ответа. Тогда 70% собирающихся пойти в телефоном опросе можно интерпретировать как 45% прогноза реальной явки.

Можно оценить и другим методом. Реальная (очищенная от приписок и прочей чуровщины) явка на президентских выборах 2012 года составила около 50%. Реальная (очищенная от приписок и прочей памфиловщины) явка на думских выборах 2016 года составила около 35%. (Я сейчас не могу дать правильно оформленные ссылки на соответсвующие математические работы, где это доказано, но погуглите статьи Сергея Шпилькина, и найдёте).

Полагаю, что это и есть верхняя и нижняя граница для реальной явки на президентских выборах, если он пройдут по консервативному сценарию, т.е. без интриги, без конкуренции, без допуска Навального. С одной стороны, на президентские традиционно ходит всё же побольше, чем на думские. C другой стороны, никакой интриги нет, есть общий тренд на снижение явки в последние годы на выборах всех уровней, а ещё позади шесть лет естественной убыли самых дисциплинированно голосующих избирателей избирателей-2012 и замещение их самыми неголосующими молодыми избирателями. (Пенсионный фонд России в своих расчётах исходит, если мне не изменяет память, из срока дожития в 19 лет (после выхода на пенсию) — это означает, что трети пенсионеров, голосовавших в 2012 году, увы, уже нет в живых).

Результат, в итоге, тот же самый: объективный и добросовестный прогноз явки при консервативном (безальтернативном) сценарии выборов марта 2018 года — 40-45%.

Жулики из ВЦИОМа и ЦИКа говорят о 70%, потому что такую задачу перед ними ставит АП — и потому что, конечно, явка в районе 40-45% будет для них политической катастрофой. Какое уж там единение вокруг нацлидера, энергетического императора и великого возвращателя Крыма, если на участки больше половины избирателей не пришло! Какой уж там «президент всех россиян».

Отсюда паника, истерика и «явка, явка, явка, явка». Будут изо всех сил тянуть — всеми проверенными методами: в каких-то регионах подкупом, в каких-то — угрозами и административным давлением, в каких-то — по-старинке тупо приписками. А много где, уверен, творческой комбинацией упомянутых трёх методов.

Раз для них явка так критически важна — значит для нас критически важно бороться с фальсификацией явки (которой они уже начали заниматься: те же «прогнозы ВЦИОМа» — важная часть этой кампании).

Поэтому наша формула действия в случае недопуска нашего кандидата предельно ясна — «Бойкотировать и наблюдать». Вести активную кампанию, разъясняющую избирателям, что их опять обманули и никаких выборов нет — и идти на избирательные участки, чтобы зафиксировать результат этой кампании: выявить реальную явку, не дать вбросить, фальсифицировать, нарисовать невероятные 70%.

Это может не выглядеть каким-то суперпривлекательным планом — но если нет выборов, то и привлекательному плану неоткуда взяться —зато это есть последовательная и честная стратегия, направленная на максимизацию политического ущерба для Кремля. И штаб —в случае незаконного недопуска Алексея Навального к выборам — приложит все свои усилия к её успешной реализации.

Впрочем, качественное и мощное наблюдение пригодится нам при любом сценарии — и в случае допуска, и в случае недопуска. Каждый наш региональный штаб ведёт постоянный набор и обучение наблюдателей, присоединяйтесь!

P.S. Перед президентскими выборами 2012 года, когда была внедрена система видеонаблюдения на УИКах, мы с покойным Ильей Сегаловичем много обсуждали возможность создания системы автоматического подсчёта явки по стримам с камер; тогда, однако, на это технологий не хватало, и времени на создание системы катастрофически не было.

Как вы знаете даже из эфиров "Облака", за последние годы технологии компьютерного зрения и распознавания шагнули очень сильно вперёд, и мне эта задача не кажется неразрешимой. Берём стрим, распознаём стационарные урны на картинке, регистрируем все факты, когда человек подходит к урне — получаем грубую оценку сверху для реальной явки на участке. Если даже этот показатель оказывается сильно ниже, чем официальная явка на участке по данным ЦИК — смотрим уже волонтерскими глазами, проверяем и пересчитываем вручную.

Если вам, как и мне, такая минимальная постановка задачи кажется посильной и у вас есть команда, время и желание её порешать — пожалуйста, напишите об этом Николаю Левшицу ([email protected] с пометкой "наблюдение"), он у нас в штабе занимается организацией наблюдения —обсудим.

Ситуационный центр нашего штаба собрал по моей просьбе очень подробную статистику по итогам «осеннего турне» — серии встреч Алексея Навального с избирателями по всей России в сентябре-декабре 2017 года.

Спешу с вами поделиться этими цифрами и некоторыми размышлениями по поводу.

1. География.

Встречи прошли в 27 городах. Самый северный —Мурманск. Самый западный — Калининград. Самый восточный и южный без карты сложнее назвать: на самый восточный претендуют Хабаровск и Владивосток, и если я правильно помню, Хабаровск восточнее. На самый южный претендуют Владивосток и Астрахань, и, по-моему, южнее именно Владивосток (у кого есть карта — проверьте меня!).

Алексей Навальный пролетел и проехал 74980 километров.

Самая «жаркая» встреча была во Владивостоке (+25 градусов) — всё же Владивосток самый южный, я ж говорю! — а самая холодная — в Челябинске (-17).

2. Численность.

С первых же встреч турне (Мурманск, Екатеринбург) стало ясно, что пропаганда, за неимением других аргументов (их кандидат по регионам не ездит, на вопросы не отвечает, а людей к нему сгоняют проверенных), решила сделать полем боя численность. Фото с дрона задолго до начала встречи и комментарий в духе «опять никто не пришёл» — так можно было безошибочно выявить блогеров на подсосе и региональные СМИ, не гнушающиеся мелких подачек из администрации.

Не имея ни возможности, ни желания вести бесконечную полемику о численности (вместо существа поднимаемых вопросов), штаб принял принципиальное решение своих цифр не публиковать. Но это не значит, разумеется, что мы не вели подсчётов — на каждой встрече работали и счётчики на всех рамках, и волонтёры социологической службы, которые опрашивали пришедших о том, как они узнали о встрече (это помогало штабу налаживать инструменты оповещения).

Такой подход, я полагаю, вполне оправдался. Повестка в духе «опять никто не пришёл» очень быстро перестала вызывать что-либо кроме смеха (особенно после того как логика нарратива «граждане теряют интерес к кампании Навального» заставила нашистов-пропагандистов писать про «200-300 человек» в подписях к фотографиям с очевидно многотысячных встреч), при этом в каждом городе и местные жители и журналисты отмечали: не суть, какие именно цифры, но видно, что митинг-встреча Навального стал самым крупным политическим событием в новейшей политической истории соответствующего города.

Конечно, спорили о цифрах, всё равно — кто-то, допустим, писал и говорил о двух тысячах, а кто-то о трёх — но, при этом, и тот и другой отмечали, что самый большой митинг КПРФ в их городе собирал 200 человек, а самый большой митинг ЛДПР — 50. И где-то в этих рассуждениях местных журналистов или завсегдатаев главного городского форума обязательно звучала не вполне верная мысль: «Интересно, а сколько бы у нас собрала Единая Россия, если бы на её мероприятие не сгоняли бюджетников и студентов?»

Не вполне верная, потому что корректное сравнение звучит так: «Сколько бы собрала Единая Россия, если бы бюджетникам за участие в митинге грозили бы увольнением, студентам — отчислением, если бы встреча проходила бы на глухой окраине, а городские власти, помимо массированного запугивания, занимались бы организацией десятков «отвлекающих» городских праздников?» Нисколько. И вы это знаете. И в Кремле это знают.

Поэтому, пока одной рукой Кремль рассказывал «опять никто не пришёл» сказку, другой там собирали реальные отчёты с мест о численности, анализировали, паниковали и с утра до ночи думали: что бы ещё такое соврать, чтобы к Навальному поменьше пришло.

Участникам встреч-митингов в 27 городах организаторы раздали:

— 86200 флажков

— 120600 шаров

— 124200 табличек

(Безусловно, давали по несколько штук «в одни руки». Но общее представление о численности эти цифры дают).

3. Противодействие.

Самая, конечно, яркая история — это полностью сломанная нами практика применения 54-ФЗ о массовых мероприятиях. Я уже несколько раз подробно писал об этом, так что не буду снова напоминать матчасть (в частности — что закон вообще не предусматривает отказа на поданное уведомление без предоставления альтернативной площадки), и просто подведу впечатляющие итоги:

— Подано 2060 уведомлений

— Получено согласований: 4 (ЧЕТЫРЕ!)

— Получено безальтернативных отказов: 1325

Всё, в целом здесь уже можно ставить точку, сюда тыкать лицом всех, кто употребляет применительно к России слова «правовое государство», или там «политическая конкуренция», что-то говорит про «несистемную оппозицию» (а не про несистемную власть!) и т.п.

Всё же для полноты картины отметим — ещё 265 ответов местных администраций содержали в себе не предусмотренные законом предложения переноса даты проведения встречи, в 244 случаях мы не получили ответа в установленный законом срок (по закону это равнозначно согласованию, а на практике...на практике было 7 октября в Питере; там даже суд признал позже законность наших действий, что, разумеется, не помешало в день встречи полиции никого не пустить на Марсово Поле), и наконец, в 222 случаях соблюдалась видимость законности — нам предлагали альтернативную площадку (хотя почти всегда без какой-либо мотивировки). Из этих 222 ответов 158 содержали предложение неприемлемой площадки и/или времени («заброшенный аэропорт в 20 км от центра в 8 утра»—далеко не самый экзотический из вариантов), а оставшиеся 64 ответа, по нашим очень гибким критериям проходившие как «приемлемые» — это и были те, из которых мы пытались как-то выкроить логистически реальный маршрут...

«Бумажное» противодействие путём незаконных отказов — это лишь часть системы противодействия, на разработку которой команда Сергея Кириенко потратила, надо думать, не один день.

О «беседах», угрозах, запугивании, отмене маршрутов общественного транспорта (!!!), о всевозможных контрмероприятиях —«городских праздниках», раздачах халявы, о принудительно назначенных на вечернее время обязательных дополнительных "парах" и прочем сказано уже немало.

Честно говоря, трудно сказать, были ли все эти ухищрения так уж эффективны: например, перед встречей в Мурманске таких мер почти не было (Мурманск был в самом начале турне, и, видимо, методички по борьбе с Навальным ещё не было разработано) — и на встречу пришло более 3000 человек, это 1% всего взрослого населения города. Но второй раз тот же показатель — 1% населения — был достигнут в Смоленске, в конце турне, когда вся машина запугивания, принуждения и контрпропаганды была уже запущена на полную мощность.

Что не подлежит сомнению — так это то, что действия всех чиновников, завучей, людей в погонах, которые были частью этой машины, в прекрасной России будущего получат должную оценку по ст.149 УК РФ, которая в точности за эти действия и предусматривает уголовную ответственность.

Что не подлежит сомнению — это то, что все эти действия повлекли за собой существенный рост узнаваемости Алексея Навального — уж безусловно более «прошаренные» студенты не преминули рассказать своим «аполитичным» однокашникам, в честь чего нынче внеплановые занятия, а бюджетники — коллегам, что это за внезапный фестиваль варенья такой.

Наконец, самая неприятная часть противодействия — обыкновенный силовой беспредел. Не считая сорванной встречи 7 октября в Питере и 29 сентября в Нижнем Новгороде (привет из Нижнего Новгорода!), которые были обе совершенно согласованными с точки зрения закона и всё равно повлекли за собой массовые задержания и аресты, ещё в 8 городах из 27 координаторы и сотрудники штабов столкнулись с репрессиями, несмотря на то, что сами встречи прошли успешно и без нарушений. Это в чистом виде месть — ну и тоже, конечно, элемент запугивания.

Особенную ярость вызвали наши встречи на частных площадках, не требующие согласования: во всех четырёх городах (Тамбов, Иркутск, Ижевск, Пермь), где такие встречи прошли, организаторы были подвергнуты политическим репрессиям.

4. Что вышло и что не вышло.

Конечно, в этих условиях можно сказать, что это чудо, что что-то вышло — но мы постараемся быть более объективными.

Частично вышло «сломать» бетонную стену отказов: из 27 встреч лишь 19 мы провели в рамках процедур согласования по неработающему 54-ФЗ, выбирая между плохими и очень плохими площадками, а в 8 городах мы смогли обойтись без этого: 4 частные площадки, 3 встречи в «гайд-парках» (Саратов, Кемерово, Барнаул) — там, где по местному закону такие встречи не требуют уведомлений и 1 особенно ценная встреча в Самаре — по решению суда. Тут ещё надо учесть, что 100% отказы пошли начиная с третьей волны уведомлений, после того, как мы очень успешно провели первые 6 встреч 15-17 и 22-24 сентября, то есть реальное соотношение нашей борьбы с беспределом — 8 встреч из 21, почти 40% , это важно.

Но хотелось большего. Из-за лютого давления властей и силовиков сорвались частные площадки в Красноярске и Калининграде, встречи в Саратове и Самаре прошли без оборудования (и укравшим его полицаям ничего за это не было). Не вышло найти частных площадок и провести встречи в городах-миллионниках, где мы их искали адресно — в Воронеже, Уфе, Казани, Ростове-на-Дону — и эти миллионники остались вообще без встреч; желающие арендодатели были, но страх оказывался сильнее.

Ну и Москва и Питер. В Питере было несколько вариантов по частным площадкам, которые срывались в последний момент. И в Питере был прекрасный, чудесный гражданский протест 7 октября, когда тысячи и тысячи горожан всё равно вышли на улицу, даже зная, что Навальный арестован по нелепому обвинению (а на самом деле — просто чтобы не портить дедуле Путину юбилей) и не приедет. Всё равно вышли — герои. Но очень жаль, что наших усилий не хватило, чтобы провести встречу в Санкт-Петербурге, и штаб не снимает с себя ответственности.

Москва же — совсем особая история. Все понимают — Москва ключевой город. Поэтому Путин и превращение всей России в мертвую зачищенную политическую Чечню начал с Москвы. Только в Москве ещё задолго до начала турне был введён полный запрет на использование закона 54-ФЗ, полный запрет на любые политические мероприятия.

Московскому штабу — кажется, вообще, единственному из всех 83! — местные власти не согласовали ни одного агитационного куба (несколько тысяч (!!!) отказов у нас на руках), в мае было сорвано открытие штаба (надавили на клуб Volta), в июне — митинг на проспекте Сахарова (путём давления на подрядчиков по оборудованию). Мэрия Москвы и Мосгорсуд со всеми своими районными ложноножками жёстко встали на страже беззакония и не оставили нам ни одного шанса на проведение обычной уличной встречи (а ведь летом 2013 мы провели их 90!).

Про частные площадки и говорить нечего: даже Штабикон в августе нам пришлось проводить в Калужской области.

Это грустно и больно, и так быть не должно. Нельзя отдавать им Москву — тем более, как показали муниципальные выборы в сентябре, это не их город, а наш. В этом смысле, 24 декабря — момент истины, и вы знаете, что делать.

Хотели проехать 40 городов — вышло 27. Виной тому октябрь за решёткой, тут вины штаба, пожалуй, нет. Если бы не подарок Путину на юбилей — были бы очень близки к 40 городам.

Отлично сработали все без исключения региональные штабы (об этом уже писал, очень хорошо получилось всё с системой оповещения: рассылки, обзвоны, афиши, соцсети, волонтёры, youtube-продвижение — все инструменты внесли свой вклад и показали, что мы умеем держать живой контакт с сотнями тысяч сторонников по стране, что они — живые люди, а не просто цифры на сайте).

Результат известен: 27 митингов-встреч, каждый из которых в своем городе был крупнейшим политическим массовым мероприятием с 1991 года (а где-то, возможно, и с1905-ого).

Оценивать — вам.

Ну не совсем астрологи, а Совет Федерации. Но суть та же.

Сегодня официальное решение о проведении выборов опубликовано, и именно с этого момента начинают действовать все нормы и ограничения законодательства, касающиеся выборов — агитации, сбора подписей, сбора пожертвований.

Кандидатам предстоит уведомить ЦИК РФ о собраниях избирателей или партийных съездах, на которых они будут выдвинуты, сформировать и сдать в ЦИК весьма объёмные комплекты документов — и, начиная примерно со следующей недели, ЦИК начнёт регистрировать кандидатов, разрешая им открыть специальный избирательный счёт и приступить к сбору подписей в поддержку выдвижения.

Для настоящих кандидатов — тех, что берут деньги не из тумбочки, а могут объяснить происхождение каждого рубля средств на свою кампанию —это будет очень тяжёлый период времени. С того момента, как выдвижение состоялось — а это тот момент времени, как документы сданы в ЦИК — собирать пожертвования можно будет только на специальный избирательный счёт, открытый с разрешения ЦИК в Сбербанке.

Практика показывает, однако: на открытие счёта у Сбербанка уйдёт 2-3 дня (эджайл, ну вы понимаете), и столько же — прежде чем туда начнут поступать первые пожертвования (их оформление по всем правилам станет отдельной и огромной головной болью и для тех, кто переводит деньги, и для тех, кто получает). Или даже больше — ведь неслучайно все сроки кампании рассчитаны так, чтобы её начальный период приходился на праздники.

Так что, вполне возможно, настоящему кандидату (определение см.выше; я знаю одного такого, а вы?) придётся в течение недели-двух в концу декабря/начале января каким-то образом вести кампанию без денег. А как? Аренду всё равно надо платить, зарплаты тоже.

Выход один — в ближайшую неделю, пока все ограничения ещё не действуют и сбор средств можно вести любым способом, а не только на специальный избирательный счёт, надо бы создать запас, который позволит проскочить следующую пару недель.

Так что, действительно, в ближайшую неделю пожертвованиям хорошо бы удвоиться (ещё лучше — утроиться), на то есть чисто технические причины, которые я постарался выше изложить.

Не удивляйтесь, поэтому, что фандрайзинговых рассылок и напоминаний в эти дни будет больше обычного, а на следующей неделе они (временно) исчезнут.

Начинается новый, важнейший этап кампании — тот, к которому, собственно, мы весь год с вами и готовились.

Давайте нажмём и всё получится!