В первой рассылке для тех, кто записался в волонтеры президентской кампании Навального, штаб попросил волонтеров принять участие в публичном обсуждении шести базовых тезисов программы кандидата — поделиться в соцсетях, написать, что нравится, что не нравится.

Очень многие сделали это (спасибо!), но много было и таких писем:

И таких:

И хотя даже в России-2016 трудно себе представить, каким образом репост тезиса «Пора выбирать: больницы и дороги, а не дворцы чиновников» может стать поводом для уголовного дела, тем не менее людей, которые пишут такое, я очень хорошо понимаю и не осуждаю.

Потому что люди боятся. Потому что люди испуганы. Затерроризированы. (Любой словарь напоминает: террор — от лат. terror — страх, ужас). Потому что число уголовных дел, возбужденных «за перепосты» уже исчисляется сотнями. Возбуждает эти дела — государство, оно и выступает террористом.

«Дела за перепосты» — это акт государственного терроризма. Их единственная цель — запугивание граждан, никакой другой цели они не преследуют. Инструмент запугивания — заведомая хаотичность, ведь «дела о перепостах» стучатся в дверь к самым обычным людям без какой-либо системы; домохозяйка тут и студент там вдруг получают условный и реальный срок — в то время, как сотни и тысячи людей репостнувших или лайкнувших ровно тот же самый контент и дальше спят спокойно.

Именно так действуют террористы, взрывающие метро и самолеты: нестрашное становится страшным из-за хаотичности и непредсказуемости. Риск погибнуть от теракта в тысячи раз меньше риска погибнуть в ДТП; но страшно, потому что теракт вдруг выдергивает из жизни заведомо случайных людей, которые заведомо ничего не могут с этим сделать.

Ровно та же тактика и у террористов, которые возбуждают дела за перепосты: даже 300 уголовных дел (примерно столько их было за последний год; а приговоры к реальным срокам пока что остаются единичными случаями) на фоне 80 миллионов пользователей интернета в России означают, что на самом деле постить и репостить все что угодно в интернете гораздо безопаснее, чем ходить по скользким и неосвещенным улицам российских городов. Но хаотичность и предсказуемость делают свое дело: люди начинают бояться. Один испугался, другой — и вот, скорость распространения информации из экспоненциальной становится линейной; интернет становится вязкой и мутной информационной средой, перестает быть свободным. Этого террористы и добиваются.

И, надо признать, тактика не нова и тактика работает. Впервые они опробовали ее на «Болотном деле» — когда, опять же, выдернули и осудили 30 совершенно случайных людей. Каждой твари по паре — левого и правого, студента и домохозяйку, активиста и прохожего; именно для того, чтобы каждый мог на себя это легко примерить и для себя осознать: это может случиться и со мной, на их месте мог бы быть я. И испугаться; и отказаться от участия в больших митингах, например.

Вот все эти «дела за перепосты» — это, на самом деле, одно такое большое электронное «Болотное дело», хочется, чтобы все это понимали.

Первые дни после запуска кампании — очень трудные, очень насыщенные текущими задачами. И хотя мы всегда были (и будем) сторонниками максимальной публичности в работе, прямо сейчас ждать суперподробных отчетов не следует. Тем не менее, несколько слов обязан сказать.

Что сейчас происходит.

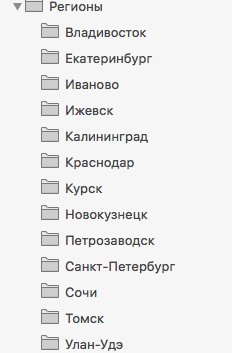

Все очень просто: нам через год надо будет собрать 400-500 тысяч подписей по всей стране (чтобы отобрать из них 300 тысяч, причем с условием: по 7500 штук в 40 регионах) в течение пары недель предновогодней суеты. Чтобы это хотя бы теоретически появился шанс сделать, надо сейчас отстроить всю инфраструктуру:

— чтобы к нам через сайт записались эти 400-500 тысяч человек, которые дадут заранее все данные, и пообещают подписаться в день Д;

— создать региональные штабы, набрать и обучить людей, которые подготовят подписные листы и в день Д смогут супербыстро собрать подписи с 7500 сторонников, записавшихся в базу; — чтобы появились деньги на всю эту региональную сеть, на аренду помещений и оплату труда сотрудников, на юристов и на привлечение новых сторонников; примерная смета предусматривает бюджет в районе 150-200 млн рублей (бюджет скоро опубликуем).

Вот эти задачи мы и начали позавчера решать. С одной стороны, вроде как очень успешно. За первые двое суток — всего за 48 часов — мы зарегистрировали на сайте кампании свыше 22300 человек (это более 7% от минимально требуемых 300 тысяч), и привлекли пожертвований на сумму свыше 5 млн рублей (это более 3% от минимально требуемых 150 миллионов). Вроде как если экстраполировать — получается, за пару месяцев все цели будут выполнены.

Но вы же прекрасно понимаете, что экстраполировать нельзя. Каждый следующий человек и рубль будут даваться труднее (и это совершенно нормально); предстоит хорошо поработать. Именно понимая это, мы и запустили кампанию ровно за год до начала «официального» сбора подписей.

Что сейчас делает штаб.

Соответственно, штаб сейчас готовит структуру, которая обеспечит решение стоящих перед нашей кампанией задач. Готовит ответы на тысячу вопросов:

— как будут создаваться региональные штабы, где, в каком порядке, кто будет ими руководить,

— какие агитационные материалы получат волонтеры (а уже более 6100 человек не только пообещали кандидату Навальному свою подпись в поддержку выдвижения, но и пообещали вложить в кампанию свои волонтерские усилия), чтобы с помощью этих материалов агитировать «неопределившихся»,

— как мы будем обеспечивать безопасность штабов, волонтеров, сборщиков, самих подписей;

— какие мероприятия мы будем проводить в Москве и в регионах...

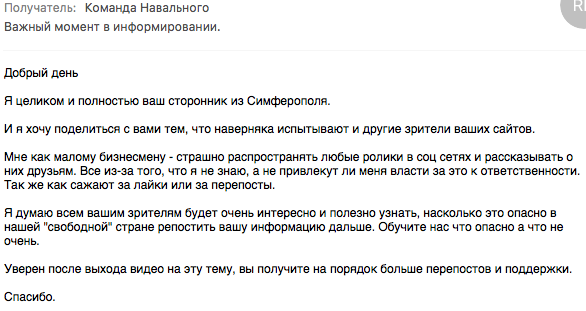

И так далее. Список почти бесконечный. Вот мы тут просто на доску список направлений выписали — по каждому из этих направлений появится целеполагание, ответственные, стратегия и план конкретных мероприятий — уже страшновато. Но справимся, не впервой.

Какие нам задают вопросы.

Самый частый и любимый вопрос — «как помочь»?

Помочь просто. См. список целей выше.

— пообещать поставить подпись

— прислать денег

— сделать так, чтобы подписей становилось больше.

Вот именно на последнем мы и сконцентрируемся в ближайшее время. Ведь мы просим подпись в поддержку выдвижения — не в поддержку даже самого кандидата Навального, а в поддержку факта его участия в выборах: за то, чтобы сделать выборы президента конкурентными впервые за 20 лет. Убедить поставить такую подпись можно вовсе не только сторонников Навального; идею о том, что на выборах нужна настоящая конкуренция, разделяет подавляющее большинство россиян (проводили об этом опрос, данные тоже опубликуем).

Поэтому мы скоро дадим волонтерам и сторонникам инструменты для того, чтобы они могли пойти к родственникам/друзьям/коллегам — пусть даже и скептично настроенным — и убедить их в том, что от их подписи за выдвижение Навального они в любом случае выиграют (даже если сами собираются голосовать за Путина).

Ну и еще задают много вопросов по программе и о прочем. На все эти вопросы блестяще отвечает сам кандидат, мне тут особо нечего добавить.

О чем нам пишут люди.

Много о чем. Все письма читаем; на все, требующие ответа — отвечаем обязательно.

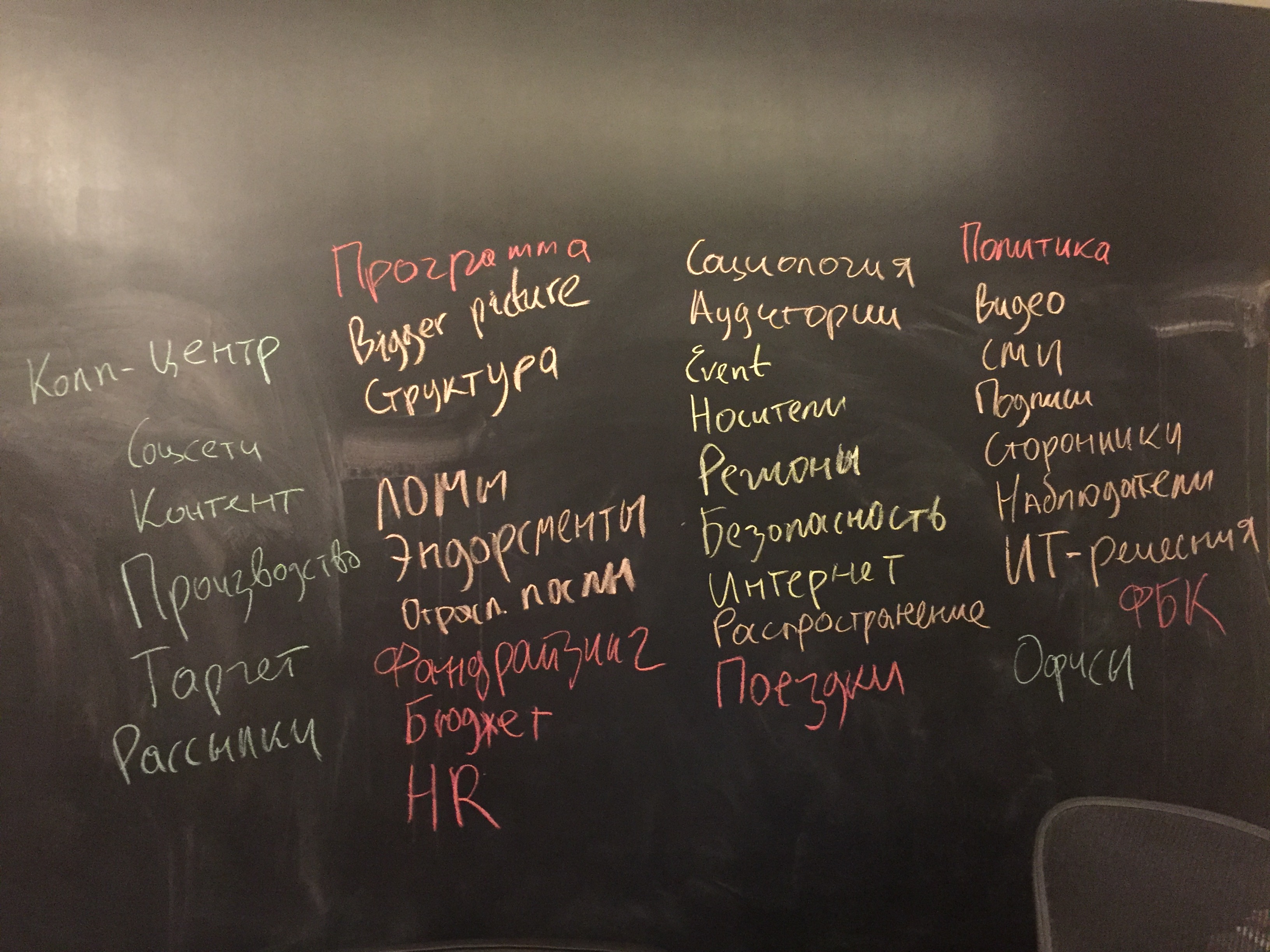

Самый приятный и милый тип писем — это письма «Я, Вася Иванов, юрист, живу в Ижевске, дайте знать, когда у нас откроется штаб — приду помогать». Все такие письма мы с благодарностью принимаем и складываем в специальные папочки (см. на картинке). И когда откроем штаб в Ижевске, то напишем Васе Иванову, и позовем его помогать.

А еще пишут: «Я, Петя Зайцев, программист, у меня есть для вас столько-то часов в неделю». И эти письма мы тоже складываем в специальные папочки. И тоже всех позовем помогать. Пишите письма, мы читаем!

Ну и важное: наберитесь немного терпения. Список направлений вы видели. Этого слона придется есть по частям. У нас год работы впереди. Нельзя в один день открыть 50 региональных штабов, создать всю линейку агитационных материалов, провести хакатон для программистов и замутить агитационный колл-центр — хотя, конечно, очень хочется все это сделать поскорее. Будем двигаться шаг за шагом, месяц за месяцем, по продуманному плану, в рамках которого все случится в свое время. И постепенно каждый, кто вызвался помогать, получит реальную возможность помочь и внести свой вклад в то, чтобы Алексей Навальный стал президентом России.

Бонус-треки.

— видео-интервью (и расшифровка есть) с CurrentTime

— интервью с TheInsider

Маленькая хорошая новость, но все равно хочу поделиться.

Вы помните: ровно 4 месяца тому назад мы с вами в рекордные сроки собрали 100 тысяч подписей на РОИ против «пакета Яровой», а ровно 2 месяца тому назад, когда шутовской «министр» Абызов, вопреки собственным регламентам, отказался рассматривать эту петицию — подали на него в суд.

Так вот, у этой истории есть продолжение: суд сначала отказался принимать иск (!), но потом наши юристы его додавили (ушло еще два месяца), и в середине января иск будет рассмотрен.

С одной стороны — маленькая победа. С другой стороны — наглядная иллюстрация того, как сложно приходится тем, кто пытается добиваться справедливости. Принять кривой, тупой и антиконституционный закон — секундное дело. А чтобы его отменить — иди подписи собирай, иди тупых министров пинай, иди по судам походи, чтобы просто заставить их выполнять собственные законы, порядки и регламенты. Для этого нужно немалое терпение и крепкая хватка.

Хорошая новость в том, что это все у нас есть.

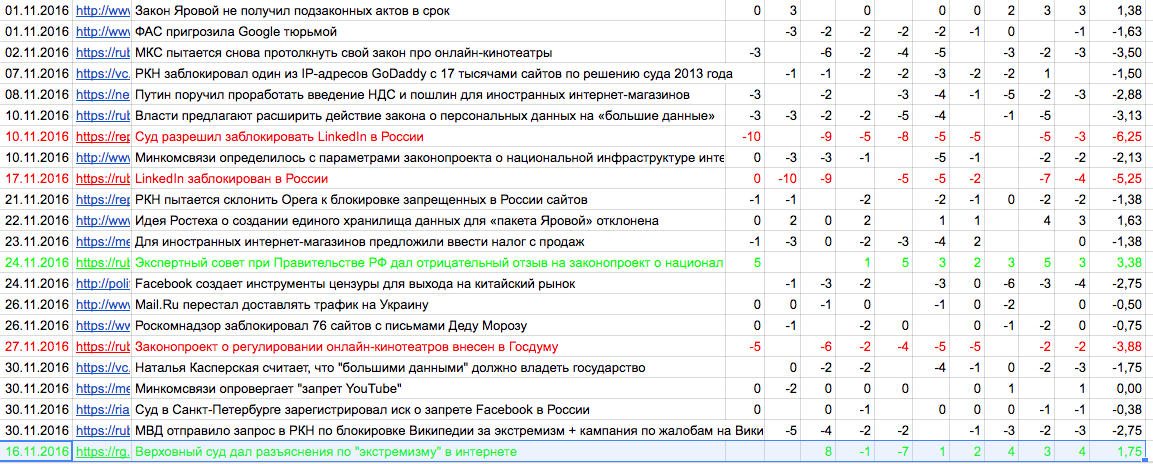

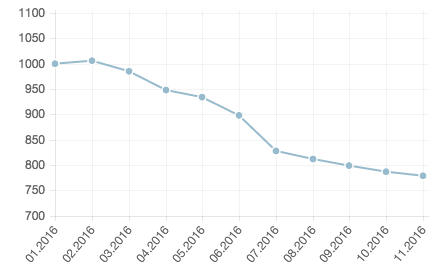

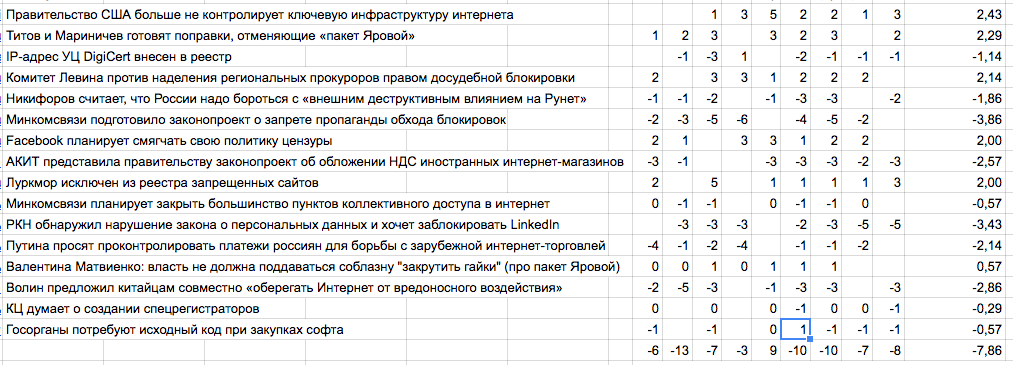

Все последние месяцы мы отмечали тренд на снижение темпов падения Индекса Свободы Интернета — и радовались этому. Казалось, вот-вот и случится первый месяц, когда индекс пойдет, наконец, снова вверх. Увы, не случился. Наоборот: снова быстрое падение: минус 34 пункта за месяц. Это самое значительное падение во втором полугодии — больше было в последний раз в июне, когда был подписан «пакет Яровой».

Что случилось; что изменилось в сравнении с прошлыми месяцами? Во-первых — и это бросается в глаза — снова стало гораздо больше влияющих на свободу интернета событий. Законодатели вышли с каникул, оживились лоббисты, изображают бурную деятельность министерства и т.д.: в итоге 22 значимых события в индексе, давно такого не было. Во-вторых, увы, появились новые вполне осязаемые ограничения, взяты новые рубежи. Самый яркий пример — блокировка LinkedIn, которая, прежде всего, показала, что то, что ранее считалось экспертами немыслимым, теперь вполне возможно.

Блокировка LinkedIn и собрала больше всего негативных баллов (сначала -6.25 пунктов за решение суда, потом -5.25 пунктов за саму блокировку: многие полагали, что какой-то компромисс все же будет достигнут, но этого не случилось). Далее в антирейтинге месяца — откровенно лоббистский и направленный на ограничение конкуренции и снижение качества услуг законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров (-3.88 пунктов), возможное введение НДС и пошлин для иностранных интернет-магазинов и, примечательно, новость вовсе не из России — новость о том, что Facebook создает новые инструменты цензуры специально для выхода на китайский рынок (-2.75 пунктов). Почему? Тоже понятно: российский рынок куда менее значим, чем китайский; и если уж в Китае Facebook готов пренебречь интересами пользователей ради наращивания рыночной доли, то что говорить о России. Беспринципная позиция важнейшей инфраструктурной интернет-корпорации — очень плохая новость для всего мира.

Эксперты ОЗИ про блокировку LinkedIn:

— Это самая плохая новость ноября. Ну как новость... они же могут - вот и блокируют (М. Климарев)

— Государство делом прощупывает почву по поводу того, как общество отнесётся к блокированию иностранных глобальных ресурсов. Начали с относительно безобидного LinkedIn (П. Диденко)

— Демонстрация успехов в области, где успехов нету (А. Солдатов)

— Прецедент, который показывает, что в России сверху сняли "стоп" в отношении блокировок больших интернет-сервисов (А. Козлюк)

— Даже в таком резонансном решении не потрудились нормально подготовить аргументы для суда, проигнорированы разъяснения Минсвязи (К. Казарян)

Хорошие новости, безусловно, тоже были — но, увы, их было меньше, и не таких ярких «по модулю». Экспертный совет при Правительстве РФ (который последовательно занимает очень здравую позицию по большинству вопросов регулирования интернета) раскритиковал сырой законопроект «о национальной критической инфраструктуре интернета»; Верховный суд разъяснил применение статей об «экстремизме в интернете» — и это позволяет надеяться на снижение количества уголовных дел за лайки и репосты.

Последнее событие стало самым неоднозначным за всю историю существования Индекса Свободы Интернета — никогда еще не было разброса оценок от -10 до 9 баллов (и даже после отсечения экстремумов разброс остался в 15 пунктов: от 8 до -7). Кто-то из экспертов счел, что само по себе закрепление практики по делам за мыслепреступления ужасно; но большинство все же решило отталкиваться от практических реалий — если число абсурдных уголовных дел снизится, это уже хорошо.

В оценке событий ноября и составлении Индекса Свободы Интернета за ноябрь приняло участие 10 экспертов; каждому из них большое спасибо за это. Напомню, что к нашей работе можно присоединиться — пишите письма.

Сходил вчера на «Эхо Москвы» в A-Team, которым принято пугать, и ничего страшного там не обнаружил. Ну то есть не все вопросы были приятными (но они и не должны быть приятными), и некоторые не показались мне глубокими — но было много весьма содержательных вопросов, и в целом, мне кажется, все получилось интересно.

Если вы слушали и дадите обратную связь, буду очень благодарен. Если вы не слушали, но послушаете (или прочитаете, или посмотрите) — еще более благодарен. На сайте «Эха» есть и аудиозапись, и расшифровка уже тоже есть, а видео я вот даже сюда прямо выложил:

Вообще, я вчера когда вышел с эфира — ужасно был собой доволен. Ехал в пробках сегодня утром, послушал — оказалось, что есть две проблемы. Во-первых, формат передачи предполагает, что тебя перебивают — я к этому был вполне готов — но получается, что ты сидишь, говоришь что-то связное, сам себя слышишь: а в эфире и на записи на это накладываются реплики ведущих, и получается гораздо менее связно и логично, чем кажется изнутри. Во-вторых, мусорных слов, особенно «там» и «так сказать» — выше всякого разумного предела. И если первая проблема — это вопрос к формату «A-Team», то вторая — исключительно ко мне вопрос. Ну, значит, буду работать над собой и над речью, заниматься буду.

Бонус-трек: большое интервью для Sib.fm — обо всём, от микрофонного дела до политической стратегии.

Минкомсвязи под руководством кандидата экономических наук Н.А.Никифорова завершило работу над законопроектом о «национальной критической инфраструктуре интернета».

Это очередной вредный и порочный законопроект, очередной шаг на пути к «китайскому» сценарию развития интернета — под прикрытием благозвучных целей, разумеется. Речь в нем идет о том, что все основные элементы инфраструктуры интернета (которые сейчас самоуправляются международными некоммерческими организациями, сформированными, в первую очередь, самими интернет-провайдерами), признаются «критическими» с точки зрения неких «национальных интересов», и управление ими передается правительству РФ и уполномоченным правительством субъектам. При этом «особенности регулирования элементов критической инфраструктуры устанавливаются Минкомсвязи по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности» — то есть с ФСБ России.

Чем же плохо «создание национальной инфраструктуры Интернета»?

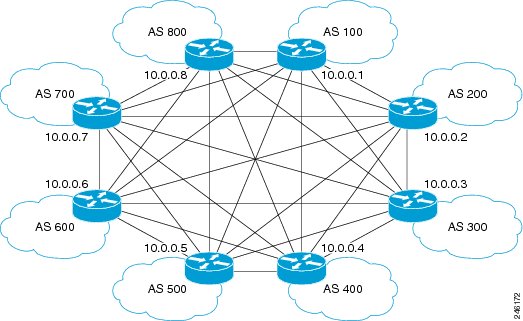

Посмотрите на любую картинку о том, как устроен и работает интернет. Вы увидите на ней «автономные системы», соединенные между собой по протоколу BGP. А знаете, чего вы на ней не увидите? Вы не увидите на ней государственных границ. В том числе, и государственных границ Российской Федерации.

Потому что так уж устроен интернет: пакеты данных с помощью протокола BGP сами прокладывают себе маршрут от отправителя до получателя через автономные системы, исходя из того, где между ними есть связи, где аварии, где какая загрузка, где пакет пройдет быстрее и лучше, а где хуже. Если вы читаете этот текст из Владивостока, то, вполне вероятно, предыдущий абзац дошел до вас через Шанхай, этот абзац — через Екатеринбург, а следующий дойдет через Лондон. Повлиять на это никто и никак не может, интернет устроен таким образом, что он сам, автоматически, все это решает и регулирует. Так вот он был задуман почти 50 лет тому назад, с тех пор так и развивается. И, благодаря этой уникальной способности саморегулироваться, стал сегодня тем, чем стал.

А Никифоров хочет добиться того, чтобы все пакеты данных, которые идут из России в Россию шли только внутри России. Искусственно внедрить концепцию «государственной границы» в прекрасную конструкцию интернета. Понятно, почему это плохо, почему это портит интернет: искусственно снижается количество доступных маршрутов трафика, снижается устойчивость работы сети (особенно при авариях и т.п.), резко вырастает зависимость от крупнейших российских операторов. Интернет будет медленнее, ненадежнее, дороже: просто потому, что там, где раньше было 100 возможных маршрутов, теперь останется 10. И ничего нового и конструктивного к структуре интернета законопроект Минсвязи не добавляет — только ухудшает то, что есть сейчас.

Зачем им это нужно? Ну тоже легко понять. С одной стороны, они хотят иметь возможность «в случае чего» полностью отключить российский интернет от международного. Ну, мало ли, чтобы в случае народных волнений люди не могли писать ничего во вражеские соцсети и читать вражеские сайты. А, с другой стороны, хотят, чтобы при таком отключении в России, грубо говоря, самолеты не падали и банки работали. Сейчас пока это невозможно: летом 2014 года Минкомсвязи проводило «учения» по отключению Рунета от глобальной сетевой инфраструктуры, и по результатам учений убедилось в очевидном: все просто ломается и перестает работать.

И вот теперь кандидат экономических наук Никифоров хочет освоить не одну сотню миллионов долларов, чтобы

— сделать интернет в России существенно хуже (тут все по Оруэллу: Минкомсвязи, которое отвечает за развитие интернета, портит его)

— полностью задублировать в России прекрасно работающую, надежную, саморегулируемую (и никем не контролируемую) инфраструктуру сети

— получить в свое распоряжение Большой Красный Рубильник, с помощью которого можно будет, по звонку из АП, выключить CNN, BBC, Facebook и YouTube в тот день, когда граждане России, наконец, захотят поднять жуликов и воров на вилы.

Хорошая новость в том, что вредность очередной попытки избыточно зарегулировать интернет понятна не только нам с вами; Экспертный совет при Правительстве РФ написал на законопроект отрицательное заключение:

В целом в законопроекте встречаются нормы двойного толкования, некорректные или не соответствующие действительности определения, неясность в вопросе финансирования «критической инфраструктуры национального сегмента сети Интернет». Текст законопроекта изобилует неточными или ошибочными определениями и терминологией о состоянии и принципах построения сети Интернет, к примеру, предлагаемое авторами выделение «национального сегмента сети Интернет» технологически и фактически некорректное. Интернет не делится на «сегменты» по какому-либо «национальному» признаку, тем более в привязке к произвольному набору доменных имен, напоминают эксперты.

Общество Защиты Интернета также считает законопроект о критической инфраструктуре национального сегмента сети вредным, будет следить за развитием ситуации вокруг него и предложит конкретные шаги по недопущению негативных последствий в связи с возможной реализацией этого законопроекта.

Во-первых, извиняюсь за более позднюю, чем обычно, публикацию Индекса Свободы Интернета — уезжал в отпуск после приговора. Во-вторых: вот, посмотрите, хороший тренд-то налицо. Есть ясное и четко видимое замедление падения индекса; его снижение в октябре — всего на 8 пунктов — стало рекордно низким с начала года.

И тут очень важно отметить, что это не случайное событие, а ясное следствие гражданской активности — ведь из 16 оцененных экспертами Общества Защиты Интернета событий октября сразу 6 получили положительную оценку, а из этих шести по крайней мере четыре не «упали с неба», а стали следствием той общественной деятельности и политической борьбы, которую ведут ОЗИ, РосКомСвобода и другие организации, защищающие интернет в России. Если бы не наша с вами активная позиции, совершенно точно не было бы той риторики вокруг «пакета Яровой», которую мы видим сейчас; не было бы изменения отношения Facebook'а к цензуре (про это напишу подробно отдельно), не было бы отката вредной идеи о наделении региональных прокуроров правом досудебной блокировки сайтов. Вся общественная деятельность по защите интернета, безусловно, вносит свой вклад в появление тех событий, которые в Индексе Свободы Интернета имеют положительный знак.

Но, к сожалению, пока что события с отрицательным знаком все еще перевешивают. Самой плохой новостью для российского интернета в октябре эксперты назвали подготовленный Минкомсвязи абсурдный законопроект «о запрете пропаганды обхода блокировок сайтов»(!); схожий отрицательный балл и у истории вокруг РКН и предполагаемой блокировки LinkedIn. На третьем месте с конца еще одна очень характерная история — о том, что Минкомсвязи активно развивает сотрудничество в области удушения интернета с главными экспертами по этим вопросам — китайцами. Эта тема близко примыкает к теме «национальной инфраструктуры интернета», про которую ОЗИ выступит с отдельным заявлением (или даже докладом).

Традиционно привожу некоторые из комментариев экспертов.

Про «запрет пропаганды блокировок»:

— Сначала запрет пропаганды операторам, потом всем, а потом и запрет самих инструментов. Приоткрывают новую калиточку репрессивного воздействия на сетевые коммуникации граждан (А.Козлюк);

— [небольшой балл] только потому что пока проект. С кривыми формулировками под которые можно будет подвести что угодно (С.Бойко);

— В такой формулировке закон будет явно непоследователен: почему провайдерам пропагандировать нельзя, а всем остальным можно. Соответственно, последует продолжение (В.Харитонов);

Про блокировку LinkedIn (которой, заметим, пока так и не случилось):

— Блокировка популярных сайтов стимулирует поиск путей обхода (И.Иванов);

— Событие плохое, но поскольку мало кто верит, что это будет сделано на практике, оно вряд ли является на самом деле значительным для жизни Рунета (А.Солдатов);

— Несмотря на то, что дальше разговоров пока не пошло, это очень плохая новость. Они, кажется, прощупывают возможность блокирования различных глобальных ресурсов. Решили начать с чего-то попроще (П.Диденко);

Про сотрудничество с Китаем в области интернет-цензуры:

— Обмен опытом в организации цензуры — очень плохо (А.Исавнин);

—Важно не само заявление, а то, что оно отражает нарастающий тренд сотрудничества с Китаем в области контроля над Интернетом (А.Солдатов);

— Волин продолжает свой цикл неоднозначных высказываний. При этом явно поддерживает прокитайский тренд регулирования и импортозамещения (С.Дарбинян).

Спасибо всем, кто помогает формировать Индекс Свободы Интернета!

Присоединиться к числу экспертов можно написав нам.

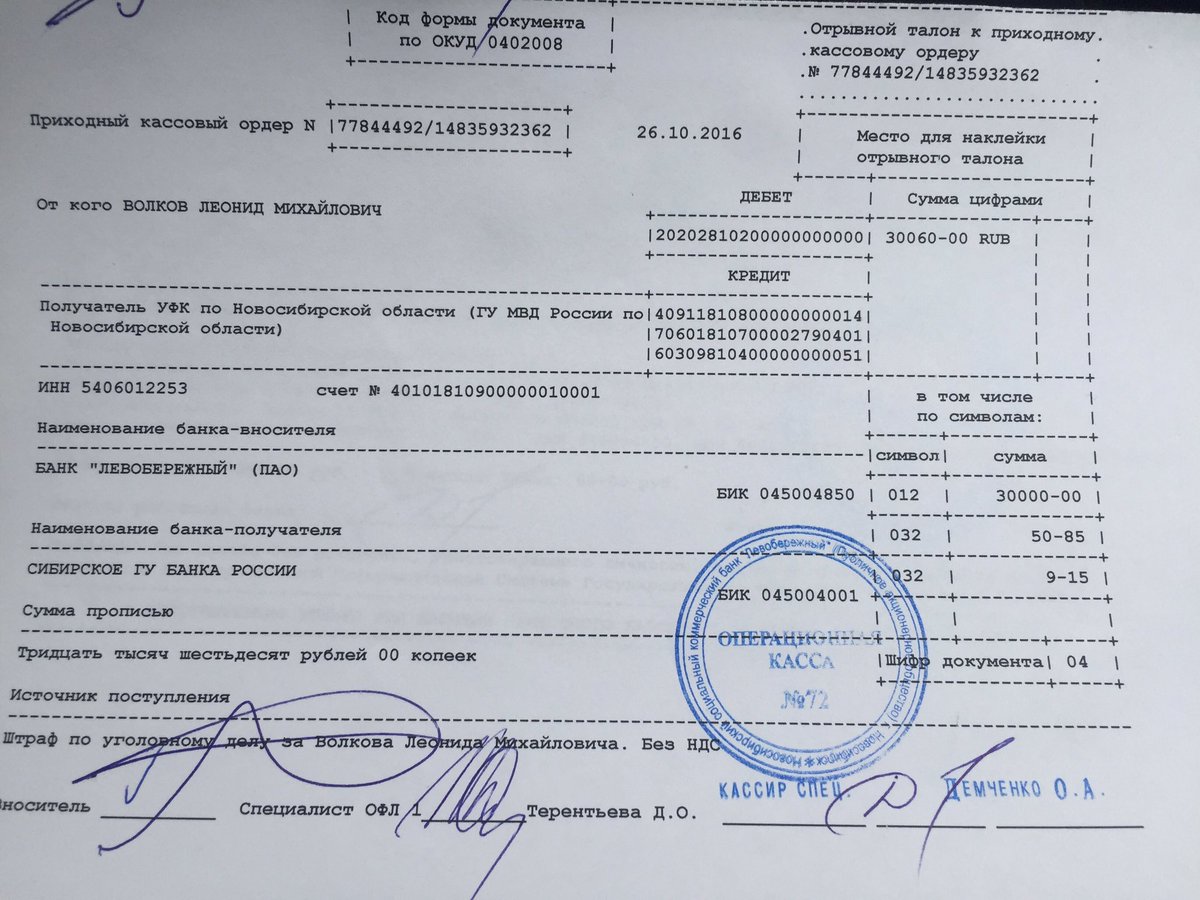

Примерно 40 минут потребовалось сегодня коллегии из трех судей Новосибирского областного суда, чтобы рассмотреть мою и моего адвоката апелляции на приговор по «микрофонному делу» — и оставить этот приговор в силе. Так что мой 28-й приезд в Новосибирск оказался и самым коротким; через четыре часа буду снова в Москве.

Было ли решение сюрпризом? Конечно, нет. Центральный районный суд Новосибирска два месяца назад пошел на довольно решительный шаг, переквалифицировав мне статью обвинения с тяжкой ч.3 ст.144 на небольшой тяжести ч.1 ст.144, и дав по ней минимальное наказание в виде относительно небольшого штрафа — лучше, давайте честно скажем, и быть не могло. И как говорят все, кто хоть немного понимает, как устроена судебная система в России сегодня — такое решение не могло было быть принято без консультаций с вышестоящим, областным судом. Поэтому оно было обречено на то, чтобы устоять в апелляции.

Сегодня около 13.00 по новосибирскому времени приговор по «микрофонному делу», таким образом, наконец-то вступил в законную силу — закончилась эпопея, которая продолжалась аж 15 месяцев, с июля прошлого года. С одной стороны — теперь я осужденный уголовник. С другой стороны — нет больше подписки о невыезде, а уплата штрафа позволяет мне рассчитывать и на немедленное снятие судимости (она в принципе снимается через год, но при уплате штрафа можно и раньше).

Ну и конечно это все не означает, что мы закончили. Прохождение апелляции дает право обратиться в ЕСПЧ — и это будет сделано в кратчайшие сроки, благо «Агора» любезно предложила свою помощь. С другой стороны, мы с адвокатом Бандурой решили не отказываться от дальнейшей борьбы и в российских судах и параллельно подадим также кассационную жалобу.

Ну а в целом, конечно, я очень рад, что все это закончилось. И спасибо огромное всем, кто поддерживал все эти 15 месяцев.

Свое выступление на апелляции, по традиции, публикую в полном объеме.

Уважаемый суд!Читать дальше

Основные юридические доводы мои и защитника изложены в наших апелляционных жалобах, и мне не хотелось бы отнимать у вас время их повторением. А я хотел бы кратко пройти по основным сущностным моментам.

Хочу подробно рассказать о том, как дела у Общества Защиты Интернета, а также спросить у вас совета (но это в конце).

I. Старые проекты.

Когда мы с Сергеем Бойко все начинали, мы договорились, что начнем с трех небольших проектов, а по мере того, как с ними будет все получаться, будем добавлять новые. Поэтому для начала расскажу, что с этими тремя проектами.

1. Индекс Свободы Интернета.

Все хорошо работает. Много уважаемых экспертов собрано, индекс ежемесячно публикуется и позволяет объективно оценивать состояние дел и, главное, его динамику. Мы же хотим повлиять на эту самую свободу интернета — поэтому без объективной метрики никуда, без нее мы и не узнаем, удалось нам на что-то повлиять или нет. Поэтому Индекс Свободы Интернета — это самый первый, базовый и важный проект. Динамика, кстати, пока негативная, но кое-какие положительные тренды наметились.

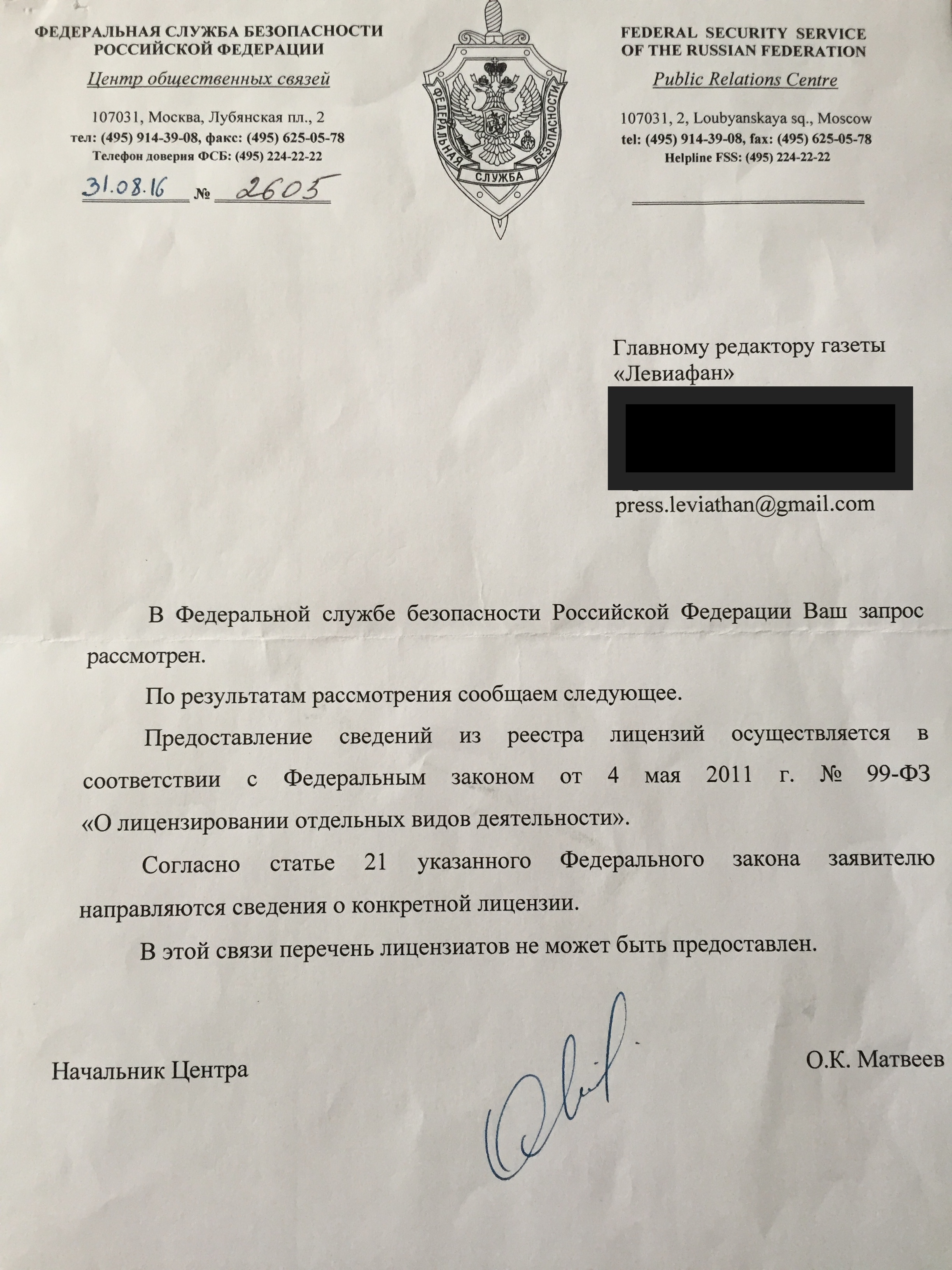

2. Атака на СОРМ.

Тут все сложнее (но никто и не обещал, что будет легко). То, что СОРМ — это зло, незаконная коррупционная кормушка для сомнительных личностей, с которой надо бороться — это мы понимали с самого начала; но как бороться? Мы разобрались подробно с тем, кто «зарабатывает» на СОРМе, и мы придумали проект «народного провайдера» для того, чтобы идти судиться с ФСБ о незаконности СОРМа.

Дальше проект немного забуксовал: два месяца ушло на получение лицензии для «народного провайдера», еще два месяца — на подключение его к сетям и подготовку узла связи к сдаче. Почему: потому что мы, конечно, не хотели «втемную» использовать вышестоящих провайдеров, к которым подключались, и сразу рассказывали им, для чего сдаем узел связи. Конечно, многие отказывались... Но, наконец, два провайдера, согласившихся нас подключить, нашлись. Узел связи готов, и мы его идем сдавать на следующей неделе (ура!).

Пока вся эта работа велась, мы не сидели, однако, без дела, и дальше разбирались в том, как что устроено с этим СОРМом. И выяснили одну важную вещь: рынок СОРМа еще и потому коррупционен, что, вопреки закону, ФСБ не ведет публичного реестра лицензиатов. Это дает им возможность говорить провайдерам «купи оборудование там, где я тебе скажу» (вместо «вот список, купи там, где хочешь»). Мы даже написали официальный запрос в ФСБ, и они прямо сказали, что список не дадут (хотя норма закона, на которую они ссылаются в своем письме, ничего такого в себе не содержит):

Соответственно, наш план атаки на СОРМ претерпел некоторые изменения:

— на следующей неделе сдаем узел связи, в ответ от нас требуют согласовать план СОРМ

— требуем предоставить список лицензиатов, нам отказывают, судимся

— после этого уже судимся за компенсацию расходов

Смысл, впрочем, остается прежним: выбить из-под СОРМ его экономическую базу. Если удастся сделать так, что провайдеры перестанут платить, или станут платить значительно меньше — СОРМ исчезнет. Потому что сейчас он не решает никаких задач, кроме одной-единственной — обдирания провайдеров (ну и абонентов, таким образом).

3. Мониторинг связности.

Ведется в автоматическом режиме с весны, а все интересные артефакты на графике проверяются в ручном режиме. Так, в последнюю неделю есть довольно заметное снижение связности, но оно было вызвано тем, что отваливались болгарский оператор Sofia Connect и германский M-NET, которые были напрямую связаны суммарно примерно со 150 российскими провайдерами; это не выглядит системной проблемой, а выглядит временной трудностью, причем не на российской стороне. Короче говоря, Индекс связности работает так, как и задумывалось: дает грубую интегральную оценку состояния дел — примерно как температура тела человека — а дальше уже мы начинаем смотреть вручную детали. И пока видим, что все хорошо.

Конечно, нам хочется повысить точность мониторинга связности (я еще напишу отдельно большой пост о том, почему это важно), и с этой целью в конце августа ОЗИ совместно с рядом партнеров провело первый российский хакатон по интернет-измерениям. Времени на подготовку взяли недостаточно, поэтому первый блин вышел слегка комом, тем не менее, что-то получилось.

Наибольшего успеха добилась команда под руководством Сергея Тяпкина, которая проводила сравнение данных о российской трансграничной связности по данным протокола BGP (используемых в данный момент ОЗИ для построения графика связности) и данных о российской связности по данным проекта RIPE Atlas. Результат сравнения данных за один день показал довольно серьёзное расхождение: связи видимые протоколом BGP и в общем массиве traceroute измерений RIPE Atlas совпали неожиданно мало. Благодаря тому, что на хакатон приехал Виктор Наумов из RIPE NCC, из этого получилась важная обратная связь для RIPE NCC о том, как реально устроена сеть в России в сравнении с тем, как она выглядит для регистратора. Новый хакатон подготовим получше и проведем, вероятно, в начале декабря.

II. Новые проекты.

Не то, чтобы мы планировали брать что-то еще на себя, но само собой так сложилось, что задачи прыгали на нас и вешались нам на шею, и, объективно говоря, надо выделить еще три направления деятельности, которыми мы сейчас активно занимаемся.

4. Международное сотрудничество.

К внешнему миру, к крупным ИТ-компаниям постепенно приходит осознание того, что слушать только позицию Роскомнадзора и других российских чиновников, для того, чтобы выстроить свою стратегию работы в российском интернете — недостаточно. Потому что простое следование постоянно меняющимся законным и незаконным требованиям российских властей — верный путь к убыткам и потере пользователей, а больше и ни к чему; история с требованием «локализации персональных данных» — яркий тому пример.

Крупные мировые ИТ-компании, поэтому, активно ищут тех, кто мог бы давать им альтернативную точку зрения на происходящее с российским интернетом, тренды и перспективы — и ОЗИ все чаще выступает таким партнером-аналитиком. Это важная и для них и для нас история: мы им объясняем, что слепо выполнять требования РКН не надо, что законы бывают разные (некоторые принимаются для того, чтобы применяться, а некоторые — только для того, чтобы ими пугать) и так далее. В перспективе, мы надеемся, это позволит крупным компаниям занять единую и крепкую позицию в противостоянии по крайней мере наиболее одиозным и вредоносным инициативам российского правительства.

Отдельная большая история — ситуация с банами в Facebook. Расскажу подробнее отдельным постом, но если кратко: ОЗИ взаимодействует с Facebook напрямую, и продолжает добиваться того, чтобы практике необоснованных банов был положен конец — и неважно, кого банят, Виктора Шендеровича или Сергея Железняка.

5. Просвещение.

Открытый ключ, сертификат, MitM, DPI, УЦ — все эти слова еще год назад были интересны только специалистам. Но в силу многих событий последнего года (и, надеюсь, хотя бы отчасти и благодаря деятельности ОЗИ) очень и очень многие «обычные пользователи» стали осознавать, что все эти слова и вопросы теперь становятся частью их повседневной жизни. Нас буквально постоянно теперь просят рассказать о том, как и что устроено в интернете, что угрожает безопасности обычных пользователей, во что могут вылиться те или иные активности нашего неуемно активного государства и т.д.

Нам это очень нравится, и мы никогда не отказываем. Выступаем на конференциях и семинарах, записываем обучающие видео, пишем статьи и отвечаем на вопросы. Российский интернет стремительно становится таким местом, где даже самому рядовому пользователю лучше быть хорошо осведомленным о рисках и опасностях, поэтому мы считаем просветительскую деятельность важной частью того, что делает ОЗИ. Вот лишь некоторые избранные материалы этого года:

— видеоролики: про государственный MitM, про пакет Яровой, про СОРМ;

— статьи: про пакет Яровой, про дешифровку трафика, про защиту от дешифровки (платная);

— карточки: про защиту электронной почты.

Прямо сейчас в работе еще ряд материалов на эти и смежные темы; требует много времени, но очень важно, и будем этим и дальше заниматься.

6. Пакет Яровой.

Тут все понятно, «пакет Яровой» сам себя не отменит, надо им заниматься. Проводить митинги, собирать подписи, пинать нерадивых чиновников, заниматься просвещением, разоблачать жуликов-бенефициаров. Тут вот в чистом виде: «делай, что должно — и будь, что будет». Благо, получается-то неплохо. Работаем.

III. Что дальше.

Есть ощущение, что мы дошли до предела объема задач, которые можно решать просто вдвоем на волонтерской основе в свободное от зарабатывания денег время. Ну, вы сами видите по списку задач. И вот надо понять, что дальше делать:

— оставить все как есть,

— брать новые задачи (какие?), отказываясь от каких-то из нынешних (каких?),

— пытаться организационно расти (например, объявлять краудфандинг, официально регистрировать НКО, набирать сотрудников в штат и т.д.),

— другие варианты.

Интересует ваше мнение, ну и в целом любая обратная связь о работе ОЗИ интересует.

14 октября 1926 года вышла первая книга о Винни-Пухе, а 14 октября 1964 года Леонид Брежнев возглавил советское государство.

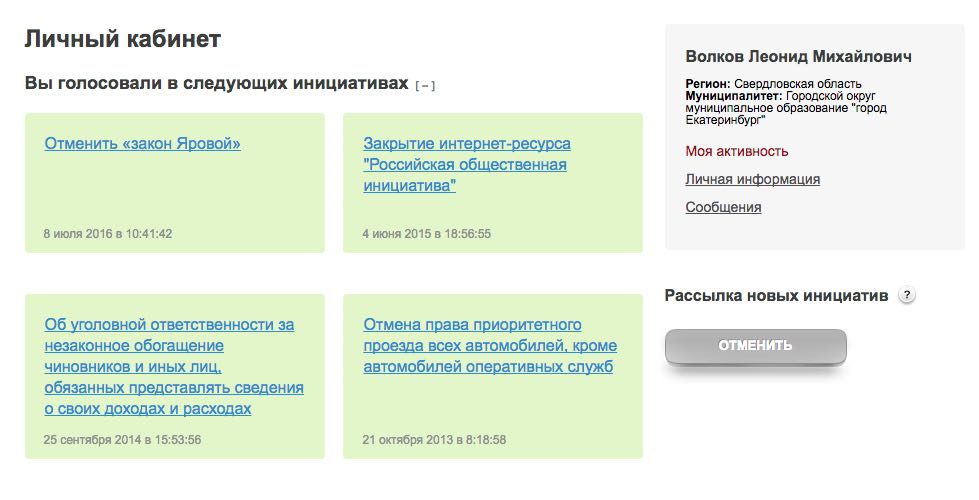

А еще сегодня прошло ровно два месяца с того дня, как было собрано 100 тысяч подписей под петицией против «закона Яровой» на РОИ.

Не то, чтобы мы возлагали надежды на эту петицию, но было интересно посмотреть, какой будет реакции на нее при обязательном по закону формальном ее рассмотрении. Все-таки РОИ — это ж не просто так, это механизм, созданный для реализации предвыборного обещания Владимира Владимировича Путина в 2012 году. Он тогда перед выборами — и после декабрьских протестов 2011 года — пообещал всю эту электронную демократию: что петиции, набравшие больше 100 тысяч голосов, будут рассматриваться.

И после выборов даже назначил специального министра — Михаила Абызова — который будет этим заниматься.

Но Владимир Владимирович Путин опять соврал.

В соответствии с положением о РОИ, инициатива, набравшая 100 тысяч голосов, должна быть рассмотрена экспертной группой абызовского «Открытого правительства» в двухмесячный срок. Он истек сегодня. Рассмотрения не было.

Этим бездействием чиновника нарушаются права всех ста тысяч подписантов петиции, мои в том числе.

Поэтому мы подготовили исковое заявление в суд (от моего имени и от имени юристов ФБК — они тоже, конечно, подписывали петицию) с требованием признать бездействие Абызова незаконным.

Да, это можно назвать тактикой тысячи булавочных уколов — пусть так. Но мы обещали не ослаблять нажим на «пакет Яровой» — и не будем.