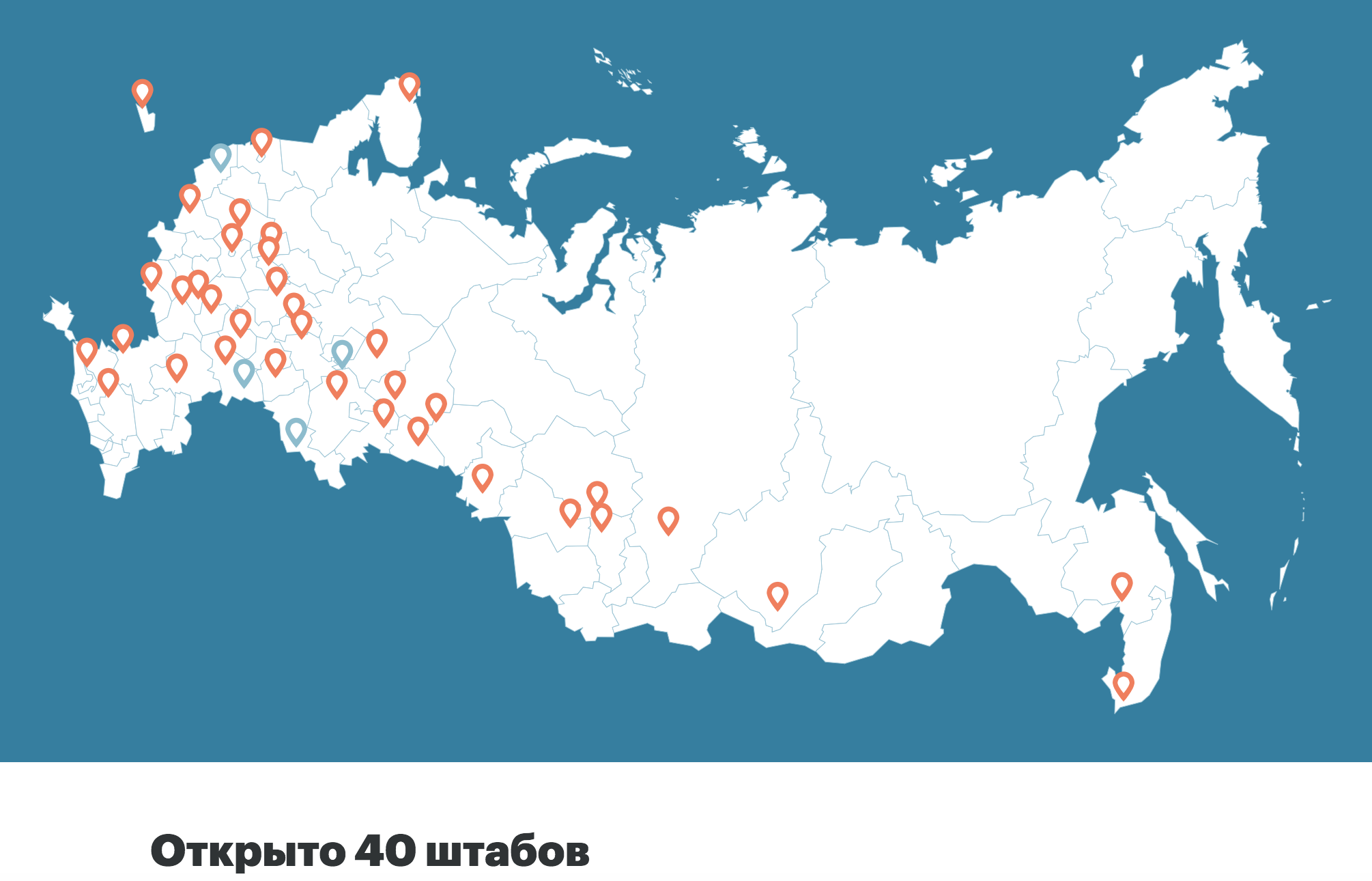

Ух я давно не писал таких постов — почти два года! И так мне радостно снова писать: в трех городах России открываются новые штабы Навального.

Мы очень сильно должны были сократить нашу сеть год назад — по понятным причинам: закончилась президентская кампания, объемы краудфандинга существенно снизились, мы сократили две трети сотрудников и закрыли половину штабов. Это грустно — но естественно, нельзя же все время жить в состоянии максимальной мобилизации. Кампания заканчивается, люди расходятся, возвращаются к «мирной жизни». Но ядро сети сохранить удалось, а, главное, удалось найти и придать смысл его работе после кампании. Не просто значиться, не просто быть точками на карте — а вести конкретные политические проекты в регионах, которые будут привлекать новых сторонников. И у нас это получилось.

Собственно, лучшая оценка качества работы штабов Навального — рост количества сторонников и волонтеров, которые регистрируются на сайте региональных штабов, а это, в свою очередь, приводит и к росту пожертвований, которые мы получаем. И мы решили рискнуть, и открыть несколько новых штабов. «Рискнуть» — потому что открытие штабов означает принятие долгосрочных обязательств; в ежемесячный бюджет добавляются три новых арендных платежа, шесть новых платежей по трудовым договорам. Но мы надеемся, что работа новых штабов будет так хороша, что оправдает эти расходы.

Встречайте!

Курган: координатор Михаил Кузовков.

Пенза: координатор Антон Струнин.

Смоленск: координатор Андрей Волобуев.

Если вы внимательно следили за президентской кампанией Навального — имена эти вам знакомы. И Михаил, и Антон, и Андрей и тогда были координаторами в своих городах. И после того, как мы закрыли их штабы год назад — продолжили работать, сотрудничать с нами уже как волонтеры. Не потерялись, не плюнули, не отказались от своей политической позиции. Очень радостно, что эти отличные парни снова с нами в строю как полноценные координаторы.

Мы работаем над открытием еще двух-трех штабов в течение мая-июня, следите за новостями. И, конечно, не забывайте, что все это возможно только благодаря вашей поддержке.

А вот как работают те штабы, которые уже открыты — примеры только за эту неделю.

Штаб в Кемерово организовал кампанию за сохранение Рудничного бора — лесопарка, в котором губернатор Цивилев задумал построить монструозную «статую святой Варвары». Кампания длилась 203 дня — это было долгое противостояние — но в итоге те же самые депутаты кемеровского горсовета, которые сначала разрешили строительство в бору, проголосовали за запрет этого строительство. Большая общественная кампания — и успех.

Штаб в Липецке празднует отставку главы Задонского района Григория Мосолова, который был нами уличен в многомиллионном воровстве на закупках компьютеров в школы Задонска. Сначала господин Мосолов угрожал штабу судом, а потом стал фигурантом уголовного дела и отправился в отставку.

Штаб в Хабаровске выпустил эпичное расследование про экс-мэра Соколова, его шесть американских квартир и его мафию, которая помогла ему украсть сотни бюджетных миллионов за 18 лет мэрства. Рекорд для всех региональных расследований — более 350 тысяч просмотров! И вот первый результат — ушел в отставку один из ключевых фигурантов расследования, вице-мэр Лебеда. Надеемся, что отставка — это лишь первая, короткая остановка Лебеды на пути в тюрьму.

Надеюсь, наши новые старые коллеги из Кургана, Пензы и Смоленска скоро порадуют нас не менее впечатляющими успехами!

Политические репрессии — это не только и не обязательно обыски в 6 утра, аресты и пытки. Это понятие гораздо более широкое — у авторитарного государства есть богатый набор инструментов для подавления неугодной политической деятельности. И проводниками политики репрессий могут быть не обязательно и не только садисты-эшники и фашисты-фсбшники, но и интеллигентные офисные белые воротнички со светлыми лицами. И они, конечно, немногим лучше, даже если их зовут порой в Давос или, допустим, в Bell Club, раскланиваются с ними при встрече или дружат с ними в фейсбуке.

Но обо всем по порядку (и наберитесь терпения: пост очень длинный, но о важном).

Для начала — представьте себя на моем месте. Вот вам надо организовать бесперебойное функционирование региональной сети штабов Навального. Чисто организационная задача.

Дано.

1. Есть около 40 региональных офисов. Нужны договоры аренды, договоры на интернет, уборку, охрану, вывоз мусора и прочую коммуналку, надо покупать расходники к технике и иногда саму технику, чай-кофе-плюшки, финансировать какие-то текущие мелкие расходы. Разумеется, большинство арендодателей не соглашается работать с физлицом, им нужен контрагент-юрлицо, нормальный договор, оплата в белую. Да и мы не можем согласиться иначе работать.

2. Есть около 110-120 сотрудников суммарно в этих региональных офисах и в центральном аппарате в Москве, которые менеджерят работу этой региональной сети. Надо платить им зарплаты, надо платить отчисления в соцфонды и налоги с этих зарплат. Опять же, все официально. В месяц суммарно что-то около 2 млн рублей на аренду и обслуживание офисов, 5-6 млн на зарплаты и, соответственно 2 млн рублей на налоги. То есть надо порядка 10 млн рублей распределить по всей этой системе каждый месяц, просто чтобы она работала.

Когда вы дочитали до этого места, вам уже должно быть совершенно понятно, что для решения подходит исключительно одна организационно-правовая форма — некоммерческая организация, а именно — фонд. Не будет юрлица — не будет аренды и сотрудников. Коммерческое юрлицо, разумеется, не подходят: как в него деньги попадут? Следовательно, надо регистрировать фонд, куда будут люди жертвовать деньги, а фонд будет заключать договоры и тратить эти деньги соответственно своим уставным задачам. Звучит просто?

3. Но мы живем в России. Ваш (наш) фонд планирует заниматься финансированием самой что ни на есть политической деятельности. Абсолютно легальной и законной, но политической. Штабы Навального в регионах и митинги проводят, и в выборах участвуют, и расследования выпускают, и с чиновниками воюют. И как только в ваш фонд попадет один зарубежный рубль — просто если кто-нибудь его туда пошлет — он тут же станет «иностранным агентом», и его закроют.

4. Казалось бы, у этой проблемы есть простое решение. Подключаете платежный шлюз типа Яндекс.Кассы у Яндекс.Денег: там можно настроить, чтобы деньги могли приниматься только от граждан России. Но только вот незадача — еще очень давно, в самом начале краундфандинга на штабы, Центробанк тупо запретил Яндекс.Деньгам с нами работать. Это было еще в январе 2017 года. (Тут надо сказать, что Яндекс.Деньги хотя бы начали работать и пытались помогать, а другие платежные шлюзы и начать боялись). И если для любой благотворительной организации в России работает схема с платежным шлюзом, то для штабов Навального она сразу была заблокирована Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной.

Подумав над сложившейся ситуацией, вы, несомненно, придете к тому же выводу, к которому пришел в свое время и я. Придется, значит, самому становиться таким платежным шлюзом.

5. То есть работа сети штабов финансируется пожертвованиями граждан, которые прилетают в самое разное время по самым разным каналам: микроплатежами на карты Сбера и Альфы (карты, открытые на мое имя), переводами в биткоинах и на PayPal, переводами на счета в российских банках, покупками в магазине мерча.

6. А вы все эти пожертвования как-то собираете в одну кучу, конвертируете каким-то образом биткоины в рубли, и потом уже от своего имени — от имени гражданина Российской Федерации — жертвуете в специально созданный фонд. Его реквизиты тогда уже лучше никому не показывать (чтобы, опять же, враги туда иностранный рубль не закинули), вы просто пропускаете все платежи через себя.

Вот так мы и работаем уже почти 2.5 года — все то время, что существует региональная сеть штабов. Все еще звучит не очень сложно? Вы не замечаете, какие у этой системы работы есть узкие места?

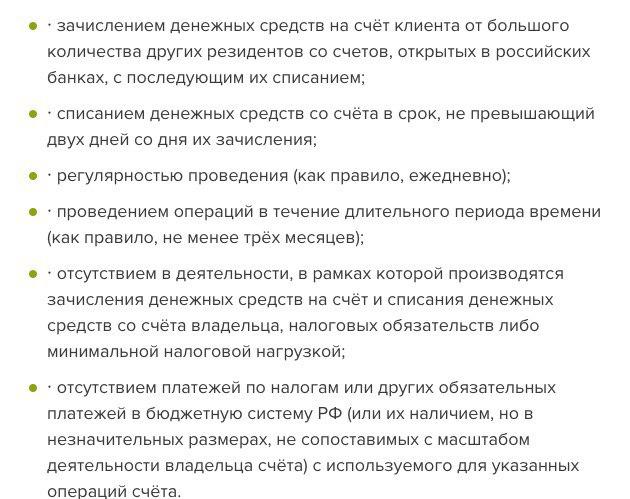

А теперь прочитайте формальные критерии того, что Центробанк называет «веерным транзитом» — видом операций, которые он распознает как «обналичку» и за которые карает внесением в свой знаменитый «черный список».

Ой. Пункты 1-4 из этого перечня критериев — это буквально определение краудфандинга! То есть то, что для нас — краудфандинг и финансирование деятельности региональной сети, то для ЦБ — «веерный транзит» и «отмывание». А если, допустим, я отправляю от себя дальше деньги напрямую региональным координаторам, не проводя их через фонд — то, немедленно, возникают и критерии 5-6 тоже. Ведь дарение денежных средств налогами не облагается. Фонд-то все зарплатные налоги платит, но бывают же ситуации, когда скажем надо отправить деньги в регион на печать каких-нибудь листовок, на ремонт сломавшегося квадрокоптера, на покупку какого-нибудь реквизита для видео — это через бухгалтерию фонда может быть затруднительно провести. В чем проблема, когда я собранные донаты дальше передаю региональному координатору в порядке дарения? А вот в этом. Но ладно мелкие расходы. А еще круче — с оплатой штрафов. Вы же знаете, что мы компенсируем всем незаконные штрафы, полученные за участие в мирных митингах. Там уже хорошо за 20 миллионов рублей перевалило. А система ведь та же самая: деньги капнули на мой кошелек, я отправил нашим юристам, которые ведут полный учет и контроль, а юристы дальше уже пострадавшему. Перечитайте критерии «веерного транзита» выше... Снова ой.

И речь не идет о каком-то виртуальном риске. Мои счета в Сбербанке и Авангарде госпожа Набиуллина именно что включила в свой «черный список». Счет нашего юриста Жени Замятина туда же попал. Формально — это еще не приговор, а только рекомендация банку разобраться. На практике — банкам связываться не хочется с таким геморроем. И если Сбербанк реально запросил документы, разобрался и, по крайней мере пока, отстал, то Авангард заблокировал счет сразу и без разговоров. Только две недели спустя мы до них достучались, сейчас тоже начали разговаривать, вышли на связь, может и получится ситуацию исправить. Но нервов попорчено немало, а времени потеряно еще больше.

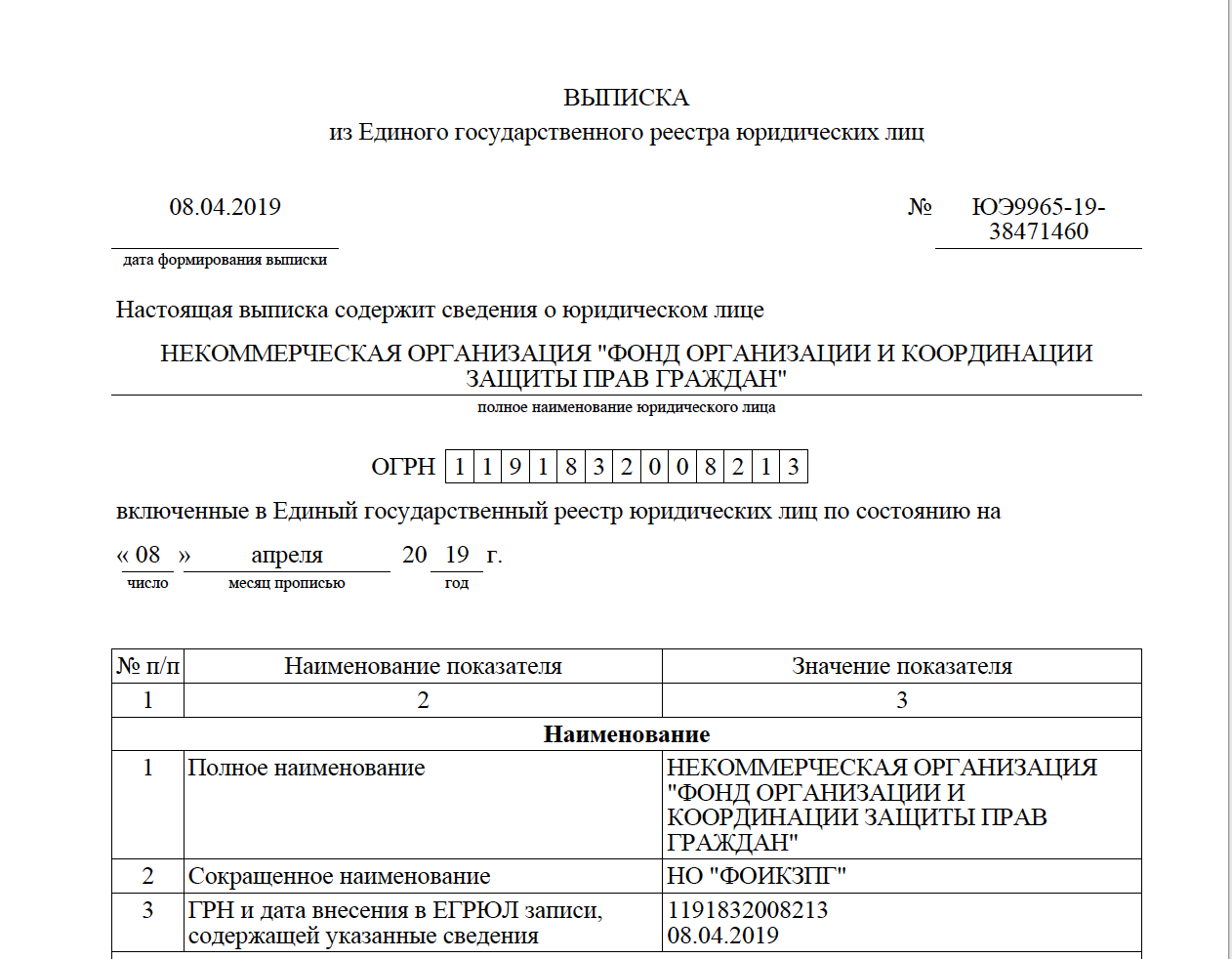

Но это не все узкие места. Если обычные юрлица регистрирует налоговая, и это отлаженная автоматическая операция, то некоммерческие организации (включая фонды) — вотчина Минюста. Того же самого Минюста, который уже восемь раз незаконно отказывал нам в регистрации партии (а партия — это тоже разновидность некоммерческой организации всего лишь). За три года проверено экспериментально и многократно: если принести в любое отделение Минюста в России простой и ясный комплект документов на регистрацию фонда, где в учредителях будет значиться некто Волков, или, допустим, некто Жданов — результатом будет отказ. Немедленно найдется какая-нибудь «неустранимая» ошибка. Даже если с точно таким же уставом (но с другими учредителями) фонд был зарегистрирован в этом же месте на прошлой неделе. Мы даже специально такие эксперименты ставили!

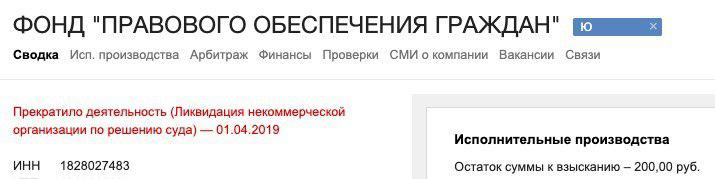

А еще Минюст может взять и проверить (внепланово, просто так! планово — раз в три года, а для внеплановой проверки нужны, вроде как, основания, но кого смущают такие мелочи) работающий фонд, найти там «нарушения» (нарушением, как вы понимаете, может быть все что угодно) — и обратиться в самый честный и справедливый суд с требованием этот фонд закрыть, ликвидировать. Какое решение примет суд? Ну вы понимаете. И начинай сначала...

И это тоже не фигура речи. Весь 2017 год мы выкручивались с помощью фонда «Пятое Время Года», который у нас был зарегистрирован до кампании. Осенью 2017 года прискакал Минюст, провел проверку, никаких нарушений не нашел... обратился в суд и ликвидировал фонд. Пока он ликвидировал, мы пытались создать новый — нам не давали. Просто тупые отказы. Наконец, удалась военная хитрость: просили клич по регионалам, и у Ильдара Закирова, юриста удмуртского штаба, нашелся давно зарегистрированный, недействующий фонд (под названием «Фонд Правового Обеспечения Граждан»), с подходящим нам уставом и видами деятельности. Тихой сапой там, в Воткинске, смогли назначить меня директором этого фонда — и продержались еще год. И снова та же схема: Минюст, проверка, выдуманные «нарушения». Даже для проформы не предлагают нарушения устранять! Сразу подают иск о ликвидации. А ликвидация — это с каждым арендодателем поговори, чтобы договор переоформить и чтобы он при этом не паниковал (с чего это вдруг переоформление?), со всеми сотрудниками тоже, в бухгалтерии караул... Это еще со старого фонда платили? А это уже с нового платим? А с какой даты? А тут перезаключили? А здесь переподписали? Реально, на пару недель, если не месяцев, выбивает из рабочей колеи каждая такая мелкая пакость.

А в тот момент, когда фонда нет? Людям-то надо все равно зарплаты платить, и арендодатели ждать не хотят. Единственный законный способ — я, как директор счета, со своего личного счета выполняю платежи по его обязательствам. И опять получается: физическое лицо получает деньги, и тут же отправляет их дальше. И да, представьте, сейчас в России, в рамках «борьбы с обналичкой», это немедленно приводит к зажиганию всевозможных красных лампочек и черных списков. Немедленно банки начинают слать запросы и всевозможные контролеры приходить с проверками.

Я все это пишу не для того, чтобы пожаловаться. Просто небольшой рассказ о том, что «под капотом» у слаженно работающей машины наших региональных штабов. И как слаженный тандем главы Центробанка Эльвиры Набиулинной (которая блокирует наши счета за каждый чих) и главы Минюста Александра Коновалова (который не дает нам регистрировать фонды и беззаконно ликвидирует уже зарегистрированные) вполне осознанно ставит палки в колеса этой машине и наносит ущерб, порой, не меньше, чем какие-нибудь тупые региональные менты с обысками и изъятиями техники. Такой вот white-collar crime по-русски.

Ну а хорошая новость в том, что и с ликвидацией последнего фонда мы справились. Зарегистрировали новый. Продолжаем работать.

И спасибо, что продолжаете нас поддерживать.

Так, я смотрю на часы (не в том смысле, что 1 апреля, а в том смысле, что давно обещал написать этот пост!) и вижу, что явно настало время рассказать подробно о том, чем занято Общество Защиты Интернета (и я в нем). Потому что я трачу на него все больше времени, и оно делает все больше проектов — и этот тренд будет только усиливаться, время такое.

Я в каком-то смысле этим даже горжусь. Угадал. Когда осенью 2015 года, после Костромы, мы с Сергеем Бойко сидели, грустили, и думали о будущем, идея о том, что надо заниматься именно свободой интернета была вовсе не такой уж очевидной — но мы в нее поверили. Спрогнозировали: противостояние власти и общества, Мордора и здравого смысла в вопросах свободы интернета будет только нарастать. И тут будет куда приложить усилия, сыграть на стороне сил добра. Угадали, и еще как. Хотя, конечно, лучше бы просто Путин отвалил бы от интернета, и деятельность ОЗИ оказалась бы ненужной. Но что есть, то есть.

2016 год был годом активного строительства нашей маленькой организации, но потом случился перерыв почти на два года, когда ОЗИ как бы и существовала, но работала, во многом, «по остаточному принципу»: полтора года я в режиме 24/7 занимался президентской кампанией Навального (и Бойко тоже, конечно), потом — семестр в Йеле. Мы кое-что сделали за 2017 и 2018 годы, к нам присоединилось несколько человек, мы нашли исполнительного директора (им стал Михаил Климарев) и технического директора (им стал Александр Исавнин), мы приняли участие в организации митинга в поддержку Телеграма в апреле 2018 года, мы не закрыли ни один из ранее запущенных проектов — но, надо честно сказать, сделать можно (и нужно) было гораздо больше.

Будем наверстывать.

Мы встретили 2019 год с новым сайтом. А еще мы в январе провели стратегическую сессию: на два дня собрались все вместе и построили тьму-тьмущую планов; если 50% из них выполним — вы, уверен, почувствуете в своей повседневной интернет-активности, что в российском интернете стало легче дышать.

Итак, сначала несколько слов о том, что мы делаем сейчас.

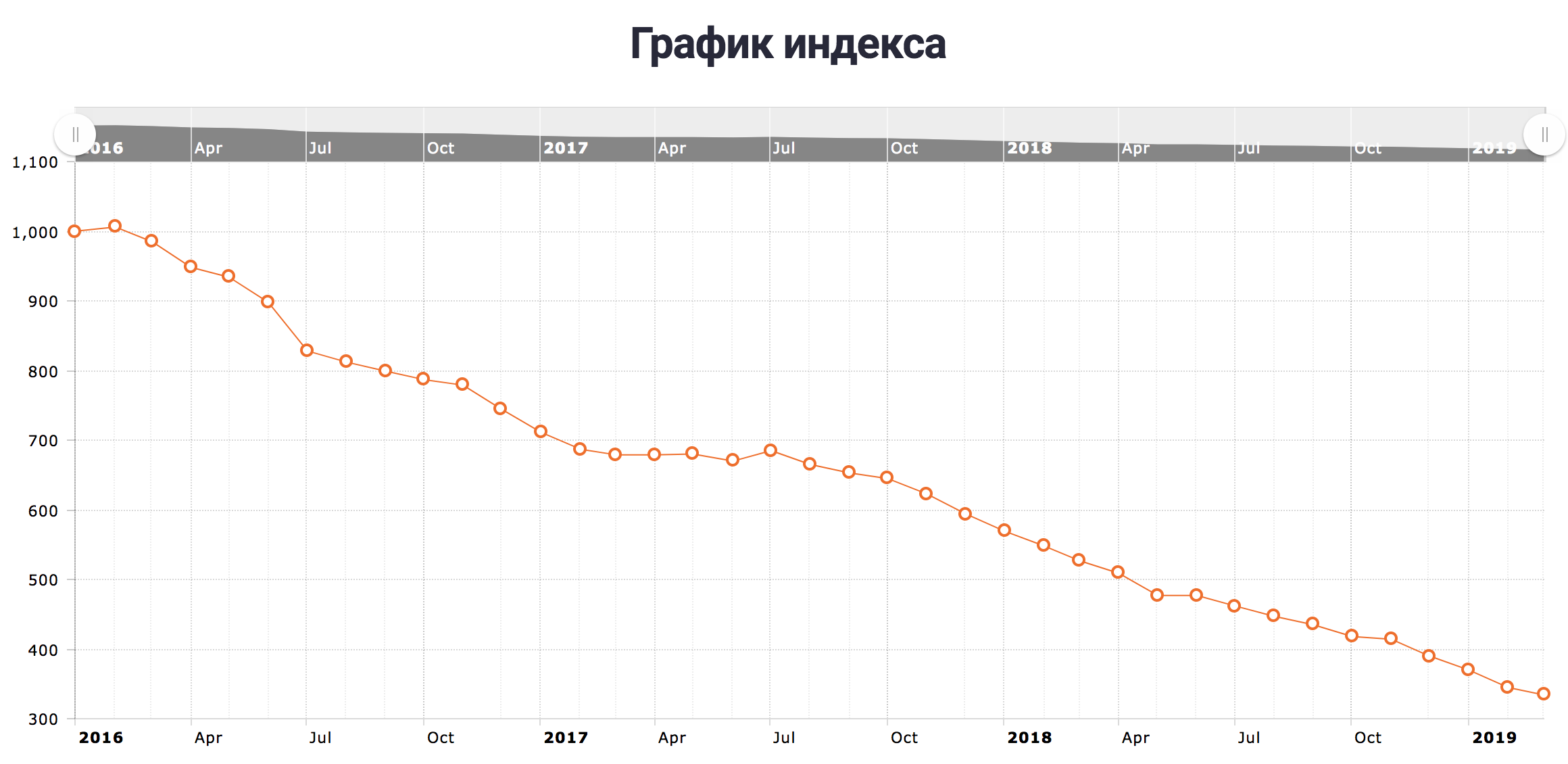

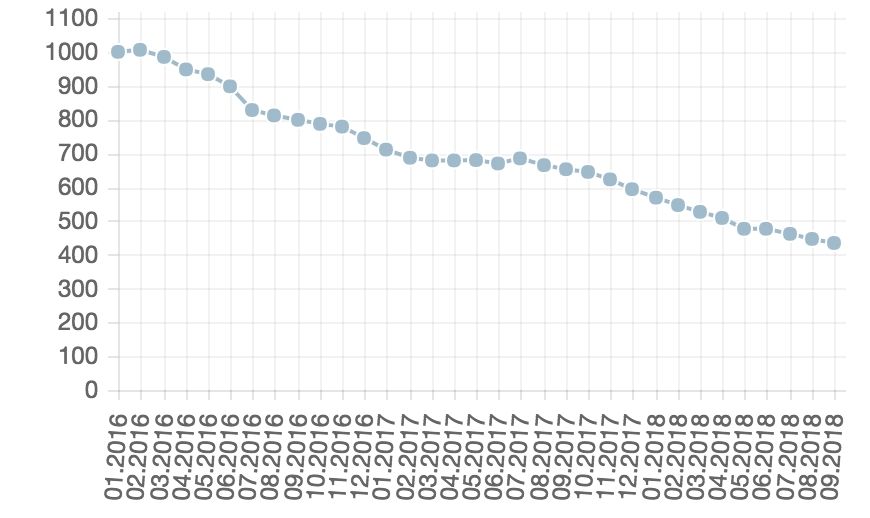

Во-первых, мы продолжаем поддерживать «индекс связности», его роль на самом деле постоянно возрастает со всеми этими суверенно-интернетными инициативами. Индекс связности показывает количество попарных соединений между сетями российских и зарубежных провайдеров — он начнет резко снижаться, если «суверенизация интернета» окажется не просто попилом денег, а действительно выльется в попытку что-то реально ухудшить, мы это увидим и сможем начать бить тревогу заблаговременно. (Пока оснований для паники нет, и на индексе связности это тоже четко видно).

Индекс Свободы Интернета — наш самый первый проект — мы пытаемся переделать в более понятный и репрезентативный вид. Этот индекс — такой общий барометр состояния дел со свободой интернета в России. Ежемесячно эксперты интернет-отрасли выбирают голосованием семь ключевых событий, и оценивают их влияние на свободу интернета — положительное или отрицательное. Мы суммируем эти оценки, сводим их в интегральный индекс, публикуем и дает небольшую аннотацию того, что случилось.

Увы, пока поводов для радости немного: за всю историю наблюдений индекс почти исключительно только снижался (из 40 месяцев дважды он подрастал, дважды оставался неизменным и 36 раз падал), ну это и объективно так. И многие спрашивают: ну а зачем такой индекс нужен? Отвечаю: когда-то это закончится, и мы начнем отвоевывать свободу интернета назад. И у нас будет понятная метрика — какого уровня мы достигли, на уровень какого года вернулись. Пока же мы работаем над тем, чтобы сами ежемесячные отчеты стали короче, интереснее и концентрированнее. Все их вы можете найти на сайте ОЗИ.

Еще одно ключевое направление работы — взаимодействие с крупными интернет-компаниями и международным профессиональным сообществом. Очень много в свободе интернета в России зависит, на самом деле, от позиции, которую займут интернет-компании. Будет ли Google и дальше выполнять заведомо незаконные требования Роскомнадзора, как это случилось 8 сентября 2018 года? Согласится ли Facebook перенести в Россию сервера и дать ФСБ доступ к переписке через WhatsApp? Согласитесь, от этого очень много зависит.

Взаимодействовать с крупными интернет-компаниями непросто, это требует большой кропотливой работы по наработке связей, выстраиванию контактов. Нужны поездки, публикации и встречи, выступления на конференциях и статьи в серьезных изданиях — чтобы тебя вообще заметили и воспринимали всерьез. Тут мне сильно удалось продвинуться за полгода в Йеле; большая часть моих публичных выступлений была посвящена вопросам борьбы за свободный интернет в России, и какие-то круги по воде пошли. Я отнюдь не претендую, разумеется, на то, что, скажем, недавние мощные публичные заявления Марка Цукерберга о резкой смене приоритетов Facebook в вопросах приватности являются прямым следствием именно нашей работы — но это следствие того, что многие эксперты говорили на многих площадках в течение последних лет, это был целый хор голосов, и наш голос был в этом хоре. Мы объясняем, откуда берутся требования российских регуляторов, какие из них являются блефом, а к каким стоит относиться серьезно; какие есть риски блокировок и как с ними работать — и делаем это как в публичном, так и не в публичном формате.

Чтобы это направление работы было предельно эффективным, мы участвуем в таком большом количестве мероприятий, насколько хватает сил. ОЗИ — первой из российских НКО — стало голосующим членом комитета для некоммерческих организаций при ICANN (это международная корпорация, которая, собственно, и управляет интернетом). Мы приняли участие в прошлогоднем IGF (Internet Governance Forum — главная конференция по управлению интернетом) и в добром десятке других конференций, как правозащитных, так и чисто технологических (ENOG, RIPE meeting), а в 2019 году сессия, организованная ОЗИ, впервые принята на саммит RightsCon — самое большое и важное мероприятие, посвященное защите прав и свобод в интернете. Это будет в июне в Тунисе, и мы этим прямо очень гордимся. Ну и повторю: поездки на конференции нужны, конечно, не сами по себе — а потому что через них выстраиваются контакты с интернет-компаниями, с другими правозащитными и технологическими организациями, с журналистами и активистами.

Теперь о совсем новом.

Запустили YouTube-канал с образовательно-обучательными видео, пытаемся простым языком рассказывать о том, как и что в интернете работает, что на самом деле нельзя, и что можно заблокировать, и так далее. Пока выпустили два таких ролика — про блокировки и про СОРМ — скоро будет еще, подписывайтесь!

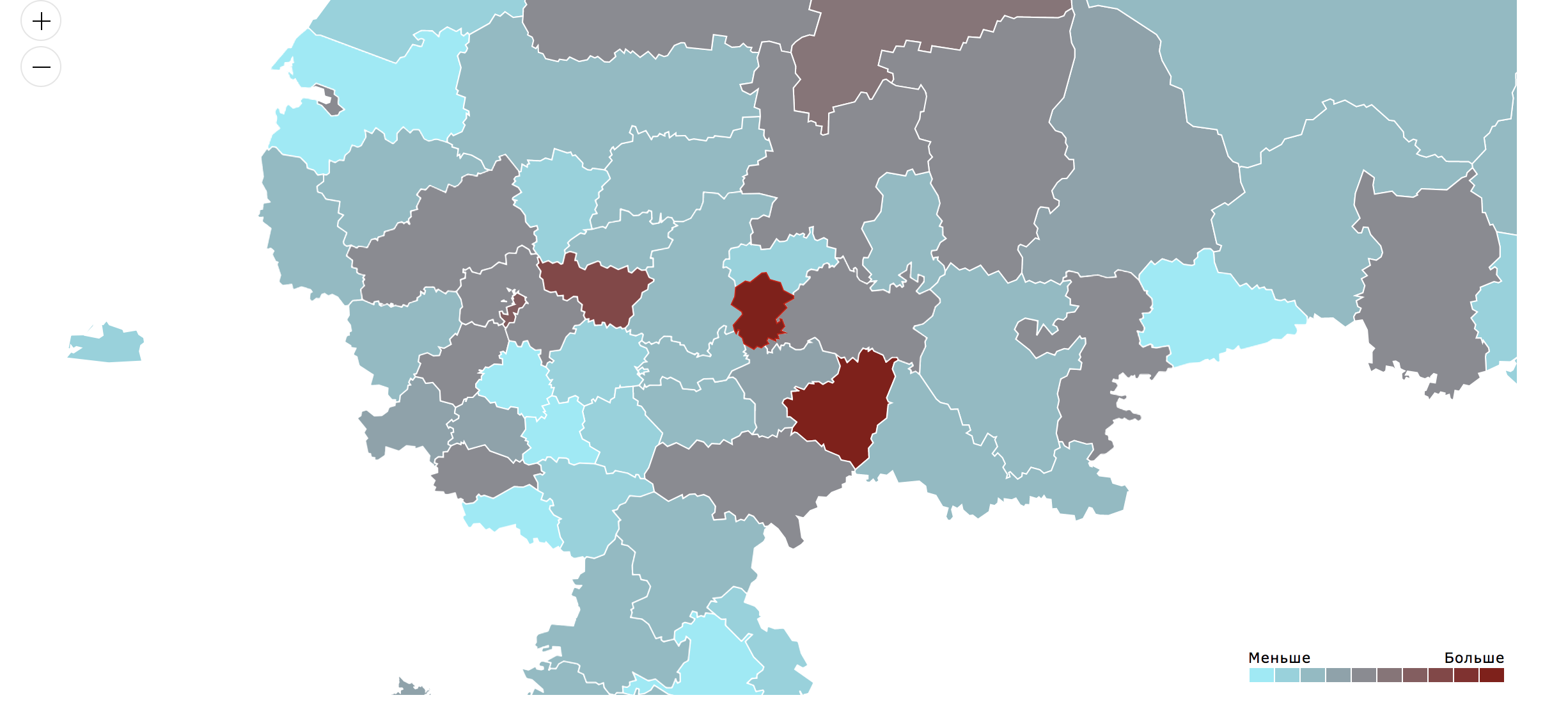

В начале этого года мы запустиликарту интернет-репрессий: это, собственно, карта России, на которую наносятся все известные нам случаи преследований за посты и мемы, за лайки и репосты. Всего на карте сейчас уже 898 случаев... Эта статистика позволяет, например, выделять зоны особого риска (а именно, самые большие шансы присесть за мем или репост, внезапно, в Чувашии, и только потом уже идут Самарская область, Владимирская область и так «прославившийся» на всю страны в связи с делом Марии Мотузной Алтайский край). Карта живая, интерактивная и поддерживается в актуальном состоянии: можно смотреть, как меняется ситуация в динамике по годам, какие есть новые тренды в плане статей и типов приговоров; к сожалению, думаю, что еще несколько лет наша карта интернет-репрессий будет оставаться весьма актуальным ресурсом.

Мы, как и прежде, полагаем, что свобода интернета — это вопрос прежде всего политический, не технологический. Потому что затрагивает интересы десятков миллионов людей по всей стране. Свобода интернета — одно из самых ключевых полей битвы между силами добра и зла сегодня в России. Поэтому мы поддерживаем многие политические инициативы, которые способствуют донесению информации о положении дел с интернет-свободой до широких масс. Так, Общество Защиты Интернета выступило соорганизатором мартовского митинга за свободный интернет (совместно с ЛПР), и мы будем и дальше в таких мероприятиях и общественных кампаниях обязательно участвовать.

Наконец, у нас конечно большой долг (спасибо, что все время напоминаете) с «атакой на СОРМ». Мы помним, нам стыдно. Для тех, кто недавно присоединился, напомню о чем речь: три года назад мы собрали денег (около 110 тысяч рублей) на проект «народного провайдера». Идея заключалась в том, чтобы получить лицензию на оказание услуг связи, а потом пойти судиться с ФСБ: ведь их требование к провайдеру купить комплект СОРМ за свой счет прямо противоречит закону об оперативно-розыскной деятельности! В итоге должен был случиться win-win: либо бы мы добились отмены платности СОРМа для провайдеров (что обрушило бы весь рынок оборудования СОРМ за его полной бессмысленностью), либо добились бы регистрации не подлежащего СОРМу провайдера.

Ну, не одни мы такие умные, этот расклад нашим оппонентам тоже был понятен. Мы довольно быстро сделали первый шаг — получили лицензию на оказание услуг связи — но застопорились на следующем. Ввод узла связи в эксплуатацию — это процедура, которая требует значительного времени и переписки. Ты им бумагу, они тебе... В нашем случае органы власти, с которыми приходилось взаимодействовать, делали все максимально медленно, и на сбор всех бумажек ушел целый год. Лишь летом 2017 года мы были готовы к следующему шагу... и тут в новосибирском штабе Навального случился обыск. Перед «агитационным субботником» в штаб пришло ФСБ — но украли, почему-то, не листовки и не газеты — забрали все до единого бумаги на узел связи нашего провайдера ИП Бойко. Пришлось начинать все сначала! А тут лицензия успела закончиться... Короче, процесс сильно затянулся.

Разумеется, раз мы обещали — должны сделать. Мы уж давно потратили те 110 тысяч, собранные три года назад (в первую очередь на создание и подключение узла связи в Новосибирске), но продолжаем на свои — дело чести. Восстанавливаем лицензию ИП Бойко, плюс получили лицензию на еще одно юрлицо (секретное), и по нему как раз завершаем ввод узла связи. Так что я очень надеюсь, что в этом году проект, наконец-то, сдвинется дальше.

Как видите, дел и планов очень много. А нас — мало. На сайте ОЗИ есть форма регистрации для волонтеров, в нее за три года нашей работы записалось более 600 человек, но мы пока что не тревожили их никакими задачами. А вот на этой неделе отправим им первую рассылку — попросим помощи по ряду небольших проектов.

Такие дела.

Продолжаем защищать интернет, даже если вы этого не видите!

Год назад случились «выборы», а для региональных штабов Навального началась новая эра.

Пока шла кампания — сначала за регистрацию Алексея Навального кандидатом в президенты, потом кампания бойкота — все было понятно: хватай больше, кидай дальше! Все штабы — их тогда было более 80 — делали одно и то же, под достаточно жестким контролем федерального штаба. Сегодня раздаем листовки, завтра готовимся к митингу. Сегодня обучаем наблюдателей, завтра организуем встречу с кандидатом.

А 19 марта все мы — и федеральный штаб, и региональные штабы — вступили на совершеннейшую terra incognita. Было ясно: закрывать штабы нельзя, слишком много сил вложено в построение сети, слишком важны они для протестного движения в своих городах; надеждой, точкой консолидации, местом силы для очень многих они являются. Но делать-то им что? На этот вопрос мы начали искать ответ год назад.

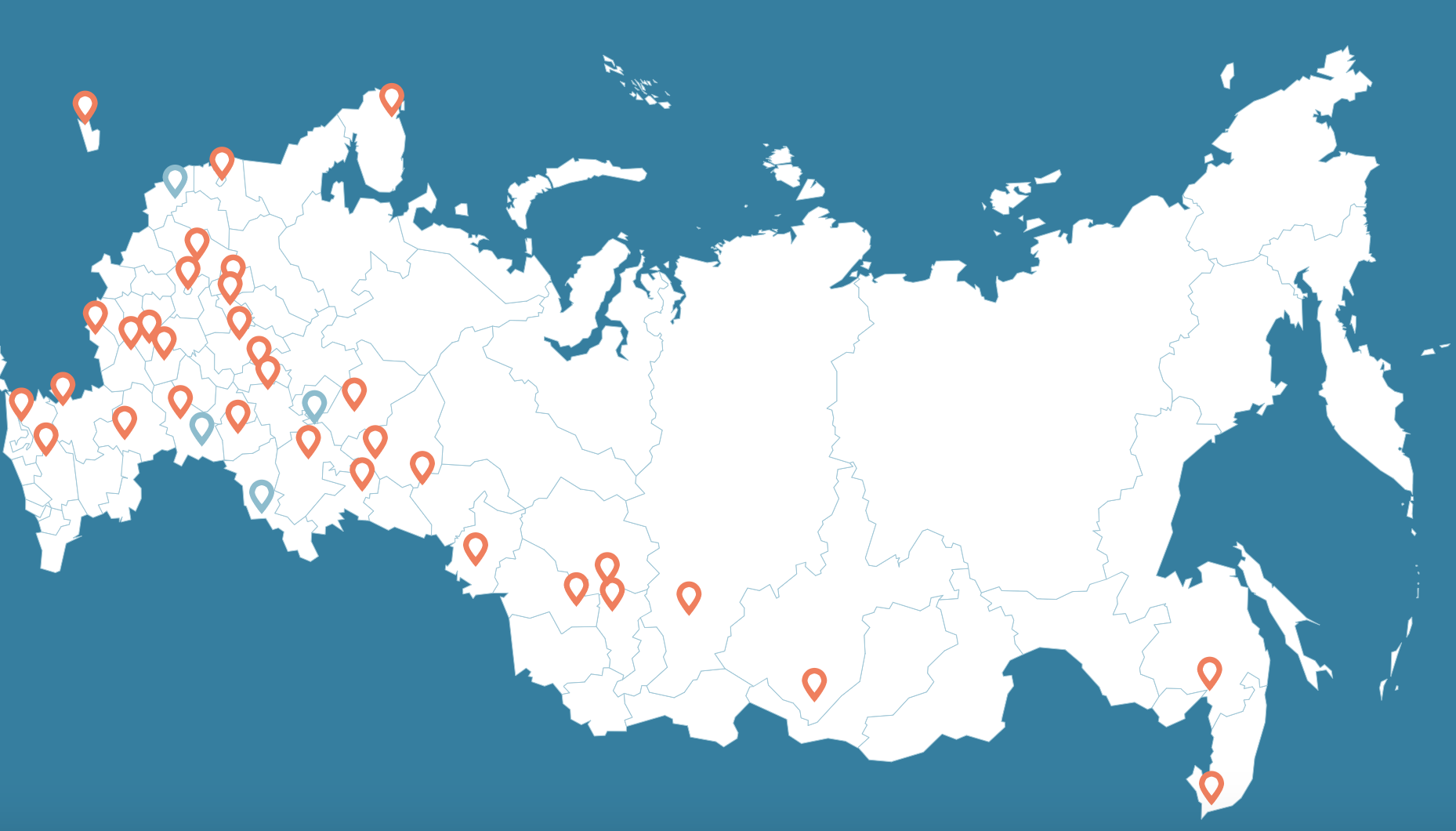

Сейчас я уверенно могу сказать, что найденный ответ был правильным. Мы сохранили ядро нашей региональной сети — сейчас на карте 37 штабов (включая все города-миллионники без исключения), а когда и если финансовые возможности позволят, мы сможем довести их количество до 45-50; есть у нас несколько городов, где есть очень сильные и активные группы сторонников, и дело только за тем, чтобы гарантировать небольшой бюджет на аренду офиса и оплату 1-2 ставок сотрудников. Каждый из штабов прошел через достаточно жесткую и конкурентную защиту проекта, далеко не всегда с первой попытки. Каждый из штабов теперь ведет свой региональный проект — важный для города и региона — и участвует в двух федеральных проектах, которые реализует команда Навального: это «Умное голосование» и «Профсоюз Навального».

О своей работе каждый из штабов подробно и публично отчитывается на сайте штабов и на своих YouTube-каналах. Если за время президентской кампании Навального все видео на всех каналах всех региональных штабов суммарно собрали чуть более 5 млн просмотров, то за прошедший год — более 21 миллиона! А количество подписчиков выросло более, чем втрое.

Многие штабы добиваются на региональном уровне того, что на федеральном уровне трудно себе представить. Аннулируют распильные конкурсы и увольняют чиновников, добиваются возбуждения уголовных дел и отменяют одиозные решения местных властей. Это на федеральном уровне действует негласное правило «никогда не признавать заслуги Навального» (даже если отменяют какой-то конкурс, скажем, по нашему заявлению — это как бы сама ФАС выступает с инициативой), на региональном уровне все устроено хитрее. Любой губернатор знает, что главный критерий оценки его работы московским начальством, от которого зависит его карьера — это насколько в регионе все «спокойно». Поэтому крупные митинги, протестные кампании, вообще сконцентрированное общественное недовольство часто заставляют местные власти уступать — мы уже видели не один, не два, а десятки таких примеров.

Наши координаторы — героические ребята, которые работают в очень трудных условиях — заматерели, показали себя как сильные политические лидеры, с которыми считаются все политические силы в их регионах. Многие будут участвовать в избирательных кампаниях в сентябре, и, надеюсь, добьются успеха — мы им будем помогать.

Конечно, все это возможно исключительно благодаря вашей поддержке — спасибо большое! И, пожалуйста, продолжайте поддерживать. Не только финансово — например, мы регулярно публикуем дайджесты достижений и расследований региональных штабов, и отличной помощью становится, когда вы посылаете ссылки на эти видео друзьям/знакомым/родственникам в соответствующих регионах. Вы можете и сейчас записаться в волонтеры любого из штабов, подписаться на рассылку региональных новостей, вступить в группы в соцсетях. Стать частью нашего большого, растущего, мощного всероссийского движения за Прекрасную Россию Будущего.

И кстати: если в вашем городе сейчас нет штаба Навального, а вы хотите, чтобы он был, и готовы поддержать это адресно (например, предоставить помещение или профинансировать ставку сотрудника) — напишите мне.

С 1 февраля в России заработала интеграция портала госуслуг с информационными системами бюро кредитных историй (БКИ). Это значит, что каждый пользователь портала может раз в год бесплатно получить свою собственную кредитную историю; ну то есть это и раньше можно было сделать, но надо было в БКИ отправлять по почте заявление с нотариально заверенной подписью, а теперь всё работает онлайн.

Ну мне стало любопытно, я пошел и проверил.

Сначала идешь на Госуслуги, делаешь запрос, и получаешь информацию о том, в каких БКИ хранится твоя кредитная история; потом идешь на сайты этих БКИ, на каждом регистрируешься, авторизуешься через Госуслуги и получаешь отчет. Схема весьма кривая и времязатратная, но, по крайней мере, работает. И результаты того стоят.

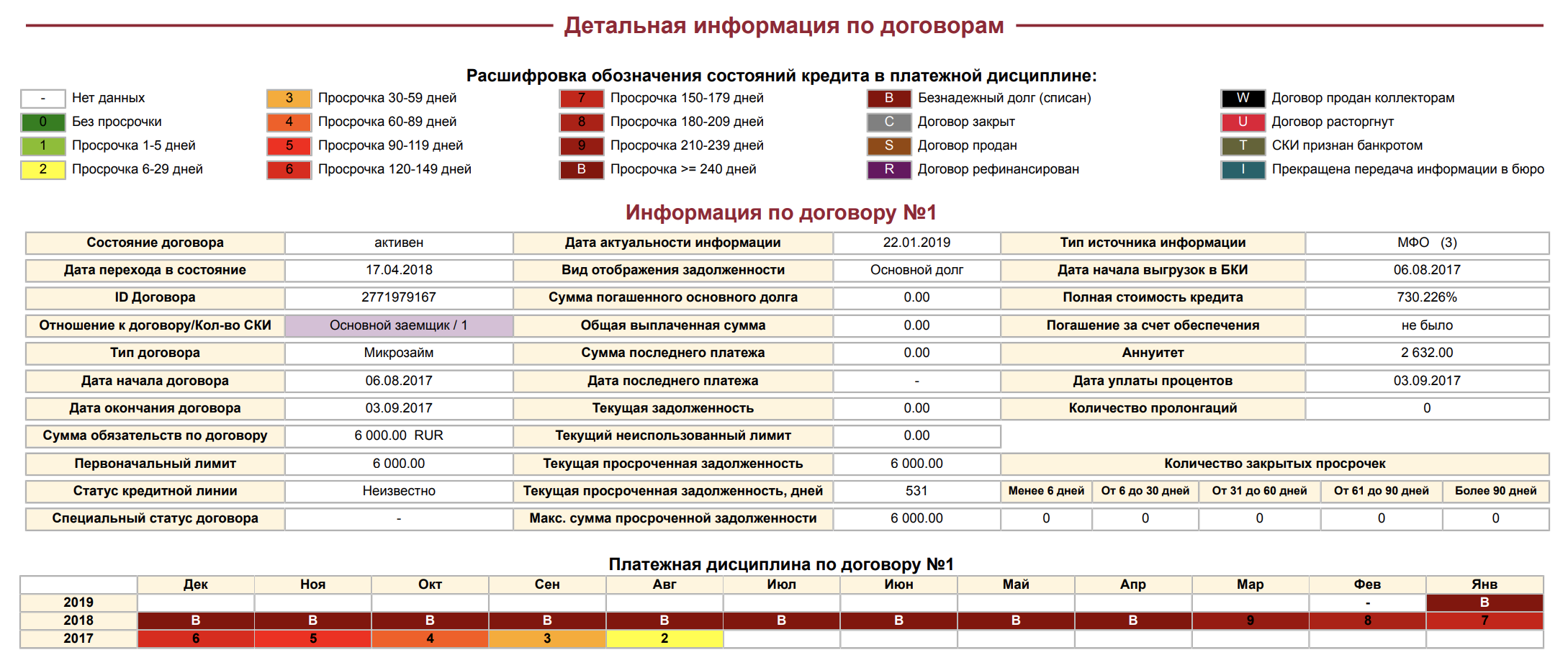

Завершив все пляски с бубнами, открываю собственную кредитную историю... и офигеваю. БКИ Эквифакс считает меня Очень Плохим Заемщиком (мой рейтинг — 146 баллов, "ярко-красная" зона, что означает, что мне никто никогда не выдаст никакого кредита), потому что якобы в начале августа 2017 года я взял микрокредит на 6000 рублей на месяц и с тех пор — полтора года уже — его не возвращаю. Выглядит это особенно абсурдным, потому что тут же БКИ видит мою альфовскую кредитку с лимитом в 750 тысяч, которая уже много-много лет обслуживается без единой просрочки.

Короче, если вы еще не поняли, никакого микрозайма на 6000 рублей я, конечно, не брал никогда.

Дальше в отчете можно посмотреть все подробности по займу: видно, когда он был взят, какая была история выплат (никакой: тот, что взял от моего имени этот микрозайм, разумеется, не утруждал себя возвратами), и какая процентная ставка (730% годовых — то есть 2% в сутки). Другими словами, сейчас я должен примерно 70 тысяч рублей, нехило так!

Самая интересная часть отчета — это история обращений банков в БКИ, она тоже вся записана. Видно, что в начале августа 2017 года (ни до, ни после таких записей нет) мою кредитную историю начинают один за другим запрашивать «микрофинансовые организации», то есть все эти «деньги до получки». Кажется, что злоумышленник, получивший копию моего паспорта, попытался сунуться в одну, другую, пятую контору (это было 4-5 августа), пока, наконец, ООО «Деньги Взаймы» (6 августа) не выдало ему 6000 рублей, после чего он успокоился и прекратил попытки. (Интересно бы разобраться, почему все остальные МФО не выдали — возможно, увидели, что с действующей кредиткой с лимитом 750 тысяч рублей без задолженности очень странно брать 6000 рублей под 2% в сутки? — а ООО «Деньги Взаймы» выдало).

Но так или иначе, сейчас выходит, что у меня есть долг перед «Деньгами Взаймы» и ужасно выглядит кредитная история. Уж не знаю, связано ли это как-то с тем, что летом 2017 года мой паспорт и его копия бесконечно путешествовали по бесконечным материалам дел в судах и отделах полиции, пройдя через десятки рук клерков российской системы административных наказаний...

Вот такая история. Если у вас есть аккаунт на Госуслугах, рекомендую тоже сходить и проверить, кому и что вы должны.

Ну и вопрос: а кто знает, что с этим делать-то теперь?

Как это модно говорить, объясняю на карточках.

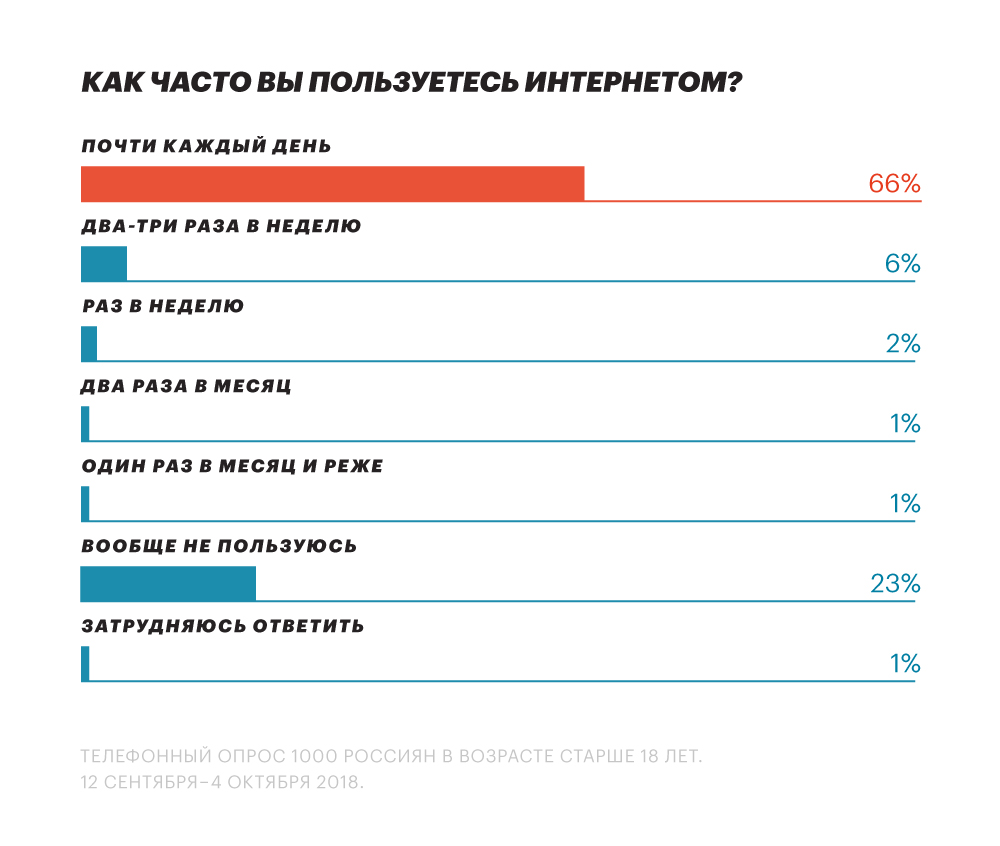

1. Интернет-аудитория в России перевалила сильно за 70% (и это с учетом того, что опрашивали граждан старше 18 лет; понятно, что среди 14–18-летних будет почти 100%). То есть все стереотипы про «пожилых людей, которые не пользуются» надо окончательно отложить на свалку истории. И, главное, это повседневное использование (еще несколько лет назад столбики типа «раз в месяц» были довольно высокими, сейчас они — ниже статистической погрешности, таких людей просто нет: люди либо уж пользуются интернетом каждый день или почти каждый день, либо не пользуются вообще). Кстати, президент Путин, который, как известно, интернетом не пользуется вообще — вот он теперь в быстро исчезающем меньшинстве, таких как он — всего-то 23% россиян.

2. Важно: в этом вопросе спрашивали всех (а не только пользователей интернета). То есть соцсетями пользуются буквально все. (77% опрошенных — пользователи интернета, 74% — пользователи хотя бы одной соцсети, то есть лишь 3% пользуются интернетом, но не соцсетям). Фейсбук по крайней мере добрался до двузначных значений (и это следует, наверное, считать, хорошей новостью) — но все равно до лидеров как до Луны.

3. И мессенджерами пользуются почти все — 68% от опрошенных, то есть почти 90% от интернет-пользователей. Надо честно сказать: тот, кто научится продвигать политический месседж в Вотсапе и Вайбере — тот обречен на победу в политических кампаниях ближайшего будущего. Но — хозяйке на заметку — мир Телеграма (как и мир Фейсбука) — это вовсе не весь российский интернет. Далеко не весь.

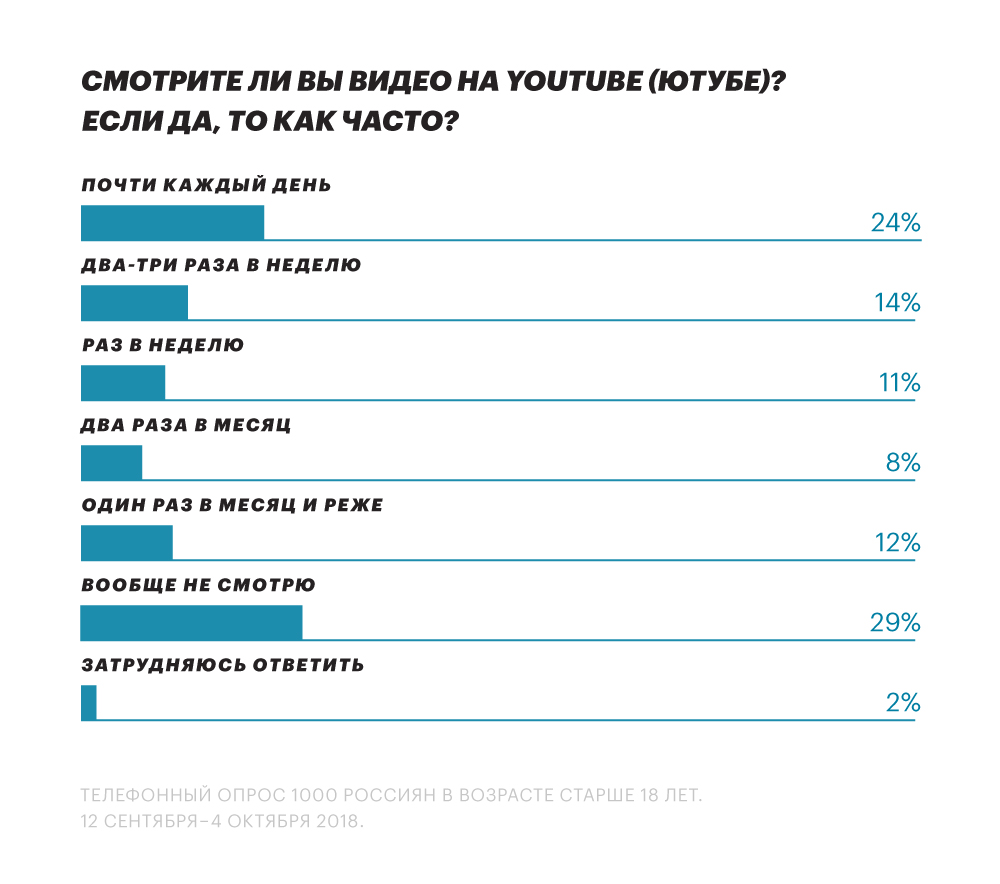

4. YouTube — наше всё. «Почти каждый день» и «Два-три раза в неделю» суммарно дают почти 40% от всего населения (!), то есть речь идет про охват порядка 50-60 млн человек.

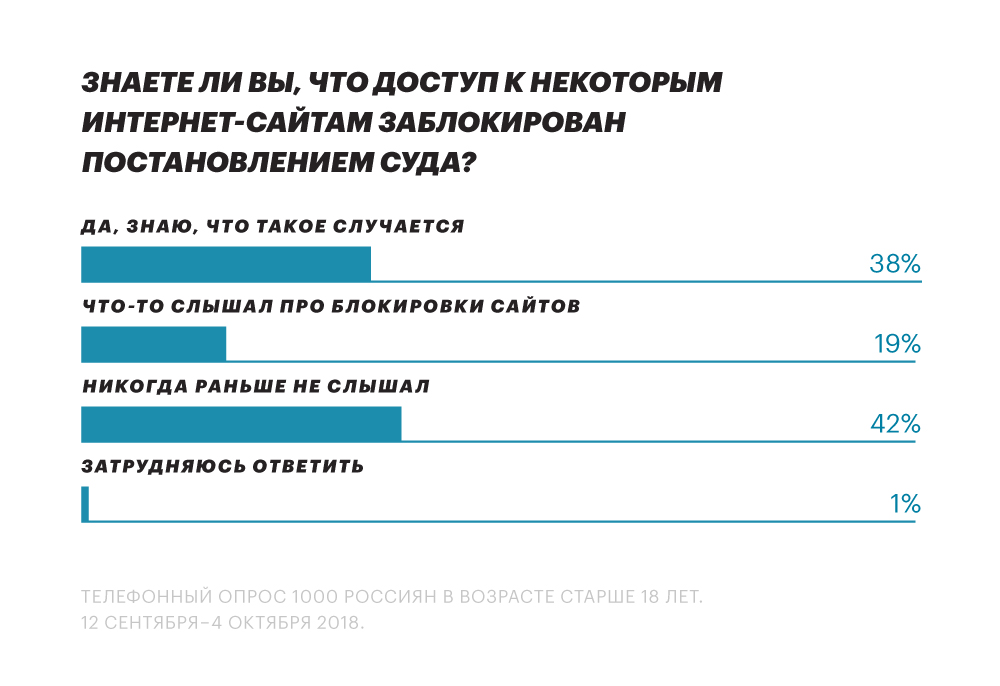

5. Ну а теперь к главному: тому, ради чего был сделан этот опрос. Спасибо Государственной Думе, администрации президента и президенту лично, спасибо ФСБ и ЦПЭ, судам и прокуратуре, и, конечно, спасибо дорогому Роскомнадзору за невероятно эффективную рекламную кампанию. О блокировках сайтов — то есть, попросту, о незаконной цензуре в интернете — их усилиями знают уже больше половины россиян (более трех четвертей интернет-пользователей).

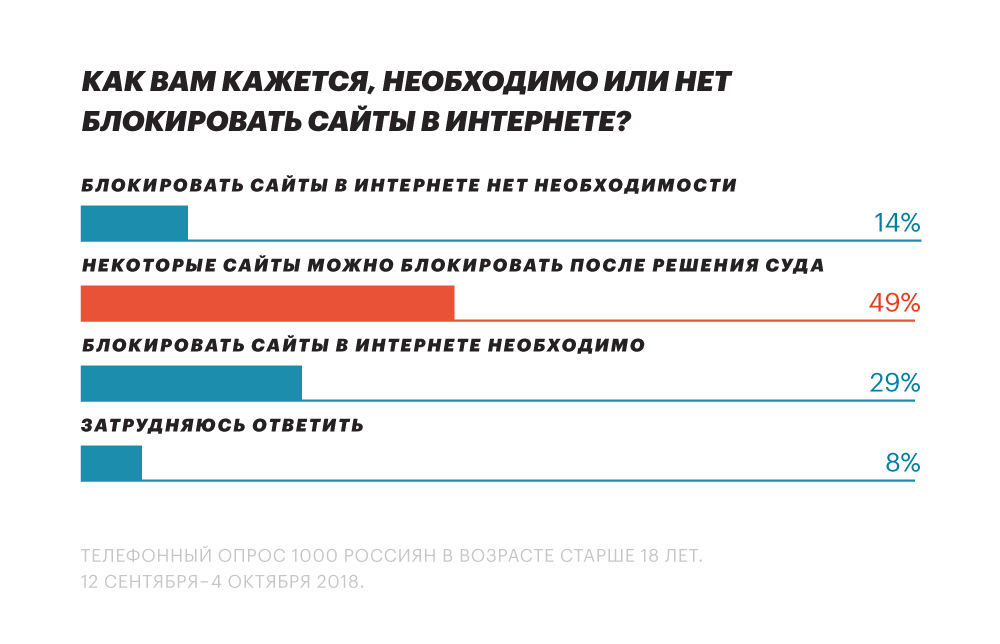

6. И эта ситуация вовсе не радует граждан. 14% сходу выступают против блокировок (это, на секундочку, порядка 20 млн человек; найдите другую тему, кроме пенсионной реформы, конечно, с таким протестным потенциалом!), да и большинство остальных не так уж уверены в их необходимости. Лишь 29% опрошенных безусловно согласны с необходимостью блокировок, а большая часть пользователей выбирает осторожную, уклончивую опцию: «ну да, наверное, какие-то сайты блокировать нужно». На самом деле это значит, что с этими 49% можно и нужно разговаривать; они готовы к тому, чтобы услышать и воспринять аргументы о том, что блокировки — это зло.

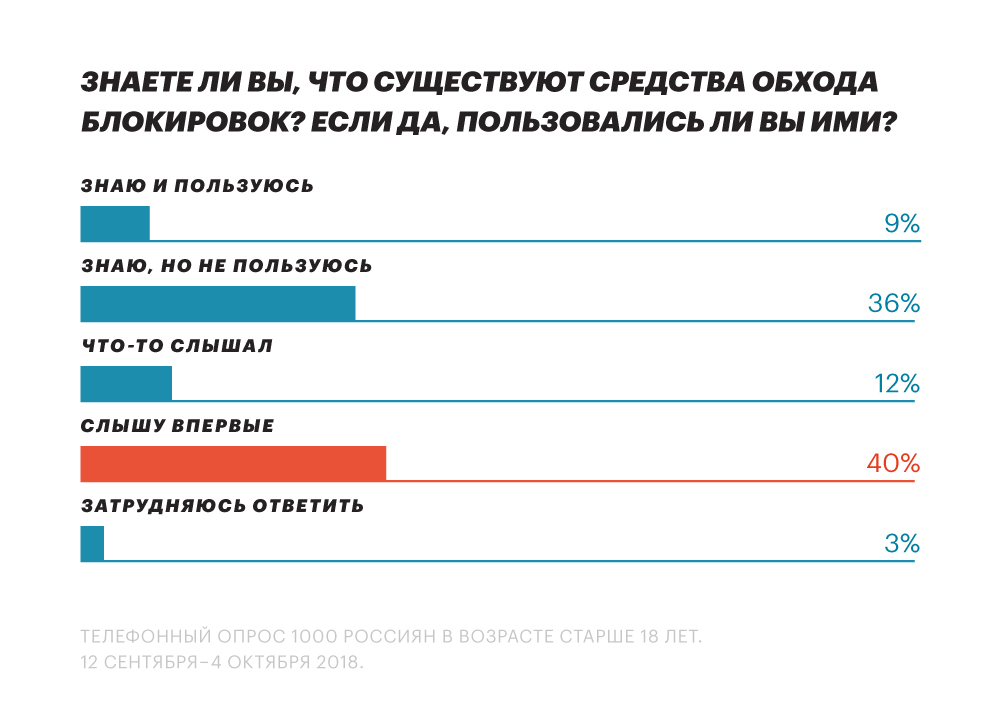

7. Здесь мы видим, какой путь еще предстоит пройти. Образование, образование и еще раз образование. Распространение знаний. Информирование. Вот наши лозунги! Работы — поле непаханое. Это нам кажется, в нашем пузыре — что все пользуются, все умеют. А реальность — вот она.

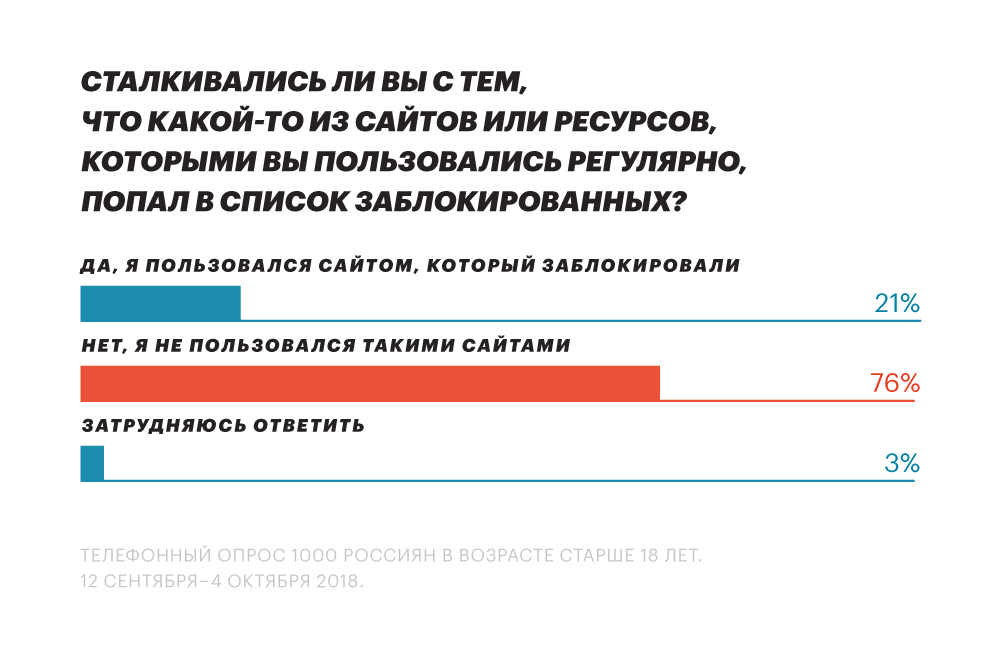

8. Но, повторюсь, Роскомнадзор на нашей стороне. Больше блокировок — больше недовольства — больше умения и желания их обходить. Пока что точечные и ковровые бомбардировки Роскомнадзора накрыли около 30 миллионов россиян; скоро, наверняка, будет больше. Мы должны быть готовы их принять, обучить, объяснить.

Резюме. Незаконные блокировки затронули уже десятки миллионов людей, и десяткам миллионов людей они не нравятся. У политических кампаний против интернет-цензуры большой потенциал. Нам надо смело выходить из нашего телеграмно-фейсбучного пузыря, в котором все умеют обходить блокировки и не видят в них проблемы — и идти в настоящий, большой интернет, который чуть ли не в 10 раз больше привычного нам; идти с образовательной миссией, с техническими средствами, с агитацией и пропагандой. Можно научить людей побеждать цензуру — они будут нам благодарны, и будут рады доступу к свободной информации, и будут поддерживать нас, а не тех, кто насаждает цензуру и портит интернет. Это отличное поле для приложения сил, для большой и успешной политической кампании.

Ну, собственно, я этот пост и пишу как такое публичное обязательство: хочу и буду этим заниматься; вместе с коллегами по Обществу Защиту Интернета будем уделять этому гораздо больше времени и сил, чем сейчас.

Я вообще сильно против того, чтобы привыкать. Нельзя привыкать к плохому — к арестам и штрафам, к беспределу и лжи. Но и к хорошему тоже привыкать не стоит! Если есть что-то хорошее — давайте об этом говорить и радоваться. Даже если речь идет о небольших победах — они сегодня ценны как никогда.

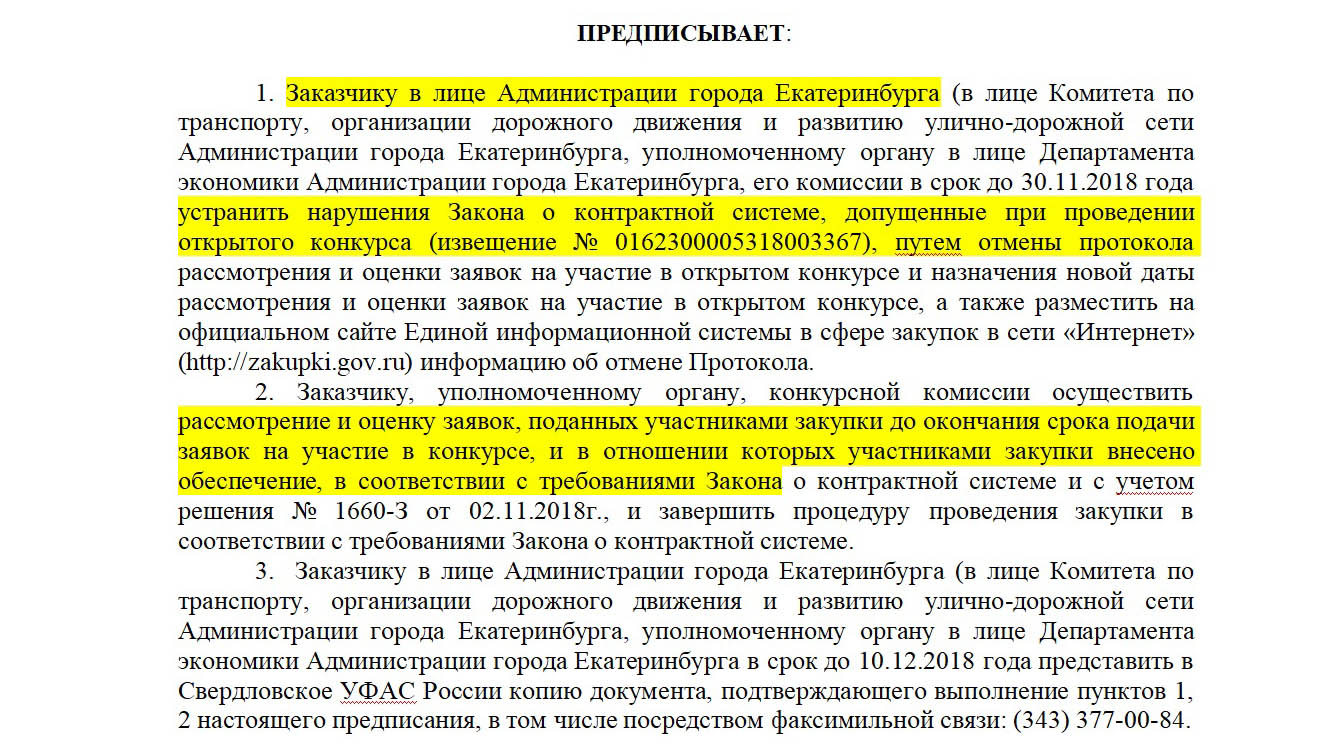

В Екатеринбурге муниципалитет решил устроить конкурс по определению перевозчика для нескольких городских автобусных маршрутов. Естественно, многие фирмы были готовы делать это бесплатно (получая деньги по тарифу с пассажиров, а не от города), или даже сами доплачивать. Их все сняли с конкурса по надуманным основаниям, и за 27 млн рублей (!) отдали контракт на перевозку некоей фирме-однодневке. Штаб Навального в Екатеринбурге обнаружил это, написал жалобу в ФАС и добился успеха — конкурс был отменен. Спасли для городского бюджета 27 млн рублей и не только: думается, и качество перевозок в итоге будет выше.

А московский штаб спас от распила 5 млн рублей — и не где-нибудь, а прямо в Академии МВД. Штаб в Белгороде добился через ФАС возбуждения дела о картеле при закупках медицинской техники. В Кемерово вообще (беспрецедентное дело!) добились штрафа для вице-мэра, отвечающего за госзакупки. А в Тамбове наказали нерадивую управляющую компанию — так что не закупками едиными.

Естественно, далеко не все штабы занимаются закупками, и наши победы — не только сэкономленные деньги. Краснодарский штаб весь октябрь занимался делом, которое не измерить рублями — общественной кампанией по вытаскиванию из СИЗО адвоката Михаила Беньяша. И вытащили! В Перми штаб организовал и провел митинг в защиту местной железной дороги, которую хотел разобрать пришлый губернатор Решетников: отстояли дорогу, по крайней мере на некоторое время.

А штаб в Чебоксарах уже полгода воюет за чистый воздух — против местного бандита-олигарха-единоросса, который натурально заваливал куриным пометом поля близ чувашской столицы. Почитайте, там целая эпическая сага. И, заметьте, как методичная работа штаба приводит к результату: сначала их пытаются игнорировать, потом про расследования приходится начинать писать местной прессе, потом депутаты-единороссы вынуждены выходить на дебаты против нашего координатора Семена Кочкина, и, наконец, общие разговоры о строительстве завода по переработке отходов птицефабрики превращаются в конкретные обещания с бюджетам и сроками (штаб, конечно, продолжит контролировать).

Еще несколько месяцев тому назад таких историй было очень мало — сейчас не проходит и недели без того, чтобы тот или иной региональный штаб не праздновал победу. Научились, набрались опыта, нащупали болевые точки; учатся на своих и чужих ошибках, стараются, пробуют. Это все дает результаты — не быстрые, не ошеломительные, но важные и ощутимые. И их будет все больше.

Ну и конечно, важен косвенный результат: благодаря работе штабов, их победам, их постам и видеороликам, об этой деятельности каждый месяц узнают сотни тысяч людей. Это меняет политическую жизнь и климат в регионах; это большой задел на будущее.

У нас сейчас работает 33 полноценных региональных штаба (+5 «народных», которые сами собирают деньги на свою работу), в них всех вместе взятых (плюс в компактной федеральной структуре, которая координирует и обеспечивает их функционирование) суммарно работает менее 100 человек — это ядро той структуры, которую мы создавали в 2017 году. Благодаря такой компактности, мы укладываемся примерно в 8 млн рублей в месяц со всем зарплатами и налогами — и, как вы видите, каждый месяц их многократно «отбиваем», если так можно сказать. Спасибо, что продолжаете нас поддерживать!

Лейтмотив моего прошлого поста про Йель в том, что программа World Fellows дает возможности, а их использование всецело зависит от самого участника программы. Вот про это я и хочу довольно подробно рассказать.

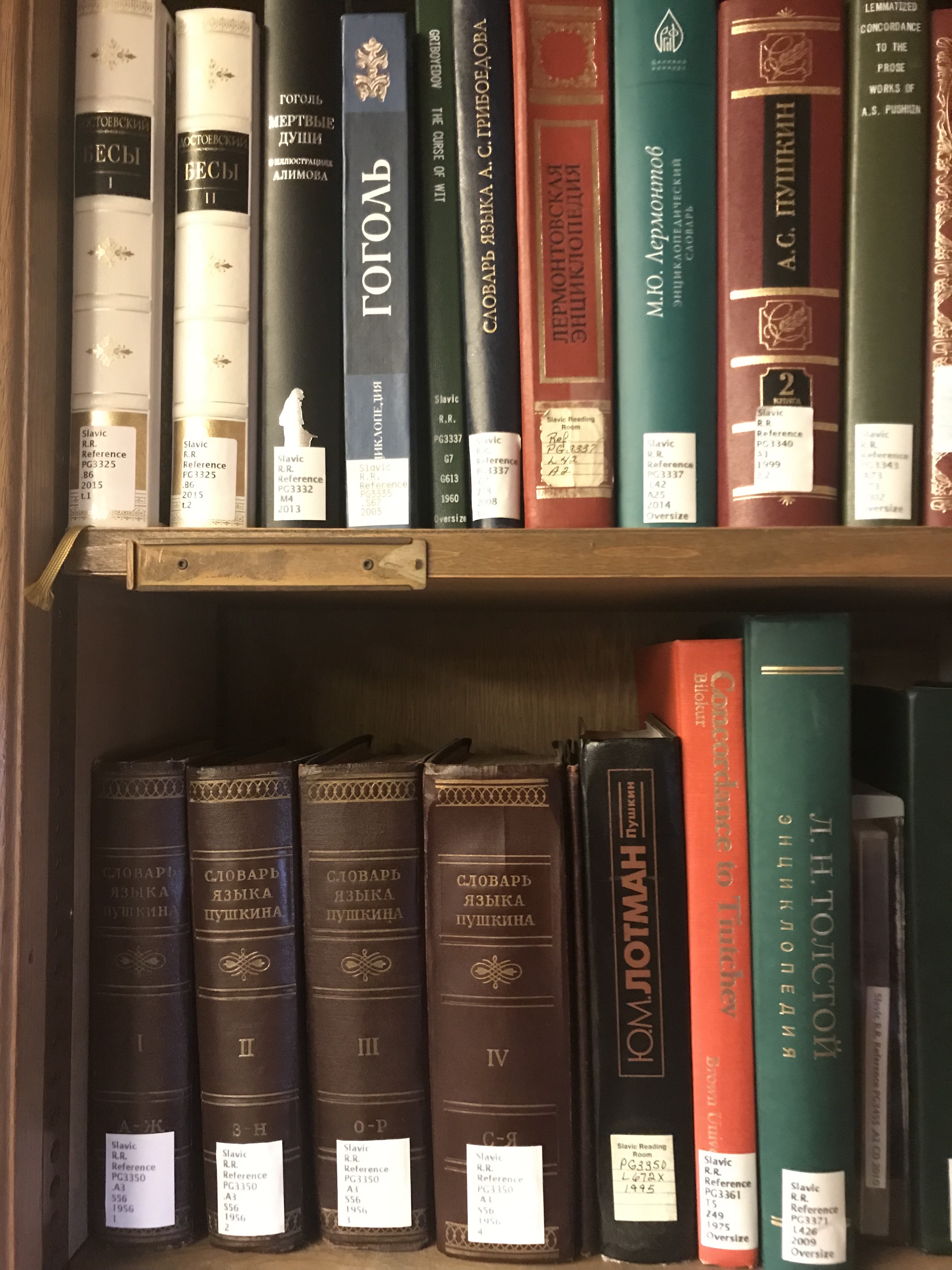

Я не пошел и не записался ни на один из курсов. И своему персональному библиотекарю (да, за каждым из World Fellows закреплен один из сотрудников библиотек Йеля, а библиотеки здесь просто фантастические) еще ни разу не писал с просьбой подобрать мне книги. И к консультанту по creative writing тоже пока не ходил (но пойду чуть позже).

Почему так? Вообще, сначала, когда вся эта история только затевалась, у меня глаза горели именно от курсов. Надо же: вся сокровищница мирового знания перед ногами — хочешь, иди изучай алгебры Ли, хочешь — древнеперсидский. Есть курс про историю российских спецслужб и их операций, который читает бывшая агент(ка) ФБР, а есть семинар по трактату Санхедрин, который ведет действующий раввин. Но по здравому размышлению я решил, что мне это все не пригодится. (Ну, точнее, может и пригодится — кто знает, как жизнь повернется! — но время точно можно потратить с большей пользой).

Я все-таки по образованию математик, и за один семестр мне профессиональным юристом, экономистом или журналистом не стать. Вот понятно, что коллеге Майклу, юристу из Руанды, очень круто использовать возможность за семестр в Йеле взять пару курсов по международному праву от лучших в мире профессоров в этой сфере, а коллега Пилар, журналист из Испании, ходит на профессиональные семинары на местном журфаке, и очень их хвалит: у них есть база, на которую они с радостью могут добавить что-то ценное за эти четыре месяца, что мы здесь. У меня такого нет — ну то есть я бы с большим удовольствием провел бы семестр в обнимку с алгебрами Ли, но надо уже честно себе признаться: это не то, зачем я сюда ехал.

На самом деле, когда я сюда ехал, у меня было в голове две довольно четких идеи относительно того, чему я хочу посвятить семестр.

Первая идея заключалась в том, чтобы немного выдохнуть, переключить внимание и снова обрести способность мыслить стратегически. Полтора года кампании Навального — это были самые интересные полтора года моей жизни, но также и самые напряженные. Оперативное управление нашей системой штабов — 350 сотрудников в 85 городах — в условиях очень ограниченной по времени политической кампании под большим внешним давлением — это интересно, но это прежде всего огромное количество текучки, десятки и сотни кадровых, финансовых, логистических и прочих операционных вопросов каждый день. В этих условиях горизонт планирования вынужденно сужается до недель или месяцев. Это не хорошо и не плохо: просто невозможно иначе. Некогда читать книжки (ну кроме как в спецприемнике!), или думать о каких-то глобальных вещах, некогда рефлексировать — надо просто фигачить. Но из этого состояния обязательно надо вынырнуть.

Четыре месяца относительного спокойствия в ходе йельского семестра должны были в этом помочь. Возможность осмыслить собственный опыт, пообщаться с множеством умных и успешных людей, сравнить свой опыт с их опытом — лучший способ восстановить глобальное видение происходящего, увидеть «большую картинку». Забегая вперед (я про это напишу еще, конечно, отдельный пост), скажу, что, кажется, на этом направлении у меня многое получилось. Даже немного больше, чем планировалось.

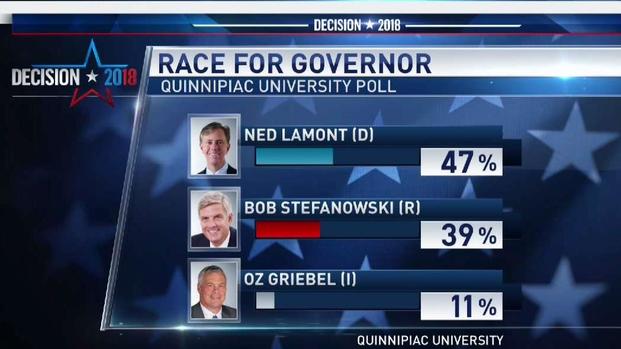

Вторая мысль, с которой я сюда ехал, была связана, конечно же, с промежуточными выборами, midterm election, которые должны состояться 6 ноября. Все конгрессмены США, треть сенаторов, множество губернаторов (включая и губернатора Коннектикута) будут переизбраны в этот день, не говоря уж про десятки тысяч законодателей и чиновников регионального и муниципального уровня. Это абсолютно ключевое событие в политической жизни страны: демократы надеются переломить расклад сил в Сенате, во многих регионах идут очень плотные и упорные губернаторские гонки, в политику вкладываются огромные деньги и волонтерские усилия. Ну и конечно выясняется реальный расклад сил и предпочтений перед началом очередной президентской кампании.

Моя нехитрая идея заключалась в том, чтобы посмотреть на настоящие выборы с близкого расстояния. Просто выбрать какую-то конкурентную кампанию — например, выборы губернатора Коннектикута будут очень боевыми (штат традиционно очень "демократический", что типично для Новой Англии; но последний губернатор-демократ был крайне непопулярным, загнал штат в большие долги и экономический спад и даже не пошел на перевыборы — хотя мог — и республиканцы пытаются использовать это обстоятельство) — и каким-то образом к этой кампании «прицепиться». Да просто хотя бы пойти в чей-то штаб поволонтерить. Посмотреть, как организована полевая работа, агитация, фандрайзинг, ИТ, медийка, дебаты, работа с базами... Вся кампания. Не всегда же у нас будут псевдовыборы, на которых все решается еще на стадии фильтрации списка кандидатов — будут в России, обязательно, снова, и настоящие выборы, на которых побеждать будет тот, кто проведет лучше кампанию и убедит в своей правоте, в своей программе больше избирателей. И тогда, обязательно, мне мой американский опыт пригодится (думал я).

Выяснилось — спасибо Путину или Трампу или им обоим, даже и не знаю, кого больше благодарить — что фигушки. Ты тут не объяснишь, что ты российский оппозиционер. Ты для них просто какой-то чувак из России. Той самой страны, которая вмешивается в американские выборы. Поэтому сама идея, что кто-то из России будет где-то в штабе или около штаба одного из кандидатов представляется в 2018 году (еще три года назад это было, конечно, совсем не так) такой дикой, такой токсичной, связанной с такими рисками для этого кандидата, что о ней очень быстро пришлось забыть.

Пришлось импровизировать. В итоге, мне удалось выстроить систему, когда я раз в неделю обедаю с кем-то из близких к губернаторской кампании республиканцев, и раз в неделю — с кем-то из демократов. Имею возможность задать любые вопросы и получить ответы если не из первых, то, хотя бы, из вторых рук. Немного не то, на что я рассчитывал — но очень много интересного и полезного все равно узнаю. (И про это напишу отдельно тоже).

* * *

В итоге, однако, у меня освободилось не так мало времени, и стало ясно, что нужно придумать что-то еще. Благо, и придумывать-то особо не пришлось: на меня посыпались приглашения. Университеты хотят знать, что происходит в российской политике, из первых рук. И я понял, что в этих приглашениях есть большой смысл.

Правда заключается в том, что Россией никто не занимался примерно 25 лет. То есть ясно, что во времена Холодной войны в США огромные ресурсы вкладывались в «советологию». Потом Холодная война закончилась — и все на этой стороне Атлантики выдохнули с облегчением. Йель, где я нахожусь — ведущая кузница кадров американской дипломатии. Но специальная программа для магистрантов по российской политике здесь была создана только в 2015 году (очевидно, после Крыма и прочих событий). Или вот на прошлой неделе, 9 октября, я выступал в Бостоне, в университете Тафтса; там есть очень престижный факультет международных отношений, самый старый специализированный факультет такого рода в США — и там магистрская программа по России была запущена два года назад.

На практике это означает вот что: что те люди, которые сейчас определяют политику в отношении России в США — это, по большей части, пожилые люди, выросшие и учившиеся во времена Холодной войны, и мыслящие в тех категориях (заметим: про людей, которые определяют политику России в отношении не только США, но и всего мира, можно с уверенностью сказать ровно то же самое), и это очень плохо и грустно. Но хорошая новость в том, что это поколение скоро уйдет, и его заменят молодые ребята — те, которые сейчас учатся. Это значит, что возможность поговорить с ними, рассказать им о России, о тех процессах, которые в нашей стране происходит — это возможность поговорить напрямую с теми людьми, которые будут определять американскую внешнюю политику на российском направлении уже через 5-10 лет. То есть с теми людьми, которым, я абсолютно уверен, предстоит иметь дело с президентом Навальным и трансформацией нашей страны в Прекрасную России будущего. Упускать такую возможность было бы глупо и безответственно — надеюсь, вы со мной согласитесь.

Пока сформировалось вот такое расписание до конца этого семестра:

22 октября — Йель (вот ссылка на мероприятие)

12 ноября — Йель (дискуссия с Аркадием Островским)

27 ноября — Нью-Йорк (Columbia University)

29 ноября — Чикаго (University of Illinois at Chicago)

4 декабря — Принстон

и еще будет, скорее всего, Корнелл (но пока с датой непонятно), и уже было одно выступление в Нью-Йорке и выступление в Бостоне, в Tufts University, о котором я выше упомянул.

Такие дела. Продолжение подробного рассказа про Йель следует.

Обещал с некоторой периодичностью информировать вас о работе штабов, с радостью делаю это снова. Как раз вот три месяца назад рассказывал о первых успехах и первых проектах — хороший срок, чтобы оглянуться назад и подвести какие-то итоги.

Мы продолжаем наш «видеоконкурс»: каждую неделю отбираем лучшие материалы, которые делают штабы, и запускаем их в платное продвижение в своих регионах с небольшим бюджетом. Работает очень хорошо: скажем, только за сентябрь на конкурс штабы представили 65 видео, из которых около 20 были признаны победителями и суммарно собрали существенно более миллиона просмотров.

Даже на общем сильно фоне, хочется выделить два региональных расследования последнего времени, которые стали настоящими рекордсменами. Видео тамбовского штаба «Как губернатор Александр Никитин школу строил» собрало более 100 тысяч просмотров (это, без преувеличения, почти весь Тамбов!), при этом в платное продвижение мы его не ставили (честно говоря, не помню, по какой причине) — то есть это 100 тысяч чистой органики, люди пересылали видео друг другу. Потому что задело за живое:

А краснодарский штаб выпустил полномасштабное расследование про семейный бизнес мэра города Геленджика Виктора Хрестина, почитайте текст или посмотрите, если еще не видели, получасовое видео. Более 250 тысяч просмотров (это видео мы ставили в платное продвижение) и конкретный, измеримый результат — Хрестин больше не мэр Геленджика. Ура!

И вот еще, на мой взгляд, очень важно. Московский штаб перестал быть «приложением» к штабу федеральному; впервые за долгое время он стал активно заниматься региональной — то есть, в данном случае, московской! — повесткой. Загляните на канал московского штаба или на их сайт, там много всего интересного о московских проблемах. А вот самое свежее — и отличное — видео:

Еще несколько особенно удачных видео прокомментирую, так сказать, в формате ускоренной перемотки, но вы, пожалуйста, найдите время и посмотрите.

Штаб в Чебоксарах привлекает внимание к незаконному захвату земли — а штаб в Уфе к незаконному захвату воды. В Белгороде раскрыли картельный сговор на медицинских закупках, и добились возбуждения уголовного дела — а в Омске разбирались с воровством на закупках рекламы для прославления местных властей. Иркутск продолжает начатый еще весной проект по мониторингу лесных угодий — а Ярославль продолжает сражаться за референдум по вопросу ввоза подмосковного мусора. Штаб в Иваново в традиционном ФБКшном стиле раскупоривает дворцы и имения очередного единоросса — а штаб в Мурманске расследует многомиллионные траты на VIP-перелеты «губерматери» Марины Ковтун.

Круто? По-моему очень. И весьма результативно. А это я только по самым верхушкам пробежался, и только по последним двум месяцам. Куда больше подробностей — на сайте штабов.

Антикоррупционные расследования и борьба с нарушениями на закупках, экологические проекты и политические кампании — все это делают штабы Навального в 45 регионах России. И это при том, что есть еще и общефедеральные задачи — как, например, наша кампания против повышения пенсионного возраста. И это при том, что большую часть сентября большая часть координаторов вообще под арестом провела после митингов 9/9...

Продолжайте поддерживать работу наших штабов. Каждый рубль — это вклад в политическую жизнь в российских регионах, в то, чтобы не дать им превратиться в унылые болота; вклад в плодородную почву, из которой прорастают ростки самоорганизации, политического активизма, свободомыслия, смелости, гражданского мужества. Каждый региональный штаб — это, без преувеличения, группа героических людей. Они меняют Россию к лучшему прямо сейчас, каждый день. Помогайте им.

Вам, конечно же, было мало различных YouTube-каналов, поэтому вот вам еще один — канал Общества Защиты Интернета. Видео на нем будут появляться редко, и это будут не ролики «на злобу дня». Мы пытаемся создать формат ближе к «образовательному». Будем подробно и обстоятельно рассказывать, что с интернетом происходит.

Первое видео — про блокировки. С чего все начиналось, как мы дошли до жизни такой, почему блокировки — это зло, и как сама структура интернета мешает тому, чтобы у криворуких мерзавцев из Роскомнадзора хоть что-либо получилось. Тут довольно подробно, 20 минут, ну извините — тема такая, надо разобрать все последние шесть лет жизни российского интернета. Просто все это подкрадывалось незаметно, и только сейчас вдруг всех клюнуло по голове жареным петухом — но чтобы это понимать и с этим бороться, надо понимать всю историю.

Для меня этот канал — такой наследник программы «Облако»; пока я в Йеле, о возвращении «Облака» в прямой эфир речь не идет, ну, значит, вот в таком формате будем (не только я, но и мои коллеги по ОЗИ, конечно) рассказывать вам простым языком о том, что как и почему происходит с интернетом в России.

Покуда наступление на свободу интернета в России продолжается — боюсь, эта работа актуальности не утратит.

Подписывайтесь, смотрите, критикуйте, давайте обратную связь, предлагайте темы!