Такого длинного перерыва в ведении этого блога у меня еще не было никогда, стыдоба. Но это потому что реально все было очень плотно. Сейчас буду понемногу наверстывать упущенное; я же обещал подробно рассказывать о своем семестре в Йеле — вот, буду рассказывать.

Во-первых, надо договориться о терминах. То, что я здесь делаю — называется fellowship, и я пока так и не придумал, как это правильно на русский язык одним словом перевести. Это не «учеба», не «обучение», не «стажировка» — я не получаю никакой степени, не сдаю никаких экзаменов, и, вообще, меня никто ничему не учит. Это, скорее, некое «членство в организации»: весь семестр, с августа по декабрь, в общем и целом посвящен тому, чтобы сделать меня частью «Yale community», сообщества людей, имеющих отношение к Йельскому университету. Для этого мне предоставляются все возможности; как я их использую — это мое дело и моя ответственность. Короче, реально перевести этот простой термин — fellowship — на язык людей, привычных к тому, как устроена университетская жизнь в России, оказывается не таким простым делом. Буду не переводить, а объяснять.

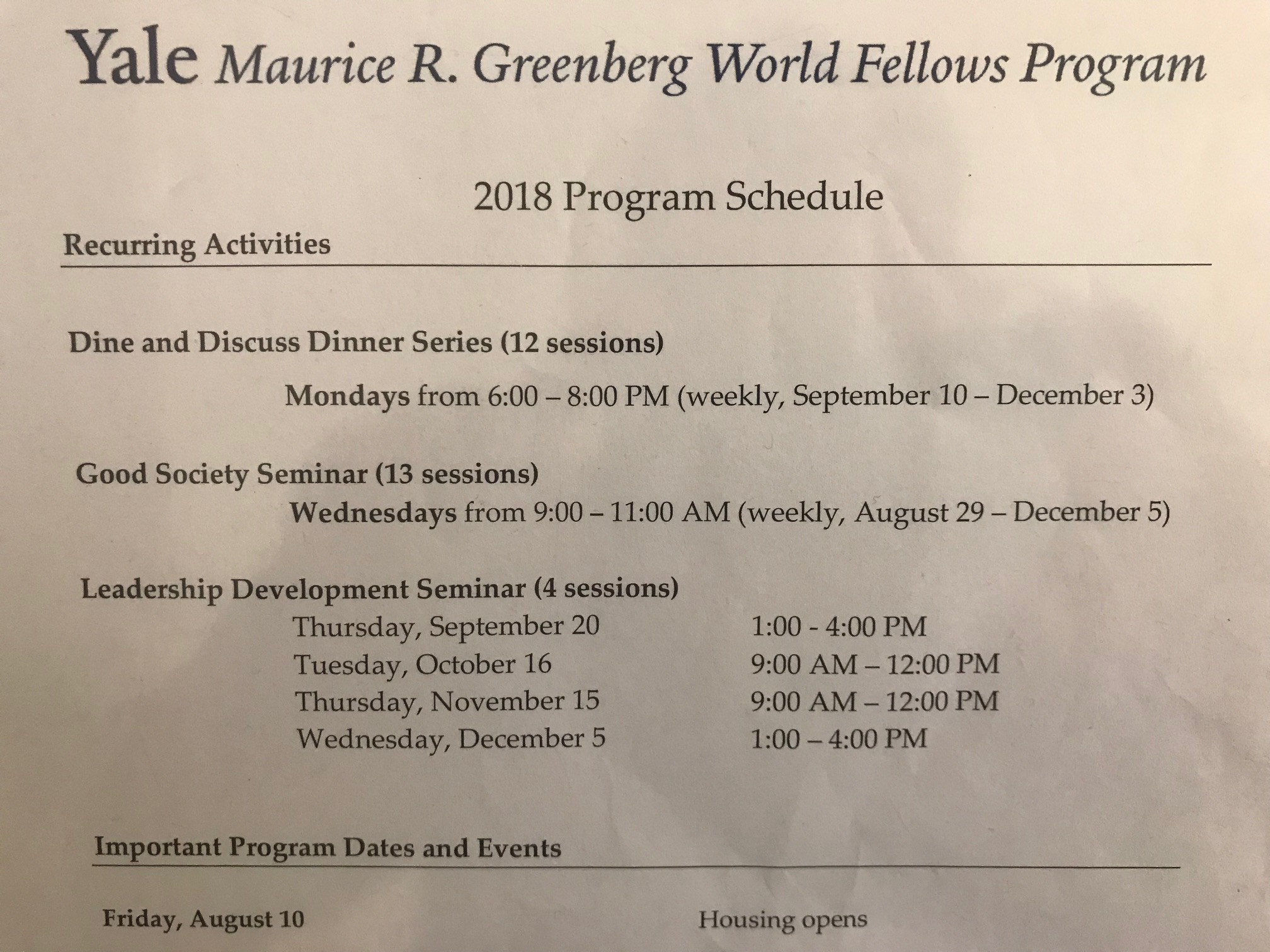

В качестве отправной точки — вот фотография расписания, которое у меня на холодильнике висит:

Как видно, обязательных, регулярных мероприятий у программы совсем немного.

Каждый понедельник — ужин, в котором участвуют все участники программы и приглашенный гость (вчера, например, это был американский архитектор и художник сирийского происхождения Мохаммад Хафез); это неформальный разговор на тему, интересную гостю (разумеется, вчера это была Сирия).

(Тут надо сделать важное отступление: руководитель программы World Fellows, Эмма Скай — один из ведущих в мире экспертов по Ближнему Востоку, и это не может не находить отражения в направлении, которое принимают многие мероприятия программы. Я пока не понял до конца, насколько мне это нравится: ну то есть с одной стороны, это сильно расширяет кругозор, с другой — не могу представить себе, каким образом эти новые опыт и знания смогут мне пригодиться в ближайшие годы. Но так бывает, что ты не знаешь, а оно пригождается!).

Каждую среду — общая утренняя встреча участников программы, и на ней мы рассказываем друг другу о своей работе и своем опыте. Я свой доклад (естественно, про президентскую кампанию Навального) делал первым, теперь расслабленно слушаю коллег. Опыт у всех невероятно разный (от военной службы до работы с детьми, от расследований до политики, от Гаити до Южной Кореи, от Испании до Сомали), и это, пока что, самое интересное из мероприятий программы.

И, наконец, как вы видите в расписании, есть еще некие «семинары по развитию лидерства», это такие довольно традиционные коучинг-сессии от местных Тони Роббинсов (два семинара уже было в августе, во время предварительной ориентации для участников программы, и четыре еще предстоят). Командная работа, работа в маленьких группах, фасилитация, все такое. Пожалуй, это единственное мероприятие программы, которое с некоторой натяжкой можно назвать «учебным»; при всем моем скепсисе к бизнес-тренерам и бизнес-тренингам, эти семинары ведут двое отличных ребят, и они (пока) весьма интересные.

Всё! То есть вот обязательная программа на этом исчерпывается.

А дальше... а дальше: все люди взрослые. Никто никого не тыкает ни во что и не заставляет ничего делать. Но есть тьма возможностей.

Например, ты можешь ходить и слушать любой из 2000+ курсов на любом из факультетов Йеля. (Сдавать зачеты/экзамены и получать оценки, однако, нельзя). Есть видеостудия (оборудование в ней сильно круче, чем в ФБК), и медиаконсультант при ней: ты можешь ходить, записывать всякие видео и получать обратную связь, типа как лучше выступать, работать с жестами и словами и т.п.; есть консультант по текстам — пожалуйста, можешь показывать любые свои заметки и статьи, и она поможет улучшить язык и подскажет, как что лучше делать. И так далее. И, конечно, networking: если ты хочешь пообщаться о чем угодно с кем угодно из Yale community — из студентов, профессоров, выпускников — программа поможет тебе организовать такую встречу. Но как пользоваться этими возможностями (и какими пользоваться) — твое личное дело.

Наконец, каждый из нас в свою очередь обязан внести свой вклад в жизнь университета — организовать и провести за семестр не менее четырех мероприятий (лекций, круглых столов, дебатов — любых) для любой аудитории (хоть открытых для всех желающих, хоть для студентов конкретного курса и направления). Ну и, соответственно, мы можем посещать мероприятия друг друга. (Вот, например, сегодня Ибу привозит на кампус какого-то блокчейн-эксперта, делает с ним круглый стол про демократию и блокчейн — я туда пойду). Весь календарь таких мероприятий лежит здесь, и он довольно плотный. Это для меня — самая интересная часть всей истории.

В следующих сериях:

— как все это финансируется, кто за все платит и, вообще, как устроена программа организационно;

— в каких мероприятиях (и почему) я принимаю участие, и что я делаю; — выборы губернатора Коннектикута — взгляд почти изнутри;

— все 16 World Fellows: кто они и чем круты;

— как устроен университет: студенты, факультеты, колледжи.

Ну а также пишите, конечно, ваши вопросы и пожелания.

У меня сегодня начинается мой семестр в Йеле, на программе Yale World Fellows. Надеюсь, будет интересно. Если будет интересно, то, конечно, мне будет хотеться обо всем подробно рассказывать. В связи с этим естественный вопрос: а вам интересно про это будет читать?

Посты писать? Видеоблог делать? Насколько подробно? Акцент на образовательный контент или на неформальную жизнь? Ну, короче, насыпьте обратной связи. Ну и в комментах на вопросы готов поотвечать.

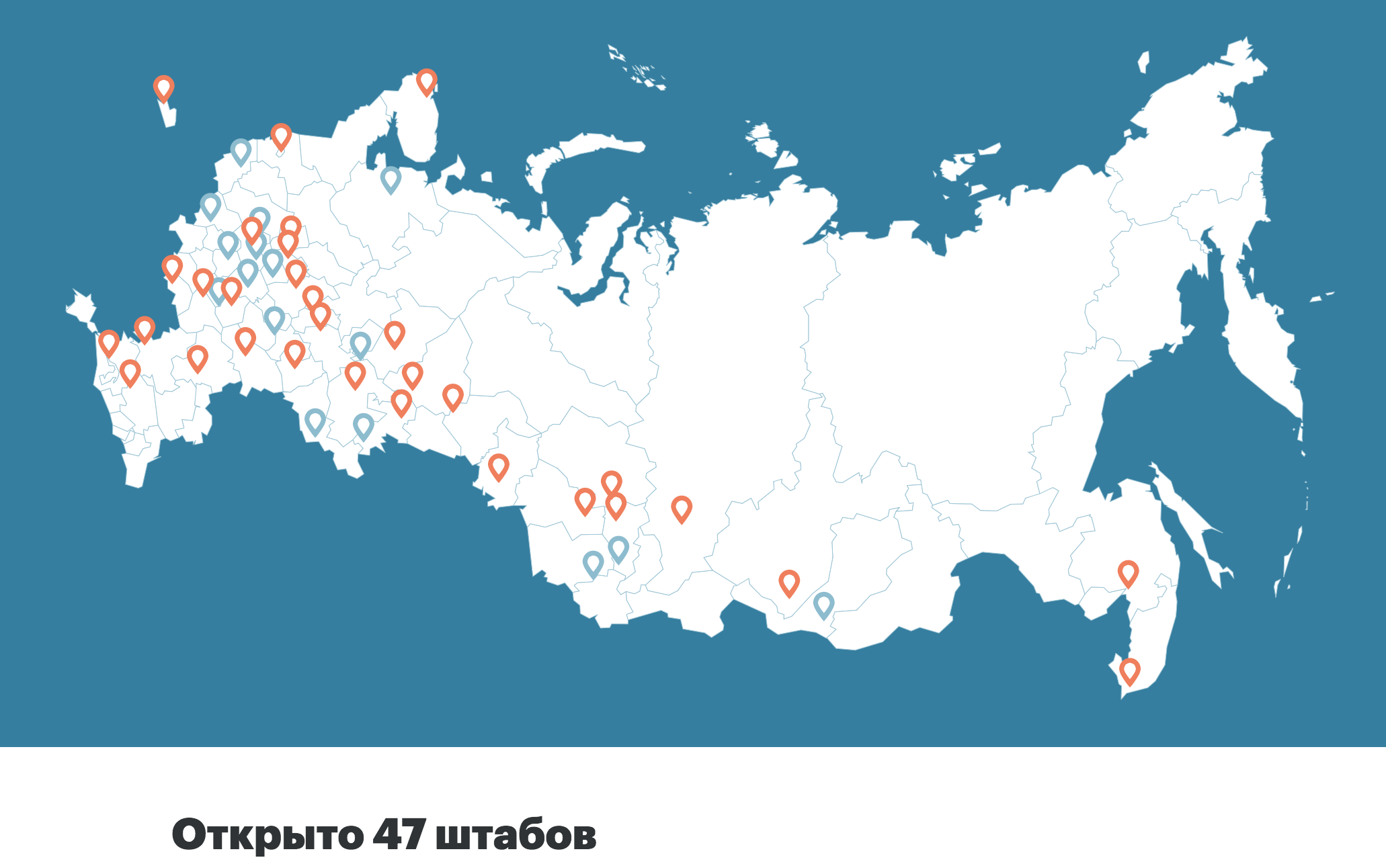

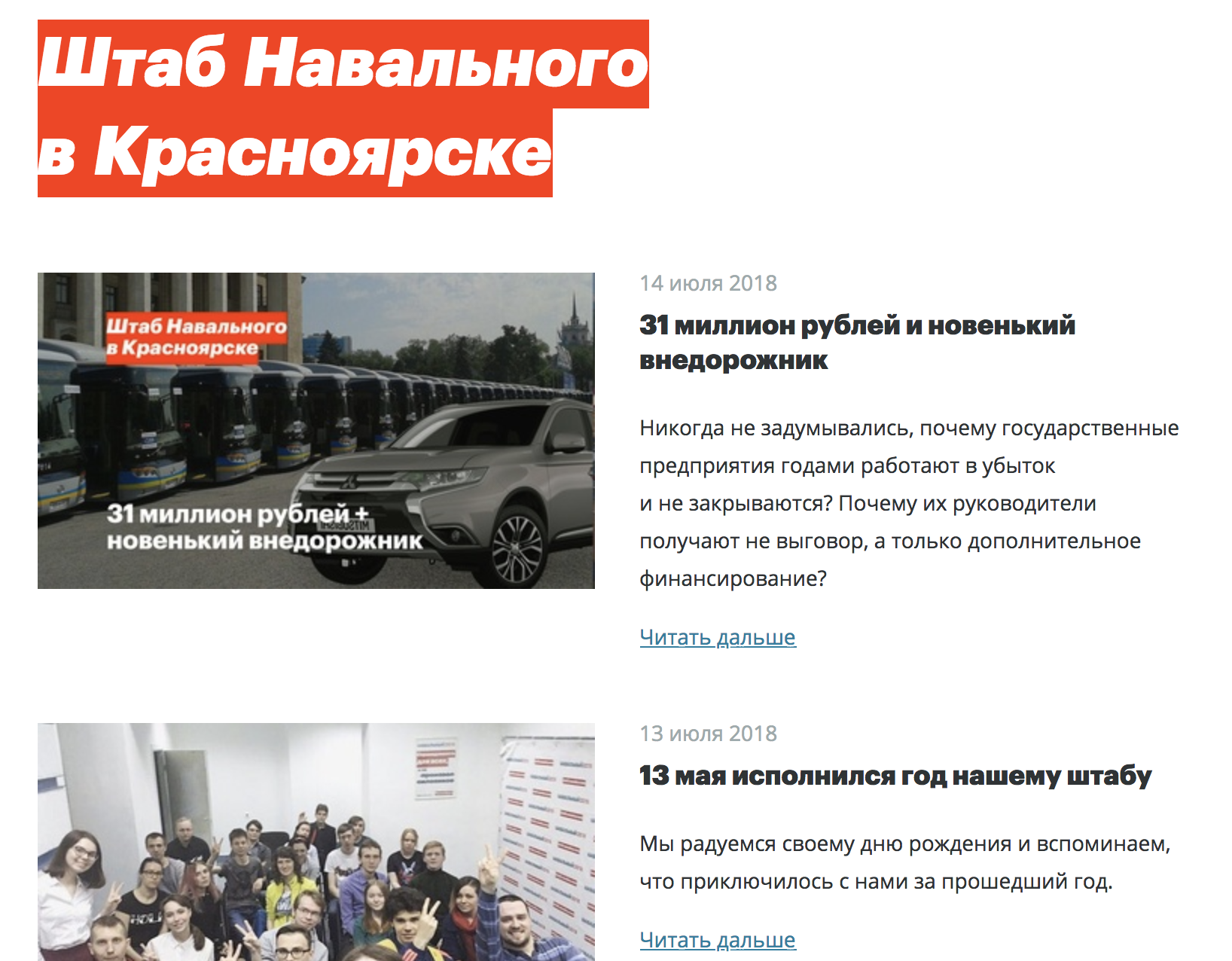

Сеть региональных штабов Навального работает в новом формате уже три месяца, и я периодически рассказываю здесь о региональных проектах и достижениях, но сегодня важный день: рад вам представить сайт Штабов Навального, на котором вся эта информация собрана в одном месте (и, мы надеемся, будет оперативно обновляться).

Записаться в волонтеры и связаться с штабом в своем городе, поддержать работу штабов финансово и посмотреть последние расследования – это все можно здесь. Идете на страницу любого штаба — и там вся информация о его работе: видеоролики, кампании, и просто текущие организационные моменты.

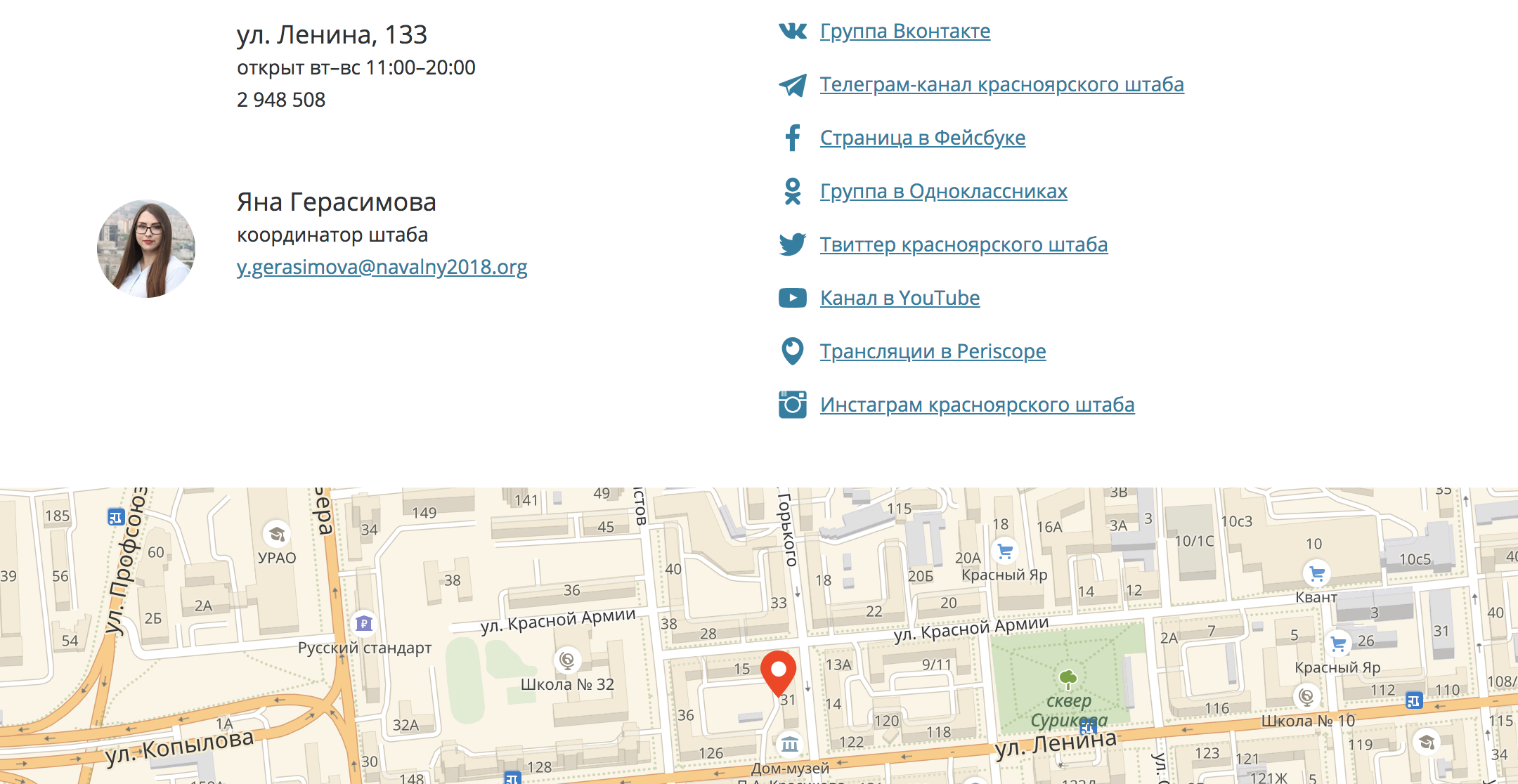

Скроллите ниже — там вся контактная информация и соцсети.

Ну и возможность сделать пожертвование, конечно — куда ж без этого. Сеть штабов ведет свою работу и тычет острой палкой в региональных жуликов всех мастей только благодаря вашей поддержке.

У нас есть несколько IT-вакансий.

DevOps.

Frontend-разработчик.

Бэкенд-разработчик на Django.

Full stack web-разработчик.

Зарплаты ниже рынка. Рабочий день ненормированный. Задачи разнообразные и интересные. Возможны аресты. Корпоративный юмор с элементами АУЕ-культуры. Уникальный коллектив. Навальный на летучках. Вечеринки в честь обысков. Работа мечты.

По всем вопросам: [email protected]

Президентская кампания завершилась три с половиной месяца тому назад. Два с половиной месяца назад мы рассказали о том, чем теперь будет заниматься региональная сеть — каждый штаб защитит собственный политический или общественный проект для своего региона и начнет его делать. Понятно, что и федерального уровня задачи остаются (так, очень и очень многие штабы поучаствовали в организации митингов против пенсионного грабежа 1 июля) — но акцент мы сделали на том, чтобы штабы активно включились в политическую жизнь своих регионов.

Пора посмотреть, что у них получается.

Сразу несколько штабов решили попробовать принять участие в местных выборах. Самая заметная кампания у нас идет в Хабаровске: наш координатор Алексей Ворсин баллотируется в мэры города, и сейчас собирает подписи (если вы живете в Хабаровске и там же прописаны, вам сюда). Координатор в Волгограде, Алексей Волков, баллотируется в городскую Думу по одномандатному округу, как и координатор в Красноярске, Яна Герасимова и координатор в Саратове, Михаил Мурыгин. Координатор в Челябинске, Борис Золотаревский идет в районный совет. Штабы в Тюмени, Твери, Тамбове, Уфе, Иваново, Архангельске, Краснодаре также участвуют в местных выборах, помогая кандидатам из числа наших волонтеров или сторонников. Суммарно на выборах разных уровней в ближайший единый день голосования (9 сентября) мы поддерживаем несколько десятков кандидатов по всей стране.

Но большая часть штабов взялась за местные проблемы (это, разумеется, отлично совмещается с участием в выборах): Ярославль борется против экспорта мусора из Москвы и Московской области, Тамбов — против самых высоких в Черноземье тарифов ЖКХ, Казань расследует нарушения при госзакупках, которые проводят местные жулики и так далее.

А мы в федеральном штабе учимся эффективно управлять одновременно 45 разными региональными проектами, контролировать ход 45 разных кампаний.

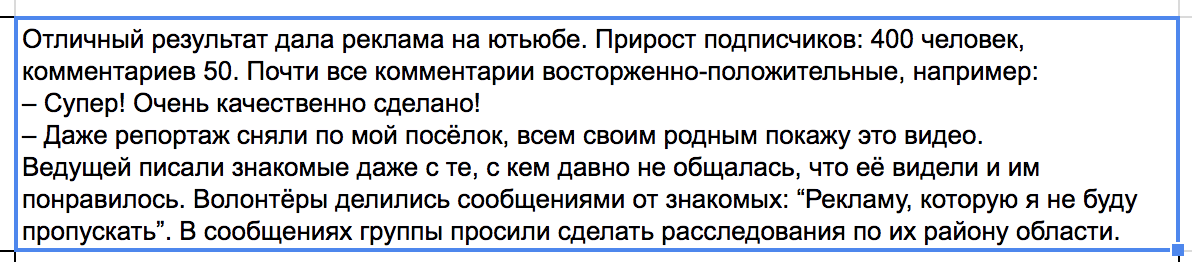

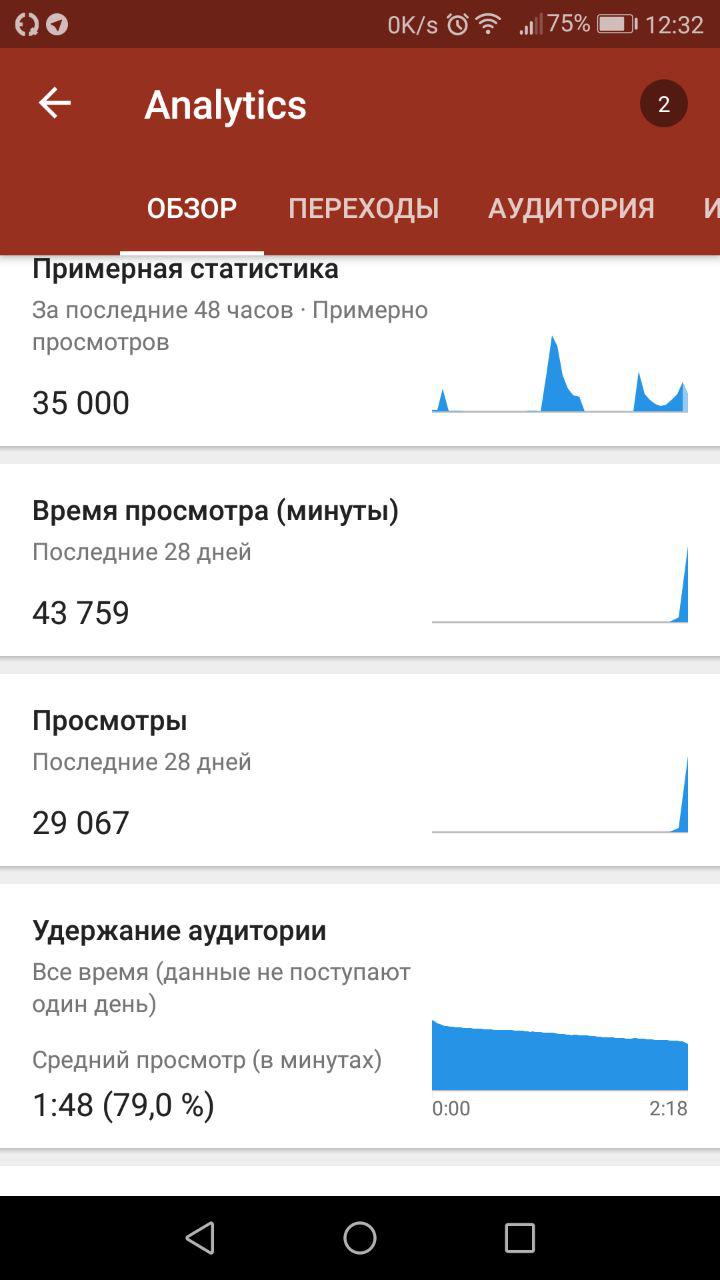

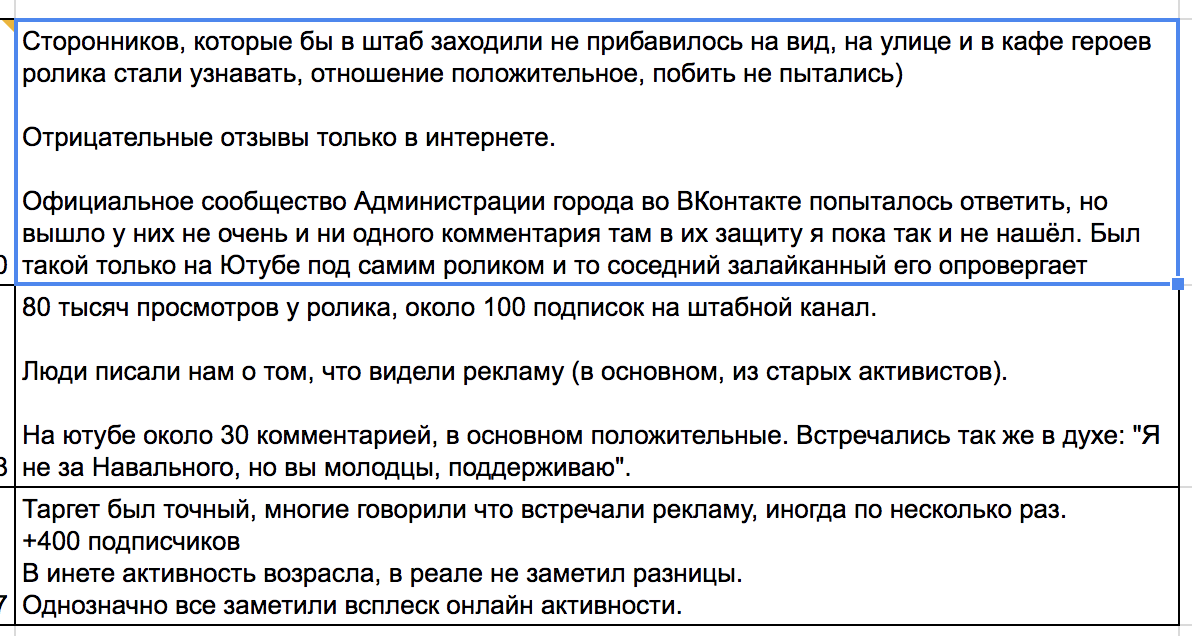

Одна из важнейших штук, которые мы придумали на этом пути — конкурс видеороликов. Каждый штаб, когда ведет свой проект — даже если этот проект достаточно длительный — все равно проходит через какие-то этапы, контрольные точки, когда есть какие-то достижения, о которых надо рассказать миру. Мы объявили (в середине мая): такие публичные отчеты в виде видеороликов — если сами штабы считают их достаточно забойными и достойными всеобщего внимания — стоит присылать нам на конкурс. Каждую неделю мы будем отбирать 3-4 лучших ролика и тратить немного денег на их платное продвижение для youtube-пользователей из соответствующего города. Так, чтобы весь город увидел, чем занимается штаб.

Статистика получилась к настоящему моменту такая:

— всего, в рамках своей проектной работы, за последние полтора месяца наши штабы записали и выпустили 155 видео (больше всех: Казань, 11 роликов);

— из них 47 роликов были достаточно качественными (по нашим весьма строгим критериям), и попали в «лонг-лист» нашей конкурсной программы (снова в лидерах Казань, 6 видео);

— и по итогам голосования жюри 29 видео получили такие «мини-гранты» на продвижение, обычно это 20-30 тысяч рублей (Тюмень вошла в число победителей недели трижды, Казань, Омск, Саратов, Тамбов, Уфа и Хабаровск по два раза).

Казалось бы, что дают 20 тысяч рублей на продвижение видео на YouTube? Удивительно много. Когда мы начинали полтора месяца тому назад, у нас получалась цена за просмотр около 70 копеек; сейчас, благодаря конкурсу, качество видео выросло, и один просмотр стоит нам уже 40 копеек. (Работает это так: человек из определенного города заходит на Youtube, и ему показывается реклама в виде пре-ролла перед тем видео, которое он собирался смотреть; мы платим только если человек кликнул и посмотрел более 30 секунд нашего видео — поэтому наша задача в том, чтобы сделать ролики максимально яркими и цепляющими с самого начала). То есть 20 тысяч рублей — это 50 тысяч просмотров (а увидят пре-ролл еще в несколько раз больше). Для регионального города средних размеров это означает, по сути, что просто все наше видео посмотрят.

Разумеется, мы внимательно следим за эффективностью этих кампаний по продвижению видео: собираем обратную связь от штаба, отслеживаем показатели просмотров.

Ну и, разумеется, этот пост не имел бы смысла, если бы я не показал вам несколько примеров самых крутых и забойных региональных видео. Из них видно и то, какими проектами занимаются штабы, и то, как они прокачались в создании убедительных и мощных роликов. Такие видео, когда их смотрят десятки тысяч людей, становятся важнейшими событиями политической жизни в своих регионах, привлекают к штабам очень много внимания, приводят новых волонтеров и сторонников, подписчиков на YouTube-канал и в соцсети.

Тамбов:

Омск (тут уже более 85 тысяч просмотров!):

Чебоксары:

Томск:

Калининград (это эксклюзив — победитель этой недели, мы только начнем через пару дней его продвижение):

И вторая серия от Тамбова про ЖКХ (тоже пойдет в рекламу на этой неделе только):

Такие дела. Работаем!

А вы не забывайте нас поддерживать. Из каких-то 2000 рублей мы умеем сделать 4000-5000 просмотров видео о работе регионального штаба в крупном городе, это охват местной официальной городской или областной газеты.

Пять лет назад, когда только создавался Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), я написал широко известный в узких кругах пост с прогнозом перспектив этого путинского венчурного фонда. Вот таким был мой прогноз:

... если все это будет реализовано, [...] это будет [...] страшным ударом по отрасли как таковой. Те венчурные фонды, которые сейчас работают в этой очень молодой отрасли, столкнулся с нерыночной конкуренцией со стороны государственного гиганта (который при таких размерах автоматически окажется самым большим фондом в России), который в своей деятельности не руководствуется целями достижения прибыли. Стартапы будут брать легкие государственные деньги, которые будут раздаваться практически не глядя, [...] не получая с этими деньгами никакого опыта, менторства, необходимой опеки, проедать деньги и умирать. Профессиональным фондам, чтобы конкурировать с халявной раздачей, придется платить больше денег за меньшие доли (чтобы их предложение все же было привлекательным), что резко подорвет конкурентоспособность этих проектов на более поздних стадиях, поскольку крайне сложно будет привлекать в них дальнейшее финансирование по искусственно задранным оценкам. В итоге, существующие сейчас (и только встающие на ноги) отечественные фонды просто уйдут на другие рынки, и будут инвестировать в европейские и американские проекты [...]. И когда 6 миллиардов закончатся, [...] вместо венчурной экосистемы в России останется выжженная земля - ни фондов, ни проектов.

Вчера попалась на глаза статья с анализом итогов работы ФРИИ, по данным самого фонда: «Созданный по инициативе президента Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) впервые раскрыл результаты своей пятилетней работы». Прекрасная возможность «сравнить план с фактом» и посмотреть, прав ли я был в своем прогнозе.

Забегая вперед: увы, был полностью прав. Ну, как мне кажется. Вам судить:

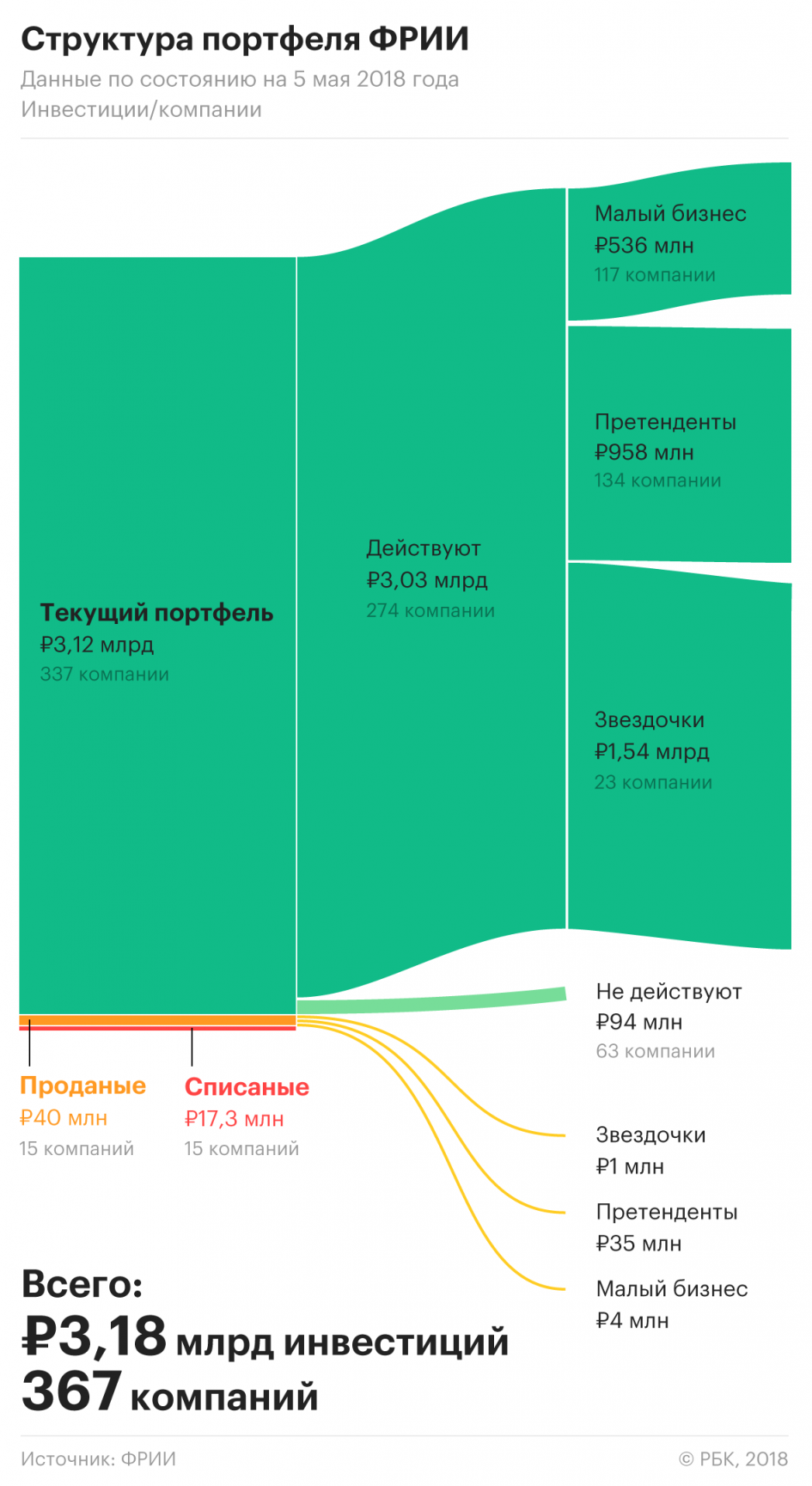

1. Никаких 400 инвестиций за три года, конечно, как я и писал, не получилось. Получилось 367 инвестиций за пять лет, то есть темп был в два раза медленнее плана. И это самая хорошая новость. Как мы увидим ниже, даже при таком количестве инвестиций (а более 70 сделок в год — это нереально быстрый темп) качество портфеля оказалось крайне низким; делали бы вдвое больше сделок в год — было бы еще хуже.

2. С финансовыми результатами деятельности, даже если верить статистике самого ФРИИ, все не очень хорошо. Вложения на 3.2 млрд рублей, оценка портфеля сейчас (по их данным) 4.4 млрд рублей, это 37% роста за пять лет. Банковский депозит дал бы значительно больший прирост за это же время.

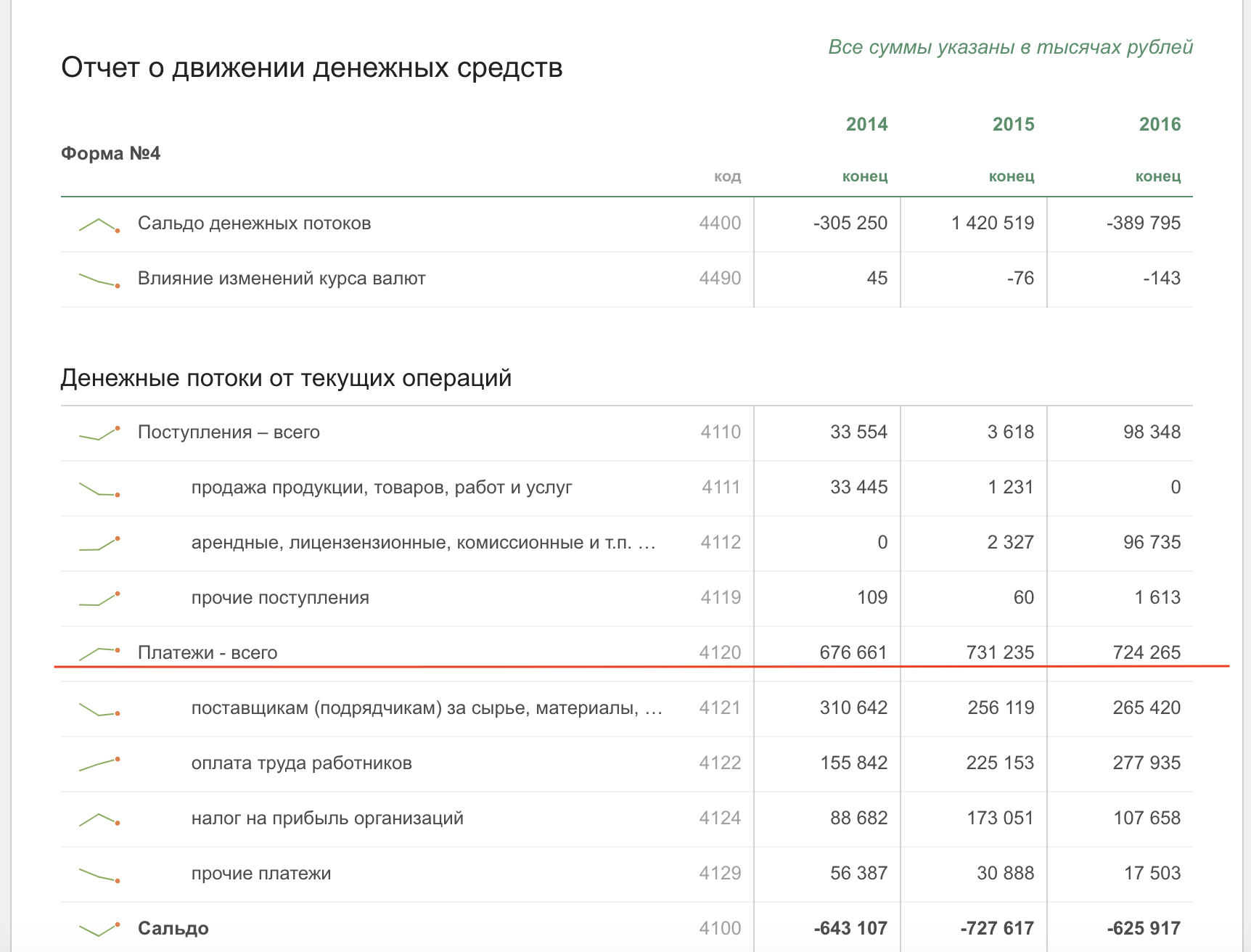

3. Но даже заявленные 37% роста стоимости инвестиций — это большое лукавство. 3.2 млрд рублей — это чистые инвестиции в проекты. Но у ФРИИ помимо инвестиций были и административные расходы, и они были большими. ФРИИ тратит огромные деньги на зарплату, аренду офиса в Москве и представительство в регионах, свои мероприятия и прочее. Там действительно очень большая инфраструктура, но данных о затратах на ее содержание ФРИИ в своем отчете «почему-то» не приводит. Заглянем в «Контур-Фокус» — и увидим, что в 2014-16 годах (данных за 2017 год еще нет) ФРИИ тратил на свое содержание примерно 700 млн рублей в год (только на зарплаты сотрудников в 2016 году ушло 270 млн рублей):

С этим есть две большие проблемы. Во-первых, стандарт венчурной индустрии — это когда фонд ежегодно тратит на собственное содержание 2-3% от средств, переданных ему в управление. В случае с ФРИИ — это было бы 120-180 млн рублей в год (объем фонда — 6 млрд рублей). На самом же деле эффективные менеджеры из ФРИИ тратили в 4-6 раз больше. Во-вторых, это значит, что за 5 лет своего существования фонд потратил, видимо, примерно столько же, сколько проинвестировал — не менее 3 млрд рублей. И это сразу делает финансовые результаты прямо-таки плачевными. Оказывается, 6 млрд рублей, принесенных во ФРИИ анонимными инвесторами (за все пять лет ФРИИ так и не рассказал, откуда там деньги взялись; ну ОК, «из тумбочки») позволили создать портфель... стоимостью на 40% меньше (по данным самого ФРИИ). А сейчас, кстати, деньги у ФРИИ кончились, видимо, полностью, а ведь существующим портфелем надо еще как-то и на что-то управлять.

4. Не меньшее лукавство — стоимость портфеля. Весь отчет ФРИИ — это жонглирование цифрами и KPI, чтобы скрыть плачевное состояние дел. Во-первых, они каким-то образом делят закрывшиеся проекты на «списанные» и «недействующие», что довольно смешно (если портфельная компания не действует — такую инвестицию и положено списывать, в чем смысл показывать её как часть портфеля?). Во-вторых, значительную часть компаний ФРИИ обозначает восхитительным эвфемизмом «малый бизнес»: мол, ну да, не взлетел проект, но мы создали малый бизнес, тоже неплохо. Это вот прямо обман: свои пакеты в тех проектах, которые они называют «малым бизнесом», они оценивают в среднем менее, чем в 5 млн рублей каждый, при начальной средней инвестиции в 9 млн рублей на один проект; это не называется, конечно, «малым бизнесом», поскольку не является бизнесом — это провалившиеся стартапы, которые не списываются, видимо, только по той причине, чтобы не портить отчетность.

5. Еще один обман — в цифрах об экзитах. В целом ФРИИ тут прав — 5 лет не срок, для выходов еще довольно рано, но без маленьких махинаций не обошлось. В своем отчете они пишут «о 15 выходах на 40 млн рублей», самым успешным из которых «был VisionLabs, долю в котором продали в 28 раз дороже, чем купили». Купили за миллион, то есть продали за 28 миллионов. То есть на остальные 14 «выходов» приходится 12 млн рублей. То есть это не выходы, а распродажи оставшихся после закрывшихся стартапов компьютеров, маркерных досок и кофеварок, что-то в таком роде; то, что называется fire sale. Опять же, видимо начальство ставит какие-то KPI по «числу успешных выходов», и ребята как могут подгоняют статистику под ответ, в итоге довольно глупо и нелепо получается.

6. При всем при этом, ФРИИ есть чем гордиться. Для фонда, которому всего пять лет, один безусловно успешный выход (пусть и один-единственный), и 23 проекта-«звездочки» (по их классификации), которые, видимо, успешно летят (эти проекты они оценивают суммарно в 1.5 млрд рублей) — это серьезное достижение! Которое было бы куда серьезнее, если бы фонд не пылесосил с рынка все, что плохо лежит и не инвестировал бы во весь мусор подряд, не тратил бы по 700 млн в год на свое содержание и так далее. Если бы эти же 24 успешных проекта были бы 24-мя из 100 (а не из 370), вся картинка выглядела бы вполне прилично с точки зрения успешности инвестиционной деятельности.

7. Но, может быть, эти огромные затраты (не менее 6 млрд рублей потраченных ради создания портфеля, реальная оценка, которого, видимо, находится где-то в районе 2.5 млрд рублей (в проектах-«звездочках» и «претендентах»)) оправдываются тем, что за эти деньги была создана инфраструктура, которая двинула рынок вперед? Мощная экосистема ИТ-инноваций в России? Увы, дело обстоит в точности наоборот. Что, собственно, и доказывает отчет ФРИИ за пять лет.

8. ФРИИ — гигантский пылесос, вобравший в себя все кадры с рынка и все стартапы. Самая грустная цифра: на долю ФРИИ приходится почти половина всех венчурных сделок в России (еще более грустно, что они этим, видимо, реально гордятся!). С рынка ушли почти все бизнес-ангелы, почти все небольшие фонды — в точном соответствии с моим прогнозом пятилетней давности. Экосистема разрушена. Большинство внятных специалистов, кстати, тоже ушло во ФРИИ — там, на самом деле, очень толковая и профессиональная команда занимается образовательными программами и менторингом стартапов; неудивительно — если коммерческий венчурный фонд может себе позволить тратить на текущую деятельность 2-3% средств в управлении, то ФРИИ, как мы видели, тратит 10-12%; конечно они будут конкурентоспособны и на рынке труда! Парадокс: при всей моей нелюбви к ФРИИ, когда ко мне приходит внятный российский стартап и спрашивает, где искать инвестиции — я советую обращаться именно туда. А куда ж еще? Больше-то и некуда!

То есть то, что они считают своим главным достижением, и является, конечно, главной проблемой. В их финансовом результате нет ничего выдающегося (ну, точнее скажем, он провальный). Провалы, конечно, бывают и у частных венчурных фондов, и бывают очень даже часто. Это нормально. Но вот если представить себе мир, в котором ФРИИ бы не было — это был бы развивающийся рынок, на котором десятки частных фондов и бизнес-ангелов с разной специализацией бились бы за эти самые 20 стартапов-«звездочек»; каждый нашел бы самого подходящего (по профилю, опыту, индустрии, связям) инвестора, а каждый инвестор нашел бы самые подходящие проекты; цвели бы все цветы и развивалась бы экосистема. Ну а в 270 из 370 проектов, которые ценой неимоверных усилий ФРИИ где-то нашел никто бы ничего не проинвестировал, потому что и не надо было в них ни копейки инвестировать.

Но нет: пришло государство, всех с рынка прогнало, все ростки самодеятельности затоптало, кучу денег неэффективно потратило и теперь рассказывает нам, что так и хорошо. Венчурного рынка правда в России больше нет, ну да ладно.

Президентская кампания Алексея Навального закончилась, кажется, вот только вчера — или много лет назад. Два месяца прошло со дня голосования, пять месяцев — с того печального дня, когда Центризбирком расписался в своей ничтожности и беспомощности, в очередной раз лишив Россию и российских избирателей шанса на конкурентные выборы. Вроде и совсем немного — но как будто это было в прошлой жизни: с тех пор уже столько было митингов и арестов, расследований и острых тем. То, что это воспринимается «как в прошлой жизни» — вовсе не случайность: наша кампания очень четко разделила политическую жизнь нашей страны на «до» и «после».

Наша кампания была беспрецедентной, необычной, сложной, инновационной. Еще она была очень публичной и прозрачной — мы писали и отчитывались буквально о каждом шаге, публиковали подробные финансовые отчеты и проводили в прямом эфире еженедельные летучки для всех волонтеров. Сегодня мы делаем последний, последовательный, завершающий шаг кампании, перелистываем эту славную страницу нашей истории.

На нашем сайте, адрес которого — https://2018.navalny.com/ — мы тысячи раз рекламировали в ходе кампании — теперь размещен (и всегда будет находиться) финальный итоговый отчет о том, чем была и как прошла наша кампания. Как мы прожили весь 2017 год и первые месяцы 2018-го. Все важнейшие события, цифры и факты, видео и фотографии там лежат; программные заявления и аресты, ключевые ролики и основные вехи — сведены в единый таймлайн. Листайте его и удивляйтесь: «точно же! еще и это было! и это! ой, а про это я уже забыл! и как все это вместилось в один год с маленьким хвостиком!».

Для кого-то наш отчет — повод предаться ностальгии, поискать себя на фотографиях, пересмотреть ключевые выступления, перечитать программу. И это отлично. Для нас, для штаба — это, прежде всего, способ окончательно зафиксировать: мы это сделали. Вот она такая была на самом деле, наша кампания. Мы гордимся ей и считаем ее достойной места в истории. Потом начнутся (да что там: уже начались) — мифы, легенды, толкования и домыслы. Но всегда можно зайти на наш сайт с финальным отчетом и увидеть своими глазами — вот как оно было на самом деле. Даты, факты, штабы, цифры, встречи, выступления, видео. Это важно. Используйте эту ссылку почаще.

Когда меня спрашивают — «так а что в итоге дала ваша кампания?» — я каждый раз замираю, удивляясь тому, насколько коротка человеческая память. Потом, конечно, в сотый раз обязательно и обстоятельно отвечаю. Вот, смотрите. Штабы в регионах: их не было — теперь они есть. Митинги по всей стране: их не было — теперь они есть. Под миллион зарегистрированных сторонников: их не было — теперь они есть. Десятки новых ярких политических лидеров: их никто не знал — теперь они есть. Партия и программа, опыт и ИТ-решения — все это результаты кампании. Десятки тысяч людей получили опыт практической политической работы в условиях тяжелейшего прессинга; тысячи героических (без тени иронии) наших коллег каждый день показывали личным примером, как важна для настоящих граждан свободная политическая дискуссия, честная конкуренция, возможность выражать свои мысли.

Новый этап нашей истории начался, но он не существует в вакууме, сам по себе. Несколько десятков штабов ведут разные политические проекты — пока в Ярославле сражаются с мусором и коррумпированными чиновниками, в Питере готовятся к муниципальным выборам; в Хабаровске мы ведем мэрскую кампанию, а в Казани — антикоррупционную. И так далее. Мы скоро вот уже запустим новый сайт со всеми штабами и их проектами — а здесь я еще раз скажу, что это все не просто так из воздуха же появилось. Это сделали мы с вами в 2017 году и в начале 2018-го, в ходе исторической кампании за выдвижение Алексея Навального. Спасибо всем, кто был хоть немного причастен. Вы — Россия будущего.

История, от которой я в особом бешенстве. Причем таких много, но каждый раз же не знаешь, какая заденет особенно. Возможно, реагирую на слова «институт математики и естественных наук». Возможно — на единогласное голосование совета. Федеральный университет называется. Позорище какое гнусное.

Еще эта история важна тем, что ее очень просто рассказать — любому, кто отказывается понимать, что происходит. Всего два документа на одну страничку каждый, очень простых.

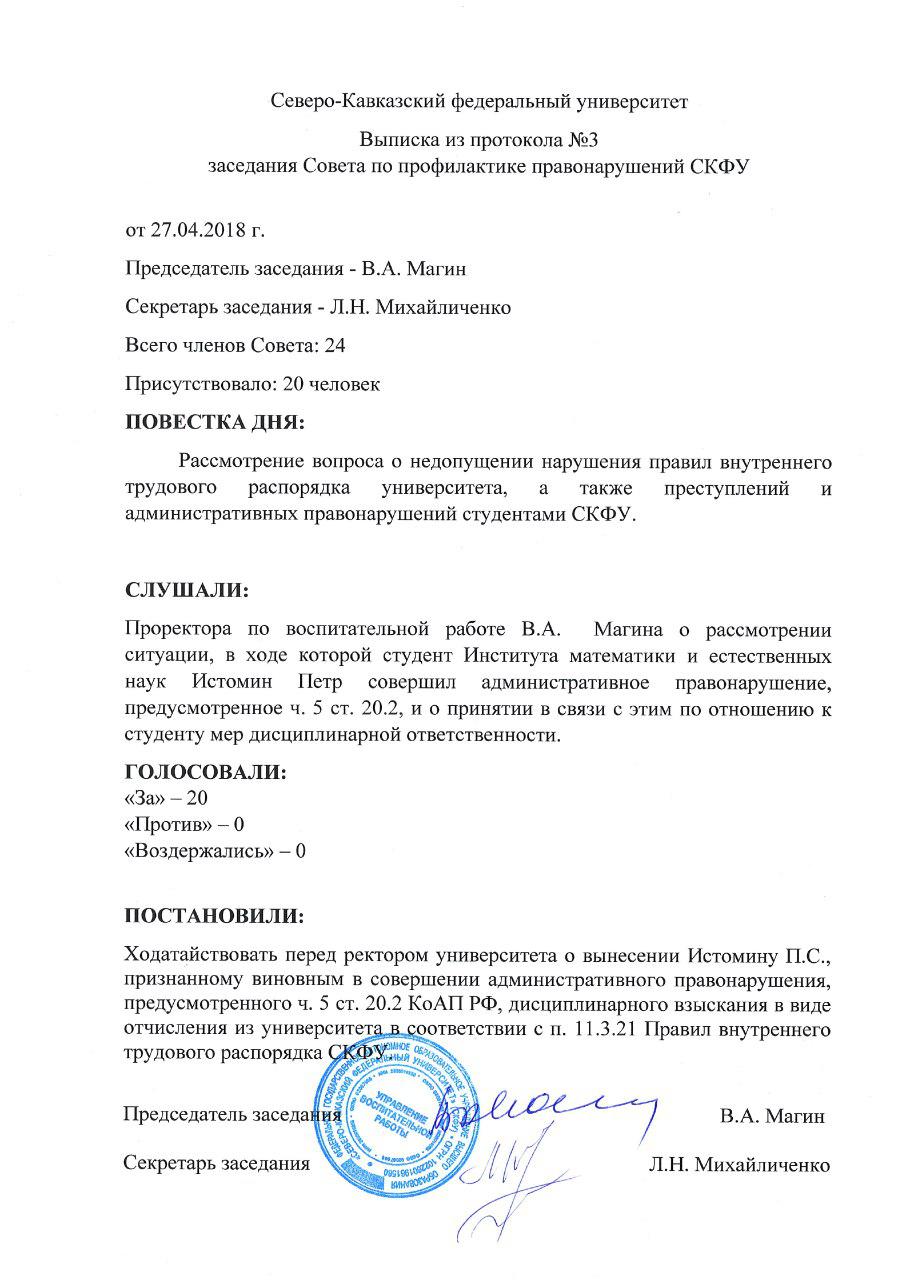

Вот первый документ. Студента третьего курса СКФУ, сотрудника нашего Ставропольского штаба Петра Истомина перед митингом 5 мая вдруг резко решили отчислить за штраф, полученный им в октябре прошлого года:

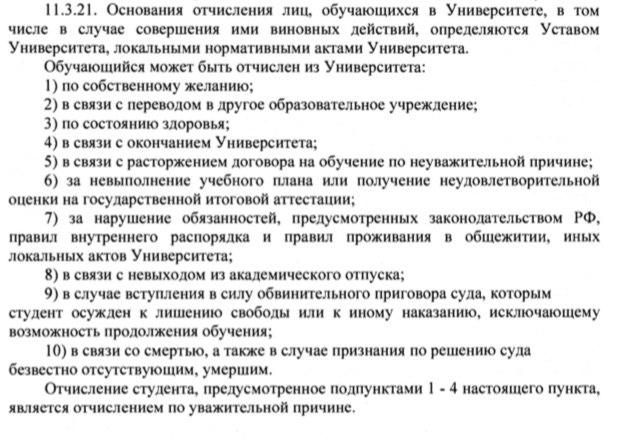

Вот второй документ — собственно пункт Правил внутреннего трудового распорядка СКФУ, перечисляющий причины для отчисления:

Как видно, в этом списке нет «отчисления за административное правонарушение». (Еще бы, ведь административное правонарушение — это и переход улицы на красный свет, и превышение скорости; ни одного студента бы не осталось). Более того, даже если студент совершает уголовное преступление, его отчислят только если он в колонию попадет — а, скажем, с условным сроком не отчисляют.

Но вот для Петра Истомина «вдруг» решили сделать такое исключение. И «вдруг» именно перед 5 мая, через семь месяцев после того, как состоялось его «административное правонарушение» (то есть участие в митинге).

Два простых документа о том, что

— они вообще не умеют и не собираются соблюдать какие-либо правила (но, почему-то, требуют этого от нас),

— митинги 5 мая приводят их в ужас; надо выходить.

Петру мы оказываем юридическую поддержку, незаконное решение об отчислении будет отменено.

Триста шестьдесят восемь миллионов рублей — это большие деньги. Даже Игорю Сечину надо работать целых два с половиной месяца, чтобы их заработать (а обычному школьному учителю в России придется поработать немногим больше тысячи лет). С другой стороны, обычная кампания по выборам губернатора в небольшом российском регионе стоит примерно столько ($5-7 млн), а, скажем, средняя кампания по выборам в Сенат США обойдется втрое дороже (около $19 млн). Ну а для российской политики это просто беспрецедентные деньги; до сих пор рекордом краудфандинга были 103 млн рублей на мэрскую кампанию Навального летом 2013 года, мы — вы! — превзошли прошлый рекорд более, чем в 3.5 раза. (Заметим в скобках, что в 2013 году россияне были куда богаче, чем в 2017 году; медианный размер пожертвования снизился примерно вдвое — зато количество жертвователей выросло примерно в 7-8 раз).

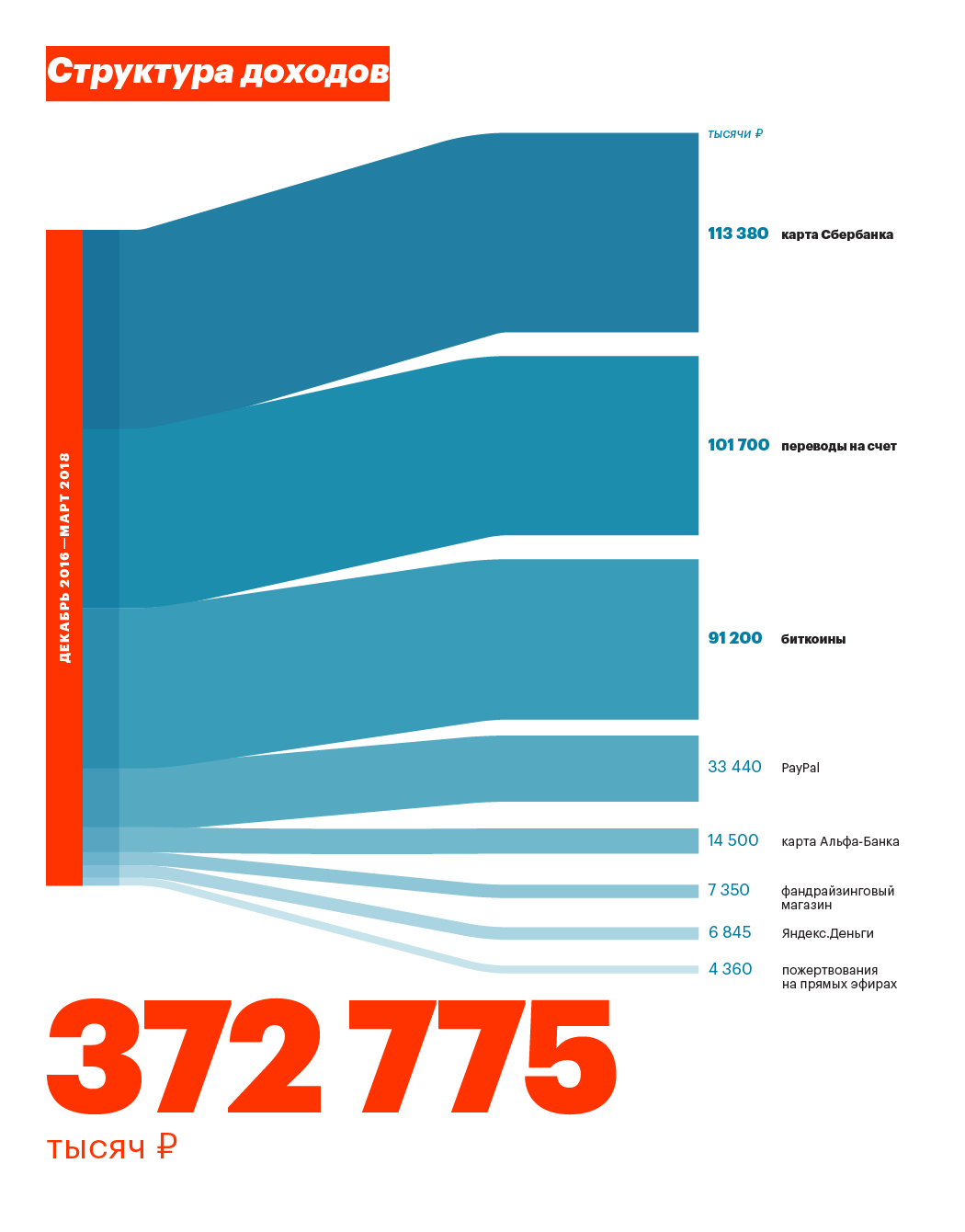

В течение всей кампании мы подробно, ежемесячно отчитывались о том, куда мы тратим собранные деньги. И вот настало время финального, общего финансового отчета о всей кампании целиком — за все 16 месяцев с 13 декабря 2016 года (объявление Навального о выдвижении) до 17 апреля 2018 года (в этот день фонд «Пятое время года», через который мы управляли кампанией, был исключен из ЕГРЮЛ после незаконного решения суда о его ликвидации). Да, не до 18 марта, а до 17 апреля — договора аренды в большинстве регионов были заключены до конца марта, зарплаты сотрудникам за март выплачивались в апреле, а обязательства по штрафам перед пострадавшими от судейского и полицейского произвола на мирных акциях протеста мы закрывали до последнего дня работы фонда. И все закрыли. Поэтому и полный финансовый отчет представляем только сейчас, месяц спустя после завершения кампании.

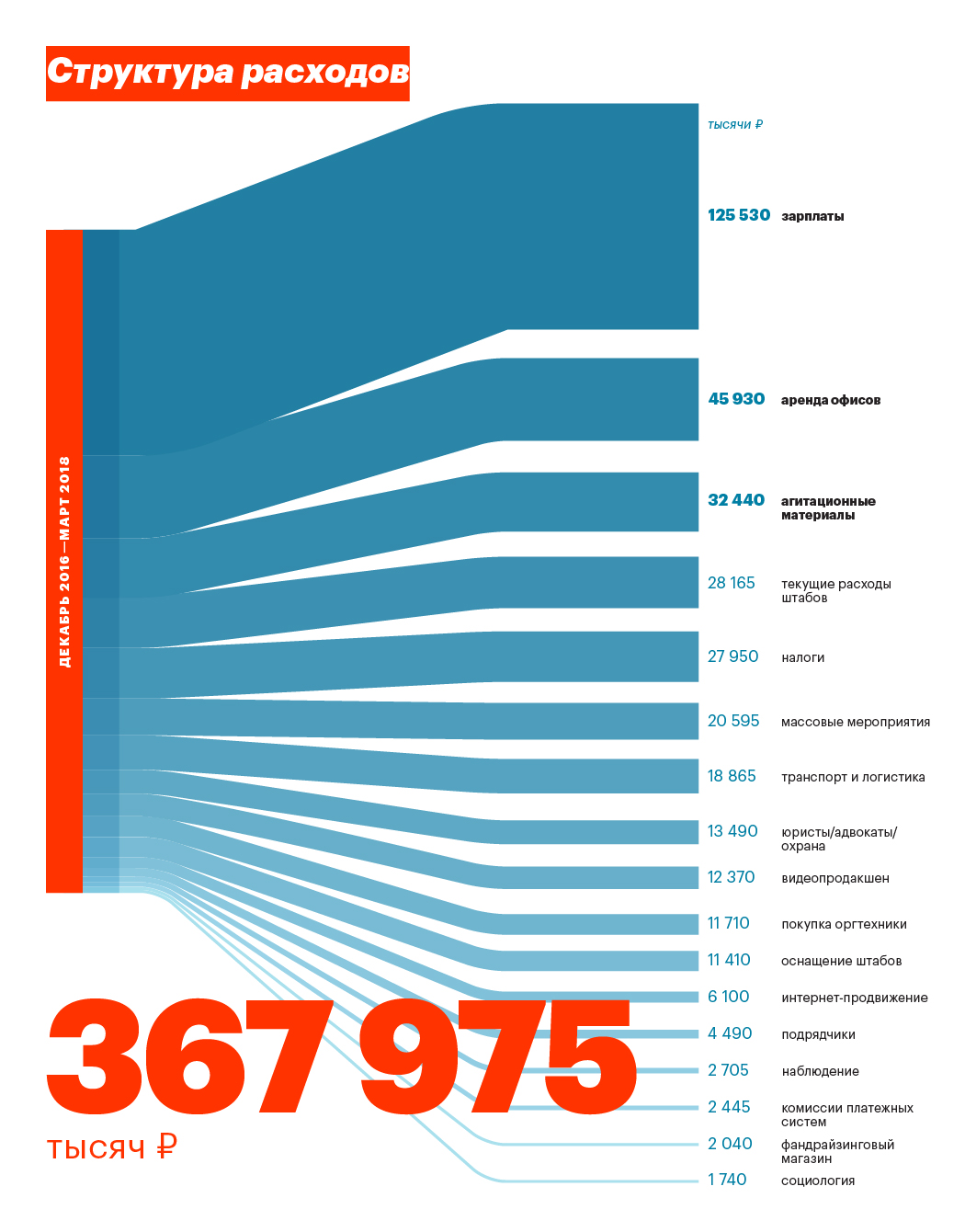

Вот структура расходов:

За 16 месяцев кампании самой крупной статьей затрат, конечно, стали зарплаты. На пике, в декабре 2017 года, в штабах Навального по всей стране (включая федеральный штаб) на платной основе работало более 350 сотрудников (сейчас, после реорганизации сети, осталось 85); средняя зарплата составляла чуть более 30 тысяч рублей в месяц. Эти сотрудники — на острие кампании, на острие прессинга властей — обеспечивали функционирование 80 штабов, ведение агитационной работы, обучение и координацию десятков тысяч волонтеров, сбор подписей и наблюдение, митинги и верификацию; это ядро нашей кампании, самые героические и крутые граждане в нашей стране. На зарплаты (с учетом налогов) ушло более 40% всех ваших пожертвований, свыше 153 миллионов рублей.

На втором месте среди «макростатей» бюджета кампании — расходы, связанные с содержанием сети штабов в 65 регионах России, сети для российской политики беспрецедентной. Аренда, первоначальное оборудование (закупка техники и мебели, ремонты), текущее содержание (интернет, коммуналка, охрана), покупка техники под специальные задачи (например, комплекты для Жнеца) — это суммарно более 97 миллионов рублей, примерно 26% от общего бюджета. Большие деньги... или всего около 1.2 миллионов рублей на функционирование одного штаба в течение всей кампании в целом.

На третьем месте — собственно политическая, содержательная работа. Агитационные материалы и их логистика, массовые мероприятия (самое дорогое из них — «осеннее турне»), агитация в интернете, развитие видеоканалов штаба и прямые трансляции. Суммарно на политическую работу мы потратили около 90 млн рублей — четверть всех присланных вами пожертвований, и, наверное, именно эти статьи расходов должны вызывать сожаление о том, что не смогли потратить больше. Все, что оставалось у нас после «обязательных» расходов на зарплаты и содержание штабов мы направляли именно на «политические» статьи бюджета.

Вообще, про управление финансами в политических кампаниях не снимают душещипательных видео и не пишут глубоких журналистских статей, эта часть работы всегда остается за кадром. Вроде, ну что там — бухгалтерия! На самом же деле без правильного управления деньгами не работало бы ничего; финансовая инфраструктура для политической кампании — это кровеносная система. Вот после еженедельной фандрайзинговой рассылки есть поступления, сначала надо заткнуть дыры ежемесячных платежей, потом попытаться спрогнозировать потребность на ближайшее время и отправить ресурсы туда, где они нужнее — и так каждый день, каждую неделю, каждый месяц. И в кассовый разрыв залезать нельзя, никто фонду «Пятое время года» перекредитоваться не даст! Поскольку все пожертвования исходно приходили на мои счета и карты, лично из моего времени в целом, наверное, от 25 до 50% в течение всей кампании уходило на управление финансами кампании: биткоины поменять, с карточек пожертвования на ПВГ перевести, к ежемесячным зарплатным выплатам запас накопить, текущие платежи проверить и утвердить, про налоги не забыть... Конечно, вся эта работа была бы невозможно без нашего финансового менеджера Анны Чехович и многих других сотрудников, которые помогали в ней каждый день (особенно, когда я прохлаждался в спецприемнике).

Просто для понимания: вот несколько случайных строчек из списка проводок (всего за время кампании мы сделали более 25 тысяч платежей сотрудникам, подрядчикам, контрагентам за разнообразные товары и услуги; каждый платеж, естественно, проходил определенную процедуру согласования):

— 80 рублей за два мешка с песком со строительного рынка для противогрузов для штативов со светом (у нас не было технической возможности подвесить свет к потолку на фермы из-за маленьких размеров студии);

— 2000 рублей за сварной станок для скрутки наклеек из больших бобин в маленькие рулоны (чтобы полученные из типографии наклейки «расфасовывать» по штабам);

— 25000 рублей за доставку полного комплекта оборудования для митинга в рамках «осеннего турне» из Хабаровска во Владивосток и обратно (когда груз во Владивостоке долго не выдавали в аэропорту и была угроза что и не выдадут);

— 32700 рублей за срочную печать куска черного блекаута 7,7х7,7 метров для драпировки потолка во время эфира 18 марта.

И так далее. Есть миллион вещей, про которые вы никогда бы не подумали, что они могут понадобиться в политической кампании, но они нам понадобились, мы их купили, стараясь сэкономить каждый рубль, и использовали так, чтобы и сварной станок, и мешки с песком, и черное полотно оказались на своем месте — там, где они причиняют Путину и его ворью максимальный политический ущерб.

Ничего бы не вышло без денег, которые вы нам присылали в течение всех этих 16 месяцев:

Сложно дать всю обычную статистику: после того, как нам в самом начале кампании, в январе 2017 года, по звонку сверху отключили Яндекс.Кассу, наш самый удобный платежный инструмент (куда бы автоматически падали все виды платежей, с карт и со счетов, и где бы мы могли точно идентифицировать и посчитать всех плательщиков), нам пришлось собирать деньги практически вручную (и это, безусловно, негативно сказалось на объеме пожертвований). Сейчас, чтобы посчитать количество жертвователей и средний платеж, мне надо заказать и свести несколько многомегабайтных выписок с разных карт Сбербанка, которые мы использовали по ходу кампании, а потом повторить то же самое для других карт, разных счетов PayPal и биткоин-кошельков; при этом невозможно будет исключить «дубли» или повторы, когда один и тот же человек делал несколько пожертвований через разные инструменты. Могу точно сказать, что медианный платеж составил 500 рублей, средний — в районе 1500 рублей (и всего платежей было в районе 250 тысяч), а количество уникальных жертвователей наверняка превысило 100 тысяч человек. И каждый — и тот, кто перевел 100 рублей один раз, и кто несколько раз присылал по 100-300 тысяч — внес свой вклад в эту удивительную кампанию.

Вы видите, что в итоге поступления превысили расходы примерно на 5 млн рублей. Увы, около 2.5 млн из них с января заморожены на счетах ликвидированного фонда «Пятое время года». Их судьба нам непонятна, поскольку ликвидация была проведена вне любых законных процедур, ликвидационная комиссия не назначалась, никаких решений относительно активов и обязательств фонда «суд» не принимал. Поскольку счета заблокированы с января, мы уже три месяца лишены возможности платить налоги — и ровно в день исключения фонда ПВГ из ЕГРЮЛ (17 апреля) получили от налоговой требование по уплате налогов на сумму около 9 млн рублей. Не удивлюсь, если для этого вся эта «ликвидация» и затевалась — сначала будут бегать и прыгать вокруг нас с фильмами НТВ про то, что «фонд кампании Навального не заплатил налоги», а потом еще и какое-нибудь дело уголовное возбудят. При этом, естественно, заплатить мы готовы: того, что заморожено на счетах, и того, что у нас еще осталось + того, что мы получили уже после 17 апреля в качестве пожертвований вполне достаточно. Но ситуация, повторюсь, абсурдная: нам присылает налоговые требования та же самая инспекция, которая три месяца назад заблокировала все счета, сделав уплату налогов невозможной. Это, впрочем, история вполне про Россию.

И последнее хочу сказать. За компенсациями по штрафам (по митингам 26 марта, 12 июня, 7 октября, 28 января и по иным незаконным задержаниям, связанным с нашей кампанией) к нам обратилось527 человек с штрафами на сумму 8.5 млн рублей. Мы их по состоянию на сегодняшний день погасили все и целиком, частью за счет тех отдельных кошельков взаимопомощи, на которые мы собирали деньги адресно для компенсаций штрафов, а на что в кошельках взаимопомощи не хватило — за счет средств кампании (отражено в расходах в статье «юристы/адвокаты/охрана»). В том числе оплачены штрафы для 279 человек по 26 марта, для 47 человек по 12 июня, для 49 человек по 7 октября, для 40 человек по 28 января. Минимальная сумма штрафа — 500 рублей, максимальная (по 20.2.8 КоАП РФ) — 300 тысяч рублей. Это важно было: кампанию нельзя считать завершенной, пока не погашены все обязательства перед людьми, которые в ней участвовали. Мы их погасили.

Продолжайте нас поддерживать. Жизнь после кампании не закончилась, мы сохранили ядро сети региональных штабов, и скоро расскажем вам о важных, содержательных и мощных проектах, которые они запускают и делают. Ваши пожертвования будут направлены на реализацию этих проектов, на новые крупные политические акции и, в конечном счете, на то, чтобы Прекрасная Россия Будущего становилась ближе.

В России не работают никакие механизмы обратной связи между обществом и властью. Невыборы 18 марта, надеюсь, отрезвили тех, кто полагал, что можно что-то там «продемонстрировать» Путину на его переназначении, а про все остальные институты — петиции там, круглые столы, общественные палаты — и говорить нечего.

Есть только один, последний механизм — улица. Большой митинг — это все еще важная штука. Большого митинга боятся. Большому митингу противодействуют. Люди на улице добиваются результатов. Очень часто половинчатых, слабых (в Волоколамске главу района сняли — но вот свалку пока не закрыли; надо давить дальше; но не было бы митинга — безусловно, не было бы и этого). Но хоть каких-то — в сравнении с любыми другими механизмами, которые заведомо не дают вообще ничего, это особенно бросаются в глаза. А бывают, кстати, и большие победы — как в прошлом году в Новосибирске, когда серия из семи митингов (вот что значит настойчивость!), один другого крупнее, привела к отмене решения о повышении тарифов ЖКХ на 15%.

Люди на улице — единственное, чего Путин продолжает бояться. Это единственная позиция — позиция силы — с которой можно с ним вести разговор. Выходить и требовать.

Сейчас, перед 5 мая, опять начнется вся эта возня: согласования-несогласования, угрозы и запугивания, беседы с школьниками и нагнетание страшилок про ОМОН с дубинками. Ясное дело; право граждан выходить на улицу мирно и без оружия и заявлять о своих требованиях и правах для них — кость в горле. Не ведитесь на возню, на угрозы и на прочую ерунду. Сосредоточьтесь на главном.

Главное — что у нас остался один механизм обратной связи. На все случаи жизни. Вонючие свалки? Заблокированный интернет? Отжатые бизнесы? Несправедливые приговоры? Надо выходить на митинг. Десять лет назад можно было рассуждать, что вопрос со свалками надо тащить в общественную палату и собирать петицию с подписями, про интернет можно объяснить чиновникам ИТ-министерства на профильной конференции (и они прислушаются), бизнес надо защищать в суде, а приговоры — обжаловать, или отбивать с помощью громкой общественной кампании. То было десять лет назад. (Точнее, и десять лет назад этого не было, но тогда еще могло казаться, что есть разные возможности, разные пути защиты своих прав). Сейчас же все кристалльно ясно и предельно просто. Семь бед — один ответ. Надо выходить на улицу.

Приходите 5 мая реализовать свои права и сказать о том, что не устраивает именно вас. Пусть у нас на шествии будет колонна ИТ-предпринимателей и колонна экозащитников, или не будет никакой колонны, а все вместе просто выйдут — это не так важно. Пусть у нас на митинге выступят зоозащитники (которые не знают что делать с массовым отстрелом собак перед чемпионатом мира) и работники ЖКХ (которых грабят собственные наниматели). Митинг мы делаем общегражданский. Потому что больше-то ничего и не остается.