Избирком Демкоалиции зарегистрировал меня в качестве кандидата на праймериз, по итогам которых будет сформирован избирательный список Партии Народной Свободы на осенних выборах в Государственную Думу. Ровно через месяц, 23-24 апреля, состоится голосование, по итогам которого кандидаты займут свои места в списке.

Эти праймериз — очень важная для меня история. Это первый случай, когда в России инструментами электронной демократии формируется реальный список кандидатов в высший законодательный орган страны; список, который выдвинет партия, серьезно претендующая на высокий результат и на прохождение в Госдуму. В этом смысле, праймериз Демкоалиции важнее даже выборов в КС 2012 года; победители нынешних праймериз вполне могут стать всамделишными депутатами.

Избирком уже зарегистрировал более 40 кандидатов; это будут очень конкурентные выборы. В соответствии с правилами праймериз, трое победителей займут места в федеральной части списка, а следующие кандидаты возглавят территориальные группы. И я собираюсь бороться за место в первой тройке. Для этого мне нужна ваша поддержка.

На сайте праймериз, прямо на главной странице, появилась большая красная кнопка «Стать избирателем». Пожалуйста, не поленитесь, нажмите на нее прямо сейчас, потратьте на это пять минут вашего времени. И потом расскажите об этом в соцсетях, чтобы привлечь к участию в праймериз больше избирателей. Избирателем может стать любой гражданин России, которому к 18 сентября 2016 года исполнится 18 лет.

Как зарегистрированный кандидат, я планирую в ближайший месяц вести активную избирательную кампанию всеми доступными инструментами. К сожалению, в связи с «микрофонным делом», свобода моего передвижения ограничена Москвой и Новосибирском. Поэтому, в субботу, 26 марта, в 19.30, я проведу встречу с избирателями и сторонниками в Новосибирске (в штабе Демкоалиции, Красный проспект 77б), а на следующей неделе проведу большую встречу в Москве (время и место будет объявлено дополнительно). Но в основном мне придется сосредоточиться на кампании в интернете, и я прошу считать этот пост официальным началом моей избирательной кампании.

В комментах к этому посту: вопросы и ответы. Задавайте любые вопросы мне как кандидату на праймериз (и как кандидату в Госдуму), а я буду на них подробно отвечать.

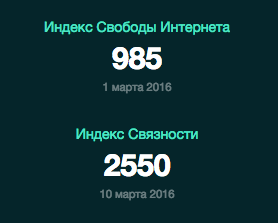

Запущен второй из трех обещанных стартовых проектов ОЗИ: мониторинг связности интернета. Теперь интегральный индекс связности российского интернета — всегда на главной странице сайта ОЗИ, рядом с индексом свободы интернета.

Индекс связности обновляется ежедневно (сегодня он равен 2550), и чем больше он — тем лучше. Вычисляется он следующим образом: это совокупное количество связей между российскими и нероссийскими автономными системами, рассчитанное автоматически на основании данных из атласа RIPE. (Если совсем упрощать, то можно в первом приближении сказать, что «автономная система» — это сеть одного провайдера или крупная корпоративная сеть).

Чуть более подробно на примере. Вот по состоянию на 10 марта всего в глобальной системе маршрутизации всемирного интернета было зарегистрировано 54098 автономных систем (АС), из них 4673 — российских. При этом 878 российских АС имеют прямую связь по BGP-протоколу с хотя бы одной зарубежной АС, а 279 иностранных АС имеют такую связь хотя бы с одной российской АС. И вот совокупное количество таких попарно различных трансграничных связей в маршрутизации равно 2550 (что означает, что на одну российскую АС, которая имеет трансграничные связи, в среднем приходится около трех таких связей).

Как видно, это, в значительной степени, «средняя температура по больнице»: количество логических связей между АС ничего не говорит о физической инфраструктуре связности (мы придумали подход, который позволит хорошо оценить и количество физических соединений и работаем над ним, но это отдельный большой проект). Кроме того (и на графике это видно), колебания количества логических связей-маршрутов в пределах 10% в день являются совершенно нормальным явлением. Но для того и нужны простые и легко измеримые интегральные показатели (такие, как температура тела!) — наблюдение за ними легко осуществлять и оно позволяет выявить сам факт наличия проблем. А дальше уже надо будет разбираться, в чем именно заключается проблема.

Грубо говоря: как только мы увидим, что индекс связности просел ниже 2000 — это серьезный сигнал и повод углубиться в детали. А ведь смысл проекта «Мониторинг связности» именно в этом и заключается: сделать так, чтобы власти не могли в России отключить интернет от внешнего мира, как-то потихоньку и незаметно обрезая связи с ним, а потом разом дернув рубильник. Благодаря публичному мониторингу, обрезать связи «потихоньку и незаметно» не получится.

Сейчас мы подготовили и опубликовали в виде графика и ежедневно обновляемого индекса только один параметр: количество связей между АС. На самом деле в атласе RIPE есть гораздо больше интересных данных для анализа, мы их все оттуда вытащили, причем за несколько лет назад. Интересно сравнивать, например, связность по странам (Россию можно сравнить с Китаем, Бразилией, Турцией), причем как в статике, так и в динамике; связность внутри страны; отношение количества связей к количеству автономных систем и так далее. Мы всем этим планируем заниматься; возможно, также, что постепенно удастся найти более точный индикатор связности, чем просто количество трансграничных связей между автономными системами.

Общество Защиты Интернета выражает огромную признательность волонтерам, которые помогли разработать методику вычисления индекса связности интернета, и написали для этого программный код. В течение марта-апреля мы планируем открыть доступ ко всем сырым данным, которые были нами получены в ходе этой работы, и провести на этих данных давно обещанный хакатон для построения других, более точных метрик, характеризующих связность российского сегмента сети с всемирным интернетом.

Микрофонное дело, которое долго буксовало (за январь и февраль — всего два заседания), в марте явно стало продвигаться активнее: вчера мы успели допросить сразу четверых свидетелей: участкового полицейского и трех НОДовцев.

Участковый (майор Титов Анатолий Витальевич) говорил спокойно и четко. «Прибыл по вызову из штаба Парнаса, увидел агрессивную толпу НОДовцев; так как я был один, мои двое коллег были на другом вызове и подъехали только минут через десять, я пытался немного успокоить НОДовцев и отвести их назад, а также осуществлял видеосъемку; конфликта между Поступинским и Волковым не видел; видел, что активисты НОД вели себя агрессивно, а сотрудники штаба их успокаивали».

А с НОДовцами было, как обычно, веселье. Каждый из них пришел туда на «одиночный пикет», и «просто посмотреть на Навального». Дедушка Воропаев на следствии с восторгом рассказывал о том, как Навального ударили и закидали яйцами, но во время допроса в суде сказал, что ничего такого не было, и свои показания, данные на следствии, не подтвердил (видимо, испугался, что «оговорит» Силантьеву), при этом сама Силантьева с гордостью рассказывала: «хотела Навального ударить посильнее, но не вышло, тогда решила бросить в него яйца, которые лежали в сумочке, и вот когда он и Волков отвлеклись на микрофон — у меня и получилось, жаль, что не попала». И тоже: никто ничего не скандировал и не кричал, никакого пикета не было, спокойно стояли у штаба, а парнасовцы их «провоцировали».

Напомню, как было на самом деле (специально ставлю видео самого LifeNews):

В итоге что получается: все показания о том, что я якобы хватал Поступинского за руку, исходят а) от самого Поступинского, б) от участников НОД; больше никто из свидетелей (включая и сотрудников полиции) это не подтверждает. При этом НОДовцы в суде, под протокол, признают, что меня ненавидят, считают предателем и врагом, к моей политической деятельности относятся негативно и т.д. То есть суду предстоит вынести в отношении меня приговор, в основу которого будут положены — при полном отсутствии объективных доказательств — показания моих политических оппонентов; удобно!

Назначены даты следующих двух заседаний: 18 марта в 15.00 будет допрос последней порции активистов НОД, а 25 марта большое заседание с 9.00 и на весь день, на котором будут допрашиваться иногородние свидетели — в основном, сотрудники избирательного штаба РПР-Парнас. Так что, очевидно, в апреле мы уже перейдем ко всяким интересным штукам типа изучения видеозаписей, прений, последнего слова и приговора. (Хотелось бы поскорее уже!).

P.S.: Напоминаю, что все без исключения материалы микрофонного дела опубликованы. Вы можете сами составить свое полное, всестороннее и объективное впечатление о нем.

P.P.S.: Вчера на границе Ингушетии и Чечни неизвестные в масках напали на микроавтобус с журналистами и правозащитниками. Цель нападения — срыв пресс-тура независимых журналистов в Грозный. Журналисты были избиты, автобус с их личными вещами и техникой — сожжен. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

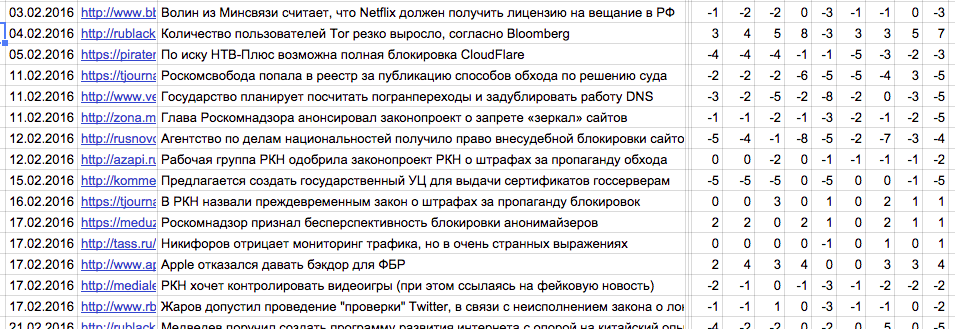

Индекс Свободы Интернета — это проект ОЗИ, направленный на объективный мониторинг состояния дел в области соблюдения цифровых прав российских граждан, доступности интернета, состояния его инфраструктуры, свободы доступа к информации. Мы фиксируем все значимые события в течение месяца, а в конце месяца эксперты оценивают их по степени влияния (положительного или отрицательного) на свободу интернета и потенциальной опасности для будущего интернета в нашей стране.

Январский индекс мы с Сергеем Бойко сделали вдвоем, но тогда же опубликовали призыв к экспертному сообществу с предложением присоединиться к нашей работе. С радостью сообщаем, что призыв был услышан, и над оценкой событий февраля работали 9 экспертов: от журналистов (Александр Плющев, Андрей Солдатов) до профессоров (Игорь Иванов), Дамир Гайнутдинов из Агоры, Карен Казарян из РАЭК, и другие (полный список — на сайте индекса). Больше было и значимых событий для оценки (24, а в январе — только 5).

Увы, после незначительного роста в январе, за февраль Индекс Свободы Интернета снизился весьма существенно, на 21 пункт — грубо говоря, это означает, что если продолжать еще 4 года (50 месяцев) ограничивать свободу интернета в таком же темпе, то интернета в России просто не останется. Среди самых плохих, по мнению экспертов, событий месяца — появление нового интернет-цензора (Агентства по делам национальностей), атака на новостные агрегаторы и иск о блокировке CloudFlare. На сайте ОЗИ — подробный отчет о работе экспертов и важнейших событиях в области свободы интернета в феврале.

Присоединяйтесь к работе над Индексом Свободы Интернета — напишите мне, если хотите стать одним из наших экспертов.

Начну с личного лирического отступления. Когда я был студентом, в конце 90-х, моя повышенная стипендия на первом курсе составляла 96 рублей в месяц. Поэтому очень большое значение имели всякие другие стипендии, которых можно было добиться учебными или научными успехами. Один год я получал Соросовскую стипендию (кажется, $350 в год, на которые можно было ездить на научные конференции), один год я получал стипендию от фонда Владимира Потанина (кажется, 1000 рублей в месяц; там надо было иметь только пятерки в течение двух семестров плюс пройти многоступенчатый отбор, чтобы попасть в топ-20 студентов от вуза), и два года был именным стипендиатом Правительства Российской Федерации (тоже, кажется, 1000 рублей в месяц; эту стипендию давали за научные работы, за публикации в рецензируемых журналах). Это была важная часть студенческой жизни, и это была настоящая меритократия: серьезная конкуренция, отбор, и побеждали сильнейшие.

Поэтому, потом, когда я проводил много собеседований и брал сотрудников на работу, я всегда обращал внимание на всякие специальные стипендии: это было в глазах работодателя определенным знаком качества, знаком того, что кандидат, будучи студентом, уже показывал серьезные результаты, признавался лучшим в конкурентной борьбе. Может быть поэтому меня особенно задевает очередная адская собянинская афера, о которой я хочу рассказать.

3 марта 2016 года в 17.00 в здании МИЭМ (м. Строгино, Таллинская улица, владение 34) аудитория 412 состоится встреча с куратором НИУ ВШЭ от ГБУ города Москвы «Городского центра профессионального и карьерного развития» Косолаповой Анастасией.

Анастасия расскажет действующим стипендиатам Правительства Москвы мероприятиях Центра, проводимых в рамках программы поддержки молодежи, посещение которых необходимо для продления стипендии, а также о том, как можно стать стипендиатом Правительства Москвы.

Приглашаются стипендиаты Правительства Москвы 2015/2016 года, а также студенты I-III курсов бакалавриата (специалитета) всех образовательных программ.

Центр стипендиальных и благотворительных программ

Вот такое письмо сегодня получили по электронной почте все младшекурсники НИУ ВШЭ; мне переслал его один из них, но, очевидно, эту информацию очень легко подтвердить.

Вам не кажется странным, что для продления именной стипендии необходимо посещать определенные «мероприятия»? И что это могут быть за мероприятия?

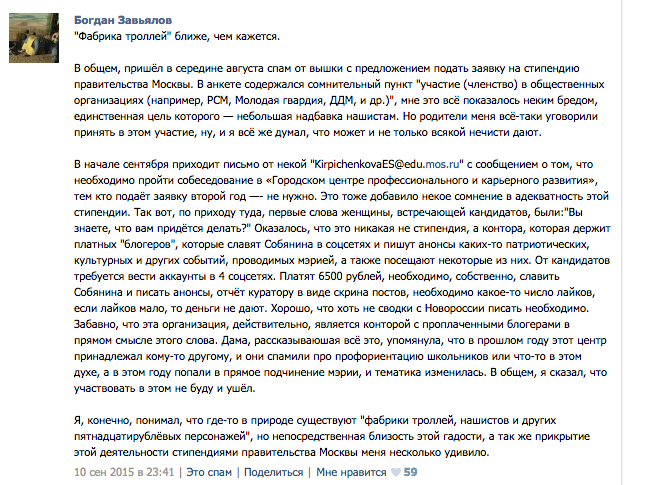

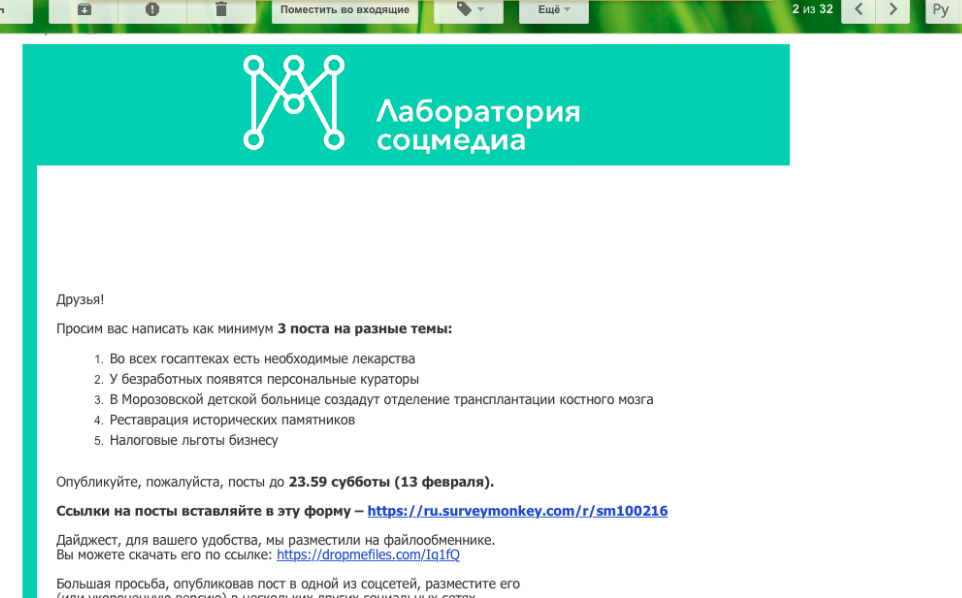

Ответ прост — это все та же фабрика троллей Сергея Собянина и Анастасии Раковой, еще один ее филиал (заметьте, отдельный от системы «Движок»):

Я уже приводил ссылку на аналогичный пост про эту стипендию, мне кажется, что в целом картина происходящего совершенно ясна.

Мне кажется, слово «растление» отлично подходит к этой деятельности. Под видом «именной стипендии» студентов тупо сажают на зарплату, чтобы они за небольшой прайс работали интернет-троллями в интересах мэрии. Это — преступление. Руки не дошли пока прочитать Положение о стипендии Правительства Москвы, но готов поставить любую сумму, что в положении ничего не сказано о том, что она присваивается за успехи в загаживании соцсетей славословиями в адрес Сергея Собянина.

Помимо «Движка», в котором в ботов переплавляют свыше 2000 «молодых парламентариев», есть еще, стало быть, институт «стипендий Правительства Москвы» (их выдается 1000 в год). И это еще не все: есть свидетельства, что рекрутинг платных троллей проводится по многим другим направлениям, вот следующий скриншот, например, мне прислали из одного из московских управлений соцзащиты (!), там тоже вербовали молодых людей «писать в соцсетях хорошее о деятельности московского правительства».

Эти «именные стипендии Правительства Москвы» — такая же подмена понятий, как и «молодежный парламентаризм», это все такие же «горе-агрономы», только, пожалуй, еще в более циничной форме. Прямая покупка студентов-троллей под видом «повышенных стипендий», очевидное нецелевое расходование бюджетных средств.

Напишу еще одно заявление в СК и в прокуратуру, что еще остается.

На прошлой неделе я узнал (и рассказал вам) о том, как московские власти тратят по крайней мере 200 миллионов рублей в год на растление по крайней мере 3000 молодых людей с целью вовлечения их в ведение раково-собянинской пропаганды в соцсетях.

За прошедшую неделю на меня обрушился целый вал писем, сливов, цитат, обид, скриншотов, предложений, угроз и всего такого прочего, что

а) нуждается в разборе и систематизации,

б) показывает, что первым постом я зацепил только вершину айсберга; на самом деле ситуация гораздо масштабнее и хуже, чем какие-то там 200 миллионов и 3000 юных троллей.

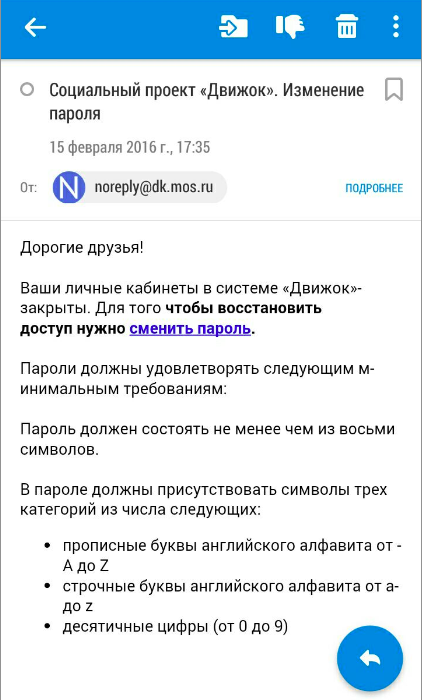

Об этом уже можно судить хотя бы по степени паники, которую вызвал в среде «молодежного парламентаризма» Москвы мой первый пост:

Я опубликовал свой первый пост про «Движок» вечером в пятницу 12 февраля, и уже в понедельник, 15 февраля, организаторы системы устроили полный отзыв и смену всех паролей. Искали «навальнистов», которые «все сливают»! Более того, так случайно совпало, что, как я позже узнал, на 13 февраля было запланировано начало собеседований с активистами «Движка» по набору из них агитаторов для кандидатов-единороссов на осенних выборах в Госдуму; после моего поста эти собеседования были отменены и перенесены на март: в мэрии испугались, что нечаянно наберут в агитаторы «агентов-навальнистов».

Среди нескольких десятков молодых парламентариев, написавших мне о том, как я неправ и искажаю факты, нашелся один, который не только очень настаивал на встрече, но и согласился сделать ее факт и содержание публичным:

Мы пообедали с Иваном в субботу, 20 февраля; он мне много рассказывал о светлых идеях молодежного парламентаризма, и о том, как это здорово и важно, и как безвозмездно. О том, какие молодежные депутаты независимые, и так далее. Видимо, ему было очень важно об этом рассказать, потому что он даже организовал серию просьб о встрече через общих знакомых.

Ну что ж; Иван, спасибо за встречу, но ты не прав. Посмотри вот на это письмо (я точно знаю, что ты его получал, наряду с другими твоими коллегами из молодежных палат Москвы), и скажи: ты все еще настаиваешь, что «никаких плюшек» участники «Движка» не получают?

Дорогой парламентарий!

Спешим сообщить тебе о старте конкурса на прохождение стажировки в Правительстве Москвы! Новая волна стажировок запускается в феврале 2016 года и продлится до октября месяца.

Стажировка в Правительстве Москвы - это:

- работа в наиболее интересных проектах Правительства Москвы;

- гибкий график работы от 20 часов в неделю;

- заработная плата 20 000 рублей в месяц;

- опыт работы над самыми интересными и важными проектами столицы;

- обучение и развитие во время стажировки;

- встречи с руководителями органов власти Правительства Москвы.

Если тебе это интересно и ты хочешь попробовать свои силы на данной стажировке – жду обратное письмо до завтрашнего дня (22 декабря) до 16.00 с содержанием следующей информации:

- Дата рождения

- Полное название учебного заведения;

- Специальность;

- Курс;

- Уточненные ссылки на свои социальные сети (VK, FB, Twitter, Instagram).

Отбор будет проходить по следующим критериям:

- соответствие формальным требованиям – ты должен быть студентом выпускного курса (4 или 5 курс) / магистром / аспирантом;

- активность в Движке

- активность в социальных сетях (наличие аккаунтов, количество подписчиков)

--

С пожеланиями удачного дня и отличного настроения, Наталья Желтова.

Заместитель начальника отдела программ и проектов

Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Центр молодежного парламентаризма"

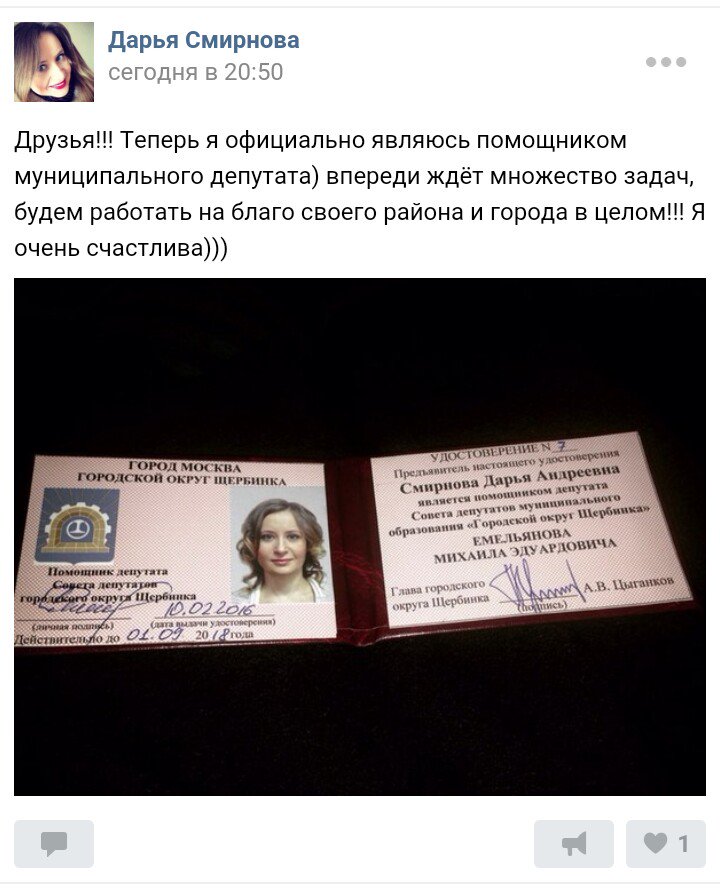

Или вот, Иван, посмотри: одна из главных героинь моего первого поста про систему «Движок», Дарья Смирнова из Щербинки, пришла к успеху; может быть, ты просто завидуешь?

Несколько фактов, которые я приведу пока без доказательств (но доказательства знаю, где добывать, и добуду):

— в каждой «молодежной палате» по крайней мере 2-3 человека оформлены на работу как сотрудники районного ГБУ досуга и спорта или районного ГБУ «Жилищник», и там получают зарплату за свою активность в «Движке»; есть палаты, где так оформлено более половины «молодых парламентариев»;

— дополнительно деятельности молодежных палат поддерживается грантами, которые выдаются по линии КОС (комитета общественных связей мэрии), из средств, запланированных в бюджете Москвы для поддержки деятельности некоммерческих общественных организаций;

— для «молодых парламентариев» проводили мастер-классы по «работе» в соцсетях, видеоблоггингу и так далее; для проведения этих мастер-классов привлекались «гуру» типа Антона Коробкова-Землянского и Антона Хрекова, которые получали от ГБУ «ЦМП» гонорары от 10 тысяч рублей в час и выше.

И в заключение — еще одно письмо.

Здравствуйте! Прочитал про проект "Движок" на 100% с вами согласен. Но это не единственный проект. Такой же точь в точь "Наш город Москва". Тоже по баллам. Единственное чего добились , так это тонны бумаги с отписками. Сотрудники Мосжилинспекции вообще перестали работать и целыми днями строчат отписки на мнимые жалобы, которые приходят от одних и тех же лиц.

Короче, тема глубокая; тут копать и копать. Буду копать, пока мое заявление о преступлении в связи с нецелевым использованием бюджетных средств на все это дерьмо неспешно продвигается по инстанциям.

Иностранные компании должны были перенести в Россию персональные данные своих клиентов к 1 сентября 2015 года. Потом Роскомнадзор «просто так», своим решением, продлил срок до 1 января 2016 года. И много-много рассказывал о том, что все по плану, все уже всё переносят и вот-вот перенесут. Это, конечно же, было неправдой.

Мне кажется, вчерашняя история с письмом Apple (вот хороший обзор на русском языке, а вот о позиции Google, который поддержал Apple) вполне объясняет, почему попытки Роскомнадзора были тщетными. ИТ-компании хорошо понимают, что требование о переносе их данных в Россию — это лишь первый ход двухходовки, вторым ходом будет требование сделать эти данные объектом СОРМ. Мы видим, что компании не готовы раскрывать данные пользователей ФБР — тем более они не раскроют их ФСБ.

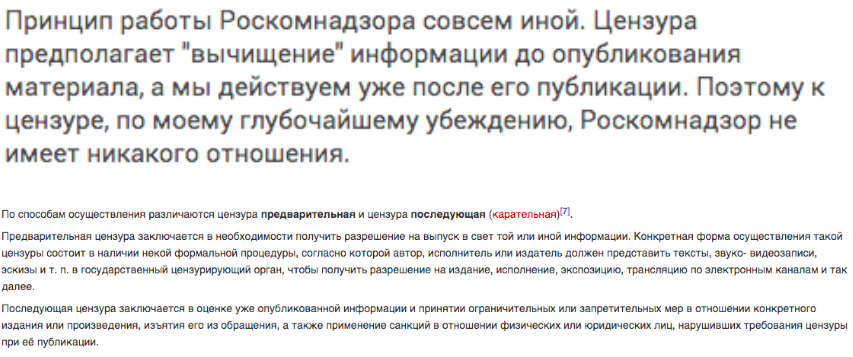

Так что так будет и дальше: Роскомнадзор будет пугать проверками, и, для сохранения лица, назначать новые и новые дедлайны, которые никто не будет соблюдать. А что еще ждать от позорного и бессмысленного ведомства, руководитель которого врет через слово, и даже не знает, как называется то, чем его ведомство занимается.

P.P.S.: А петицию все равно надо подписывать и распространять; это не может быть лишним.

В пятницу я опубликовал небольшое расследование про систему «Движок», с помощью которой московская мэрия делает из активных молодых людей штурмовые отряды интернет-троллей — и все это за наши налоги. В ответ — немалый поток писем от «молодых парламентариев» (одно из них я даже опубликовал и дал на него развернутый ответ), в которых была, среди прочего, одна общая характерная мысль: «мы никаких денег за это не получаем, делаем все бесплатно и добровольно, наши баллы ни в какие ништяки не конвертируются».

Так ли это? Нет. И это легко доказать.

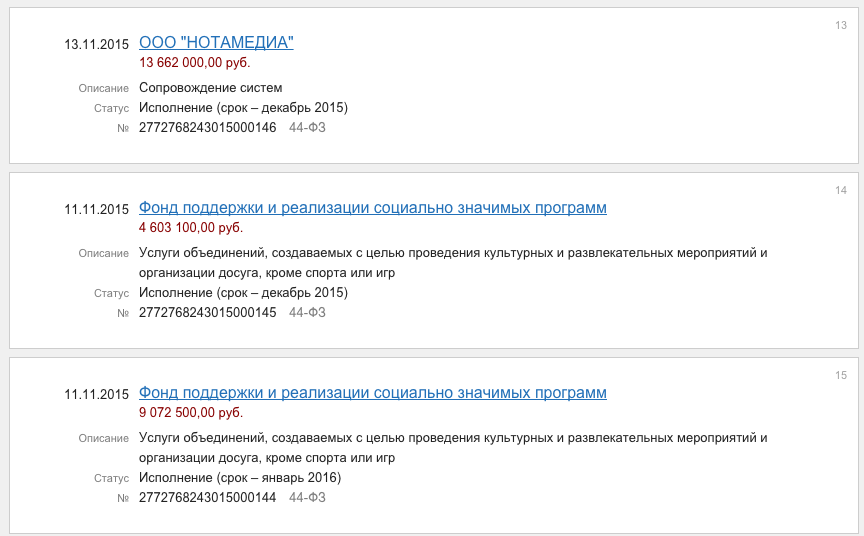

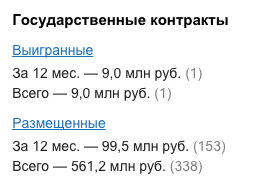

Все финансирование «молодежных палат» идет через бюджетное учреждение «Центр молодежного парламентаризма» (ГБУ «ЦМП»). Находим в «Контур-Фокусе» информацию о государственных закупках этой организации и видим:

Что такое 13.6 млн рублей для ООО «Нотамедиа»? Это годовое сопровождение системы «Движок». (А всего за все время существования ГБУ «ЦМП» по конкурсам на разработку и сопровождение «Движка» было перечислено подрядчику более 37.7 млн рублей!).

А что такое 13.6 (4.6+9) млн рублей в некий «Фонд поддержки и реализации социально значимых программ» в двух следующих конкурсах за проведение «культурных, развлекательных мероприятий и организации досуги»? А это и есть те самые вкусные плюшки, которыми подкармливают лояльных молодых парламентариев.

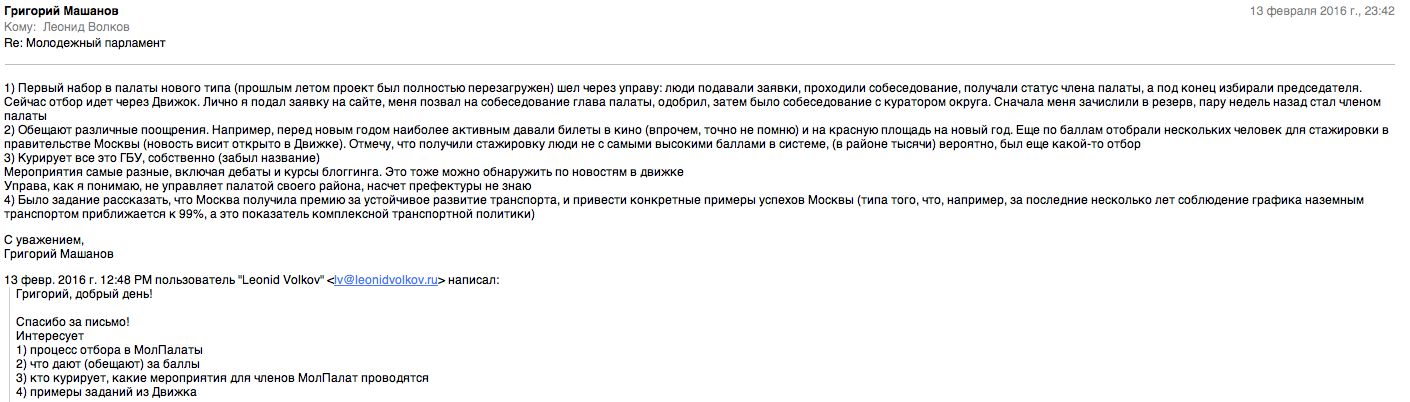

Слово Григорию Машанову, студенту НИУ ВШЭ, участнику проекта «Движок»:

Обещают различные поощрения. Например, перед новым годом наиболее активным давали билеты в кино (впрочем, точно не помню) и на красную площадь на новый год. Еще по баллам отобрали нескольких человек для стажировки в правительстве Москвы (новость висит открыто в Движке). Отмечу, что получили стажировку люди не с самыми высокими баллами в системе, (в районе тысячи) вероятно, был еще какой-то отбор

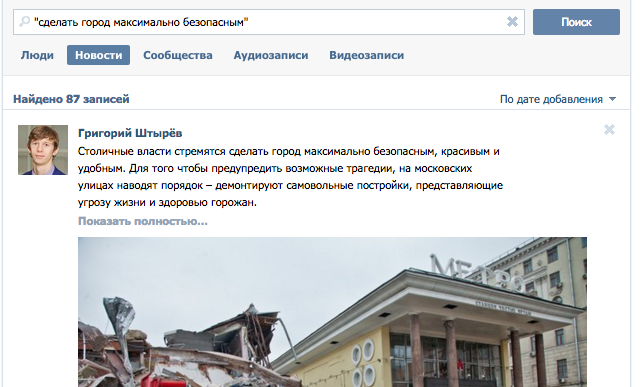

Короче говоря, пока ольгинцы получают свои 11 рублей за комментарий или сколько там, московские «молодежные парламентарии» трудятся за баллы, которые конвертируются в билеты в кино и походы на прочие культмассовые мероприятия. Звучит невинно, но в сумме это складывается в очень серьезные деньги. Особенно если принять во внимания, какого качества «продукт» этими деньгами оплачивается:

Общая статистика весьма наглядна: только через госконтракты ГБУ «ЦМП» осваивает 100 миллионов рублей в год, а ведь есть еще нехилые зарплаты и всякие прочие расходы.

Интересно, что «молодежный парламентаризм» сейчас даже еще более фейковый, чем можно себе представить. Как мне рассказал московский муниципальный депутат Дмитрий Мартыненко, до весны 2015 года молодежные палаты были созданы при муниципальных советах депутатов; депутаты курировали их деятельности, молодежные палаты готовили предложения по каким-то имеющим отношение к молодежной политике вопросам для муниципальных собраний и т.д. То есть хотя эти органы были и бессмысленными, но хотя бы они существовали при муниципальных законодательных органах. Однако, в марте 2015 года в ГБУ «ЦМП» сменили руководство, все молодежные палаты распустили, и создали — путем проведения собеседований с активными молодыми людьми — новые, уже не при муниципальных собраниях, а при префектурах. Тогда же и был запущен «Движок». То есть сейчас «молодежные парламентарии» не только никем не избираются, но и являются частью исполнительной (а не законодательной) власти, и задачи их сводятся к информационному обслуживанию деятельности префектур и мэрии в соцсетях.

А еще важно понимать, что боты из молодежных палат — это только вершина айсберга. Есть еще, например, получатели «стипендии правительства Москвы». Речь о 1000 человек, которые должны за повышенную стипендию делать то же самое: лайкать, репостить, продвигать собянинский контент. Размер стипендии: 6500 рублей в месяц. Таким образом, цена вопроса — 6.5 млн рублей в месяц, 78 млн рублей в год. То, что эта активность охватывает не только «молодежных парламентариев», но и просто многих студентов, также подтверждается многочисленными свидетельствами; с разрешения автора цитирую письмо Ивана Данилина, присланное мне по электронной почте:

А вот и подтверждение: к сыну в институт ВШЭ приходили зазывалы, причем приглашали не всех а только тех кто окончил школу с медалями. Собрали где-то в Строгино. Некая мадам начала втирать про данную активность. Причем писать "хорошие" посты нужно каждый день, перед размещением обязательная рецензия у куратора сверху. За работу полагается денежное содержание, оплата раз в квартал, оплата снимается за косяки и так далее. Сын послал эту золотую работу ....

Резюме. Даже первая приблизительная оценка показывает, что московскими властями тратится (растрачивается) не менее 200 млн рублей в год на армию из не менее чем 3000 молодых людей, работающих ретрансляторами собянинско-раковской повестки в соцсетях. За наши же налоги построена дорогостоящая машина, которая загаживает интернет низкокачественной пропагандой. Эта деятельность незаконна, а средства на нее — открыто похищаются из бюджета.

Заявление в правоохранительные органы о совершении органами власти г.Москвы преступлений в связи с системой «Движок» мною сегодня направлено. Полный текст заявления — по ссылке.

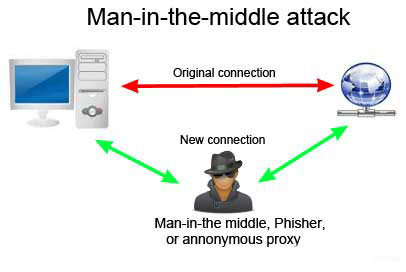

Государство планирует создание собственного Удостоверяющего центра (все это, конечно же, поливается соусом заботы о безопасности пользователей), причем, как сообщает сегодня «Коммерсант», серьезно рассматривается вариант о том, чтобы каким-то способом принудить всех пользователей к установке сертификатов этого УЦ в хранилище доверенных сертификатов каждого пользователя.

На практике это будет означать, что государство получит возможность осуществлять атаку man-in-the-middle (MITM) — влезать в коммуникацию между пользователями, которая происходит по защищенному протоколу HTTPS, и делать это незаметно для пользователей. Сейчас весь такой трафик не только защищен от злоумышленников, но и недоступен для системы государственного шпионажа СОРМ; если представить себе, что государство каким-то образом смогло убедить или заставить всех пользователей установить себе сертификаты государственного УЦ — ситуация кардинально изменится.

В декабре было много разговоров о том, что такую схему планирует реализовать Казахстан; когда информация вышла в паблик, однако, «Казахтелеком» все опроверг и удалил, и мы так и не знаем — это была реальная попытка осуществить государственную MITM-атаку, или зондирование общественного мнения. (Вот большой технологический разбор казахского кейса, очень рекомендую).

Технически ничего трудного в этом нет (создать государственный УЦ — не очень сложно и не очень дорого); политически будет гораздо сложнее: не очень понятно, как государство сможет заставить производителей браузеров и операционных систем внедрить свои сертификаты. Мне кажется, что заставлялка не выросла. А попытаться, конечно, могут. Впрочем, даже если все у них получится, речь не будет идти о тотальном контроле всего ныне недоступного государству HTTPS-трафика; это будет слишком сложно и дорого — но вот выборочно влезать в какие-то особенно интересные для них истории ФСБшники смогут, и это нехорошо.

Я записал небольшое видео, постарался максимально простым языком (и да простят меня профессионалы отрасли за некоторые неизбежные упрощения) объяснить, о чем вообще идет речь, зачем могут быть использованы государственные сертификаты ключей подписи и как это может угрожать пользователям.

Ну а так-то, чему удивляться? Мы хорошо знаем, что государство может быть вором, может быть убийцей, почему бы ему не оказаться еще и кибермошенником.

P.S.: Сегодня в 19.30 — традиционный перископ, рад буду ответить там на вопросы про эту всю историю.

Сейчас будет очень длинный философский пост, много букв. Вы уж меня простите (и воспринимайте как чтение на выходные, что ли).

После вчерашней публикации про ботов из «молодежных палат», я получил десятка три писем. Вот типичное:

Добрый вечер, Леонид!

Мое письмо связано с Вашей сегодняшней публикацией (http://www.leonidvolkov.ru/p/114/ ) о проекте "Движок", участниками которого являются члены Молодежных палат г.Москвы.

Я возмущен тем, что этих людей (а их более двух тысяч) Вы называете "армией ботов", которые, якобы, содержатся за бюджетный счет.

Я являюсь резервистом Молодежной палаты моего района. Хотел бы отметить, что ни я, ни мои коллеги не получают "зарплату" из мэрии. Причиной моего личного участия в данном движении является стремление проявить свою гражданскую позицию и найти единомышленников, с которыми я планирую участвовать в созидании Гражданского общества на уровне моего района.

Что касается "заданий" из "Движка", то они не являются обязательными. Каждый вправе публиковать или републиковать те новости, которые он считает важными и интересными. Это касается и того "задания" (активности - в нашей терминологии), о котором Вы упоминаете в своей публикации. Я лично поддерживаю инициативу мэрии по сносу незаконно построенных торговых палаток, что и отразил в публикациях в своем аккаунте (https://vk.com/alexmur89 ). Я поддерживаю эту инициативу не потому, что мне кто-то заплатил или обещал заплатить (и уж тем более, поверьте, не за какие-то там баллы). А потому, что мне действительно приятно жить в городе, где торговля осуществляется на цивилизованных площадках.

Полагал бы справедливым, чтобы Вы отразили данное личное мнение одного из участников движения в своем блоге. Это послужит объективному восприятию Молодежного парламентаризма Вашими читателями. А самое главное, это послужит выстраиванию цивилизованного и взаимоуважительного диалога между людьми разных убеждений, что критически важно для развития Гражданского общества в России.

С уважением и надеждой на диалог,

Алексей Мурашов

P.S.: Также хотел бы проинформировать Вас о том, что мною направлено письмо аналогичного содержания в редакцию "Эха Москвы"

Я сначала думал плюнуть на это — ну толку-то спорить с юными раково-собянинцами — но потом решил, что хочу развернуто ответить Алексею и другим «молодым парламентариям» Москвы, участникам проекта «Движок». Потому что они ведь не боты: они живые, реальные молодые люди, которые осознанно занимаются тем, чем занимаются.

Начну издалека. Одна из самых важных книжек, которые я читал (и перечитывал десятки раз) в юности — это «Педагогическая поэма» А.С.Макаренко; лучший учебник менеджмента и работы с людьми. Я ее знаю почти наизусть, и часто, по многим поводам, вспоминаю.

В «Педагогической поэме» есть такой ключевой эпизод. Когда Макаренко создал образцовую колонию им. Горького, ему было поручено решить трудную задачу: его небольшую колонию административно объединили с гораздо большей по численности воспитанников и очень неблагополучной колонией в Куряжском монастыре — Макаренко назначили директором объединенного учреждения. И вот он принимает свое новое хозяйство: сотни оборванных беспризорников, промышляющих воровством и разбоем, в обносках, в антисанитарных условиях. И среди всего этого ада, внезапно, обнаруживается небольшая группка относительно благополучных воспитанников, которые живут в отдельном бараке и сами себя называют «агрономами».

Далее по книге (цитирую отсюда):

Во флигеле были две спальни. На кроватях, покрытых сравнительно свежими одеялами, сидели подростки, действительно в синих сатиновых рубашках, чистенько причесанные и как-то по-особенному доброжелательные. На стенах были аккуратно разлеплены открытки, вырезки из журналов и в деревянных рамах маленькие зеркальца. С подоконников свешивались узорные края чистой бумаги.

Серьезные мальчики суховато ответили на мое приветствие и не высказали никакого возмущения, когда Ваня Зайченко с воодушевлением представил их нам:

— Вот это все агрономы, я ж говорил! А это главный — Воскобойников!

Витька Горьковский посмотрел на меня с таким выражением, как будто нас приглашали познакомиться не с агрономами, а с лешими или водяными, в бытие которых поверить Витька ни в каком случае не мог.

— Вот что, ребята, вы не обижайтесь, только скажите, пожайлуста, почему вас называют агрономами?

Воскобойников — высокий юноша, на лице которого бледность боролась с важностью и обе одинаково не могли прикрыть неподвижной, застывшей темноты, — поднялся с постели, с большим усилием засунул руки в тесные карманы брюк и сказал:

— Мы — агрономы. Скоро получим аттестаты…

— Кто вам даст аттестаты?

— Как — кто даст? Заведующий.

— Какой заведующий?

— Бывший заведующий.

Витька расхохотался:

— Может быть, он и мне даст?

— Нечего насмехаться, — сказал Воскобойников, — ты ничего не понимаешь, так и не говори. Что ты понимаешь?

Витька рассердился:

— Я понимаю, что вы здесь все олухи. Говорите подробно, кто тут дурака валяет?

— Может быть, ты и валяешь дурака, — остроумно начал Воскобойников, но Витька больше не мог выносить никакой чертовщины:

— Брось, говорю тебе!.. Ну, рассказывай!

Мы уселись на кроватях. Пересиливая важность и добродетель, сопротивляясь и оскорбляясь, пересыпая скупые слова недоверчивыми и презрительными гримасами, агрономы раскрыли пред нами секреты халабудовского жита и собственной головокружительной карьеры. Осенью в Куряже работал какой-то уполномоченный Халабуды, имевший от него специальное поручение посеять жито. Он уговорил работать пятнадцать старших мальчиков и расплатился с ними очень щедро: их поселили в отдельном флигеле, купили кровати, белье, одеяла, костюмы, пальто, заплатили по пятьдесят рублей каждому и обязались по окончании работы выдать дипломы агрономов. Поскольку все договоренное, кровати и прочее, оказалось реальностью, у мальчиков не было оснований сомневаться и в реальности дипломов, тем более что все они были малограмотны и никто из них выше второй группы трудовой школы не бывал. Выдача дипломов затянулась до весны. Это обстоятельство, однако, не очень беспокоило мальчиков, хотя халабудовский уполномоченный и растворился в эфире помдетовских комбинатов, но его обязательства благородно принял на себя заведующий колонией. Уезжая вчера, он подтвердли, что дипломы уже готовы, только нужно их привезти в Куряж и торжественно выдать агрономам.

Я сказал мальчикам:

— Ребята, вас просто надули! Чтобы быть агрономом, нужно много учиться, несколько лет учиться, есть такие институты и техникумы, а чтобы поступить туда, тоже нужно учиться в обыкновенной школе несколько лет. А вы… Сколько семью восемь?

Черненький смазливый юноша, к которому я в упор обратился с вопросом, неуверенно ответил:

— Сорок восемь.

Так вот. Вы, Алексей, такой вот «агроном», и остальные члены «молодежных палат» Москвы — такие вот «агрономы». Вам выдали чистенькие рубашки и поселили в приличные комнаты; это особенно заметно на фоне общей нищеты и запущенности. Вам сказали, что то, чем вы занимаетесь — это и есть «развитие личности» и «карьерный рост», что вы теперь не такие как все, что вы теперь «молодые парламентарии». А поскольку вы не знаете, сколько будет семью восемь — вы и поверили. (Да вы и рады были поверить, ведь вы уже видите, что вы лучше и чище других: у вас есть чистая рубашка, а другие ходят в драных клифтах).

Мне очень не хочется вас расстраивать, Алексей. Понимаете ли, «парламентарий» — это человек, которого кто-то куда-то выбирал. А вас никто не выбирал. Вас набрали по объявлениям. И то, чем вы занимаетесь в своей «молодежной палате» — это не деятельность, это ее имитация.

Еще хочу вам открыть один секрет: никакой «молодежной политики» не существует, никаких «молодежных палат» — тоже. Школьные турниры дебатов — ок, прекрасно. Но когда вам исполняется 18 лет, вы обретаете пассивное и активное избирательное право. Не бывает «молодежной» политики, не бывает «женской» или «ветеранской». Вам, Алексей, в этом году исполняется 27 лет — а вы заседаете в «молодежной палате»; вы сами-то свою ущербность понимаете? Вам вешают лапшу на уши, объясняя, что то, чем вы занимаетесь, нужно и важно; на самом же деле — циничные ублюдки из мэрии просто используют вас, и заодно делают так, чтобы ваша молодая энергия ненароком не пришла в настоящую политику.

Никаких депутатских корочек (равно как и дипломов агрономов) вы не получите; чтобы их получить — надо не по темнику в соцсетях отрабатывать, а заниматься политикой.

* * *

Среди раково-собянинских «молодежных парламентариев» есть, безусловно, искренние люди, которые правда хотели как-то самореализоваться в общественной деятельности; есть и подонки-карьеристы, юные единороссы, которые искали место потеплее. Вторые просто глупы: все теплые места у власти давно заняты и переделены; они зря возлагают надежды на все эти «молодежные палаты» как на карьерный лифт — их там только поиспользуют, но никуда этот лифт не поедет.

А вот первых создатели системы «молодежных палат» и проекта «Движок» просто очень подло обманули. Метод, который прекрасно работал в 20-х годах прошлого века (пообещай что-нибудь, подкинь копеечку, надели атрибутами статуса) тем более работает и сейчас.